柴田悦子画廊では三度目の個展が今日から。人物、時に顔と手を描くのが好きという阿部清子の今回の仕事は墨の比重が高かった。

阿部は1970年東京生まれ。現在も鬼子母神近くに住む地元ッ子だ。小さい頃から墨絵や掛け軸など古い日本画に触れるのを好んでいたというから「三つ子の魂」を今も大事に持ち続けているのだろう。今回聞き出したところによると、母方のお祖父さまは嘉納治五郎門下の柔道師範で千住に道場をもってらしたとか。父方のキリスト教文化と日本の武道文化の織り成すところに記憶の原点を持ち、感性を養った彼女は長じて「人」を描くことによって自分を表現する画家として発表し始めた。

ご夫君の転勤に従って沖縄や中国・長崎や淡路など転々としながら各地で人の顔を描くワークショップを開催し、初めて出会う人々の顔を描きながらコミュニケーションを深めその地の空気を絵にしてきたが、数年前に佐藤美術館でグループ展デビュー。それを期に個展を志し、三年前の初個展と相成った。

描きたいものがストレートに全面に出てくる斬新な作品には強さと弱さが混在し、不思議な存在感を伝えていたものだったが、今展では墨のグループ展を控えているため、墨による線描作品が多く描かれすっきりした印象だ。

その白と黒のシンプルな壁面に、ひときわ強い存在感をしめすのは、個展サブタイトルとなった「多感のすすめ」8号。「学問のすすめ」やら「家出のすすめ」やら色々世の中には啓蒙本があるが、「多感」を勧められるとは…。なるほど目は口より心を伝えるもの。この少女の目線が投げかけるものは、それぞれの心に落ち着いて各自の中で増幅していく質のものだ。紙と絵具に過ぎないものが、このような聡明で多感な感情を伝えるとは絵ってなんと面白いのだろう。

大胆な墨つかいと抑えた岩絵具のバランスが今展の見どころ。阿部の成熟に従って絵のなかの人物も刻々とその表情を変えていくのを、展覧会ごとに追いかけていくのも「生きている画家」の作品を見ていくもう一つの楽しさ。いくつもの山や谷を乗り越えることによって成長していくタイプの画家と思うが如何?

LABO展ー20th

LABO展は、1984年多摩美大日本画科卒業の三名と院卒の二名をメンバーとして1989年に発足した。世は昭和から平成に変わりバブルの波もまだ高かった頃だ。銀座の古いビルの一室にあるギャラリーで産声をあげた時は、まさか20年も続く展覧会になろうとは思ってもいなかった。回を重ね、メンバーが麒麟、越畑、平野に固定して来た頃に、当画廊がオープン。以後、軌を一に歩を進めて来た。それぞれが全く違う個性を持ち、画風も異なるメンバーだが、この展覧会の折りには、今までの仕事を脱皮するような事をしようと決めている。名の通り、実験の場として機能し、この展覧会の制作がバネとなって個展へと展開する流れができてきたように思う。20回目のアニバーサリーにあたる今展は、今までを振り返りこれからを展望するいい機会となるであろう。画家として二十歳になったメンバーと共にこれを言祝ぐものである。

柴田悦子画廊 柴田悦子

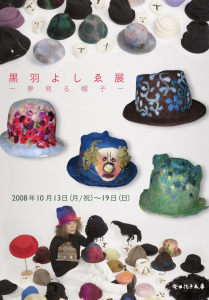

黒羽よしゑ—夢みる帽子展

フェルトを素地にしたアートフルな夢見る帽子を制作する黒羽よしゑの銀座初個展が今日から。

フェルトを素地にしたアートフルな夢見る帽子を制作する黒羽よしゑの銀座初個展が今日から。

現住する岩手盛岡にほど近い小岩井農場に産する羊毛を手染めしたフェルトは、脂をほどほどに含んでいるため汚れにくく柔らかい。気の遠くなるような工程を経て丁寧に叩き込まれたフェルトの繊維が作り出す色彩のハーモニーに魅了され、九州から東北まで多くのお客さまが集まって下さった。

作家の黒羽さんはデザイナーを経て、故郷でこの素材に巡り会った。ご夫君の経営する家業の傍ら、台所でコツコツ制作を続けてきたのだという。もともとが美術ファンであり、私淑する画家さんの作品に啓発されたことから現在のような作風を紡ぎだした。

夢見る帽子ーと題された作品たちは、帽子という形態はとっているが、そのまま壁に飾って鑑賞に耐えうるもの。そのうえ頭の乗せるとその人を別世界に連れていってくれる。自由で想像力を刺激する要素に満ちた装置なのだ。

帽子という、考えると不思議なものー。防寒や日よけのみならず、その人の位階を表したり、孔雀のように異性を引きつける役割や逆に存在を隠す役割をになう。それでいて、なくても別段困らない。フェルトという素材を使うなかに「帽子」を表現手段に選んだ黒羽さんは、この役に立たないーというところに美の本質を見ているような気がしてならない。役に立たないが美しいもの。純粋を突き詰めると役などという所を通り過ごしてしまう。しかしその純粋さは、用いる人の内面の美しさをひきだすもの。出会うーエンカウンターということは作品と人を結びつける魔法だ。

黒羽さんが、台所でコツコツフェルトを絡ませながら作る帽子は、まだ見ぬ、それを手にする人へのラブレターともいえよう。自分の希求する美しいものと響きあってくれる人へー仕事を全て終えた深夜にその作業は始まる。夢を紡ぐにふさわしい時間だ。

右画像はその夢を支え続けて下さっているご夫君とご子息・しんちゃんほか大事なお友達たち。ご来廊の皆様のお顔が、帽子をかぶる度に明るくなっていくのを不思議な感動とともに目撃させていただいた。スペシャルサンクスを!

木下めいこ展

京橋の林田画廊さんとの共催による木下めいこ展が二会場ではじまった。木下さんは1977年東京生まれの鎌倉育ち。2000年多摩美大日本画専攻卒、2002年に同大学院を卒業したのちはグループ展や個展、コンクールなどで才能を発揮してきた。

学部時代に国際瀧富士美術賞、大学院時代には第三回ノキア・アート・アワード アジアパシフィック2001では日本グランプリを受賞、卒業後の2003年には第一回奈良万葉日本画大賞準大賞を受け、キラ星のように開花した画才と意欲は結婚・出産という人生の一大イベントを経験したあとも弛むことなく伸び続け、今展の二会場同時展覧会へと繋がってきたのである。

たまたま縁あって卒業制作時の多摩美大のアトリエに足を運ぶ機会があった私に、重厚でゴージャスなインパクトを与えた木下さんの画風は、その後林田画廊さんでの個展で再会したおりには華麗で洗練されたものに変わっていた。

毎回進化も深化も遂げている彼女に、もっと引き出しを開けてほしいと願って依頼した今展では、カラフルで平面的な構成の作品に挑んできてくれた。この空間でなければ出来ないことを、と考えて入口には柿渋で染めた黒い花と白い花のインスタレーション。錫箔に岩絵具のたゆたう空間とした「空」という作品に絡ませて風の動きを感じさせた。

また、100号大の作品を40cm角に切り取り、それを重ねて下の墨線を見せるなど随所に才覚を感じさせる仕事が光った。一方、林田画廊さんでは墨色をベースに箔を随所に使い、従来の仕事の重厚さを見せる展示。まだまだ彼女の頭には、色んな構想が詰まっているに違いない、と思わせて余りあることだった。

時間が有り余っている時ばかりに絵を描く訳ではない。どんなに繁忙でも、描くという熱意につき動かされる時、時間は縦横無尽に伸び縮みする。懸命に生きている人にだけ与えられる神様の贈り物というものだろう。更なる飛躍を祈るものである。

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20