2024.1.21(日)〜27(土)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

新春恒例の同窓展、今回は昨年10月に逝去された中野嘉之先生を偲ぶ会にあわせて日程を調整した。

中野先生は、堀文子クラス一期生にとっては助手時代から、五期生にとっては助教授時代から堀先生とペアで指導してくれた恩師である。

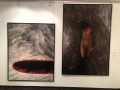

同窓展には両先生の作品を戴き、その空間に一緒に並ぶという事で一同に大きな励ましを与えてくださっていた。

この度は日本橋高島屋の中野嘉之展にあわせて偲ぶ会を開催する流れと軌を一にし、同窓展一同で両先生を追悼する。

日本画家としても教授としても大きな足跡を残し、何よりもその精神を惜しみなく伝えて下さったことに感謝し、尚一層それぞれの道を極めて行こうと思う。