当画廊では9年ぶり4度目の桐生好展が始まった。幾多の試練を乗り越え、自分の足でしっかり地面に立っている姿はまことに凛々しいもの

。 桐生好は1972年、長野県飯田市生まれ。91年に上京し、美術の専門学校で抽象造形を学んでいる。グループ展などを経て、98年に当画廊で初個展。以後、99,00年と続けたのち、現代美術の方向を目差し02年にはマキイマサルファインアーツで発表を始める。前後して郷里・飯田に帰郷、当地にて美術研究所を開催し地元や名古屋でも旺盛な活動を展開し、今に至っている。

上京の折り折りに近況を聞いてはいたが、美術を柱に生活を組み立てていくのは東京でも至難のこと、まして飯田で果敢に挑んでいる姿は見事というしかないと、陰ながら声援を送らせてもらっていた。

今回の個展は、大海にでた稚魚が大きくなって生まれた川に戻るがごとし、と喜んでいたが以下のステイトメントを読んで更にその成長を知る事となった。

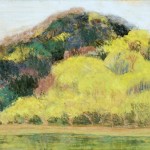

今回の桐生好展は、昨年に続いて「拾い物」をテーマにしております。絵を描くために特別に用意したモチーフではなく、私の身辺に落ちていたものらです。

私の過去の展覧会は抽象画を中心に発表しておりましたが、最近は物を「見て描く」というごく単純な行為に充足感を得ております。対象物を見れば見るほど興味が湧き「これをなんとか表現したい」という気持ちに駆り立てられます。トンボのモチーフは、アトリエに三年間ほど放置されていたもので、ミイラのようになってしまいましたが、今でもその羽の精緻さには舌を巻きます。 近年の表現の世界は、多彩かつ難解さを極めております。私はその中でもう一度この単純な表現方法を見直し再挑戦したいと考えております。

桐生好 桐生が美術研究所の先生の紹介で、画廊に登場したのはたしか24才くらいだったろうか。少女めいた長い三つ編みが印象的だったが、もう三十代半ばときく。その三つ編みは今も健在で、髪の毛の先はちょうど腰ぐらいの位置でペットのようにまとわりついている。 この間、日々制作に没頭していたと思われる桐生が、抽象から具象へと変遷を重ねる経過について、今は述べない。心にある何かをどういう風に表現するかはその時々だからだ。ただ、頭や心が空っぽになった時に、外から贈り物のように何かが入ってくる。それが、桐生のいう「拾い物」なのだろう。自然のすぐ近くにいて、自然に気がつかないのが我々だ。その恩恵物は、目が開いた人にだけみえるもの。

ようやく当たり前のすごさに気がついた桐生に、自然の摂理は造形の不思議を教えた。これは今後、また抽象にもどるにしても大きな制作の手がかりになるだろう。

今展では、研究所の教え子で美大生となった方々もお祝いに駆けつけてくれた。また、普段配達に来てすぐ帰る宅急便のおにいさんが、絵に目をとめて「いいですね」と感想を。画廊始まって以来の言葉に私までうれしくなったことを言い添えておこう。