卒業して5年。それぞれに仕事のキャリアも積みながら、絵を描いて来た面々。展覧会のスケジュールが立て込んで今回は欠席となった矢島史織画伯もがんばっているが、美術館勤務で目を養いながら今回大胆な抽象作品と日本画らしい二点を仕上げて来た永田麻子画伯にも拍手を送りたい。

去年までの可愛らしい作風を捨て、フラットな画面に徹して平塗りを追求した画面は、一年間の精進を伺わせて秀逸。その大人らしさに一番驚いたのは私かも。今後さらにきわめて欲しいと期待度も大。

また、キタッキーこと北田幸恵画伯もアクリルや水彩などミックスしながら、「生命樹」という大きなテーマに挑んできた。このシリーズはこれからも追いかけていくのだろうが、単純なフォルムのなかに力強さがあって面白い。

田沼翠画伯は紙に線描の仏画シリーズを今回も。体が美女で、体が鳥という「迦陵頻伽(かりょうびんが)」は梵語で妙音鳥の事。その美声を佛の声の形容とする、とのことだが、古美術の仕事に明け暮れるなかで、このテーマに出会い、以後研鑽を積んでいる。今回の作品に「ほんとは私雀なの」という作品があり、品よくこなれた作品になったと感心した。

最後に遠方のため、会期中来廊出来ず作品だけの参加となった大里友輝画伯。彼は仕事はもちろん、結婚もし子供にも恵まれて、一番取り巻く環境が変わった一人だ。毎回違うスタイルをみせてくれるが、今展では動物がモチーフ。天を仰いで咆哮するゴリラに「が」と題名をつけたところが憎い。今展では画像に参加できないので、最終日手伝いにきてくれた同級生の市川画伯にお願いして代わりのショットを。もちろん大里画伯もナイスガイです。念のため。

グループ展も色々だが、それぞれ卒業以来生活と画業の両立に奮戦することに変わりない。卒業時にであった面々は意欲はあれど、ややこころもとなかったものだが、五年の歳月というもの、あれこれもめながらもよく気持ちをキープした。一、二度であえなく終わっていまう展覧会もあるなかで、描いていこうという意思を貫いてきたことを、改めて評価したいと思う。

お互いの仕事に刺激を受けつつ独自の画境を切り開いてほしい、と切に思う。

恩師米谷先生や先輩がたの激励を受けつつ最終日をむかえたメンバーを最後にご紹介しつつ、、。

七味展ー5度目のまこと

卒業時に、これからの航海を思って不安にならない画家はいないー2003年度の卒展と同時に旗揚げした七味のメンバーにとっても同じことだったろう。仕事をしながら描ける枚数は限られている。年に一度の研鑽の場にと会場を銀座に移してはや四年。まだ二十代とはいえ、やはりかつてとは違う面々の色々を、少し検証してみようと思う。今日は取り急ぎ、当番のメンバーの額縁ショーから。

ちなみに上から尾高佳代画伯。前年までは「足」を面白い位置から切り取った作品など、軽快なものが多かったが、今展でほしっとりと百合の気配を感じ取った作品を二点発表。清潔でリリカルな作風は本人のキャラクターと見事に重なる。

また、先頃個展を終えたばかりの手塚葉子画伯は、精力的に筆が走った作品を描いた。「望月」と題した作品は、実際の月ではなく源氏物語に通う女の後ろ姿をかいたもの。長い黒髪が刷毛の動きで表現されている。天真爛漫な手塚氏の奥底の情念なども想像されて楽しい一点。最後の和田知典画伯は昨年腰を痛めて残念リタイア。全快した今年は気合い十分の作品を持ち込んで来た。郷里に帰った恩恵か、水分をたっぷり含んだみずみずしい作となった。前回までの墨を多用した作品から、色が復活。ツタの鮮やかな色彩が渋いバックに映えて美しい。

みな若いながら荒波をかいくぐりかいてきたのだなぁ、と思えて愛しいことである。次回は、今日これなかった面々のご紹介を。

三谷綾子展ー憧憬ー

秋田から雪を引き連れて三谷綾子画伯がやってきた。ー「憧憬」ーと題された幻想的な一連の作品は、初個展のため三年の歳月をかけて入念に準備されたもの。

三谷画伯は、昭和52年秋田大学教育学部美術科卒業後、油画のみならずパステルや水彩など表現の幅を広げながら、公募展やコンクールに出品してきたという。意外なことに個展は初めて。しかも銀座デビューという事で心強い応援団が次々と駆けつけて下さった。

故郷秋田の風景を一緒に連れて来たかった、と50号の連作に描かれたのは、湯沢にある「郡会議事堂」という明治年間に建てられた洋館。画伯が高校生だった頃は図書館として使われていたという。多感な少女時代にここで多くの文学書や画集を繙いたのであろう。古い洋館の歪んだ窓ガラスの表面に、様々な思いやイメージを託してメインテーマとした。「光輪」は北国の透明な空気や湿度を通して、また「誘い」は樹々の間を流れる雲を通じて、現在と過去が交錯していく不思議な空間となった。

三谷画伯が描く世界は、ダブルイメージという技法を駆使しつつ、その奥にあるものを目指してやまない。普段見慣れた光景が、ガラスの屈曲を通して異化する瞬間、途方もない美のきらめきをまとうーその夢幻の陶酔に誘いこむかのようだ。

彼女にとって、詩は台所で洗い物をしている時にも宿る。磨きあげたベネチアングラスに目をやれば、そこにイタリアの風景が宿り、光が満ちる。南国で生まれたガラスは今、北国の光を吸い込んで輝くが、何重にも重ねられた南国の記憶を捨てた訳ではない。三谷画伯はその記憶に身を寄せ聞き取ろうとしているようだ。 かくして三島由紀夫もジャン・コクトーもストラビィンスキーも彼女の作品のなかでまた生き返りオマージュとして残像を結ぶこととなった。

全力で絵に向かいたい、という思いは初めて絵を描き始めた頃から画伯のなかにあったに違いない。ただ、色々な人生行路のなかで思いにまかせる訳にいかない事もままある。今、ようやく解き放たれて絵筆を握る喜びを得た画伯は、その空白の年月をも力にかえてイメージを膨らませた。人生とは摩訶不思議で、描かない時間が絵を熟成させる、という事もあるのである。

遠く秋田から雪をおして来て下さった方がた、香川の娘婿さんのご家族、恩師故今野先生のご子息、また今展で画伯に出会って下さったご来廊の皆様にスペシャルサンクスを。

不思議処『かなんっ亭」あれこれ

珍味堂は春浅き一日、瓜南直子画伯の住む鎌倉は小町の草深い庵へと出向いた。玄関をあければそこには三つ指でお迎えの瓜南姫と仁王立ちの伴大納言。 普通の方ならそこで後退るとこだが、こちらには春先にでたうまいもんを「かなんっ亭」主人が用意して待つという一枚の招待状がある。まずは伴大納言手ずからいれた八女の銘茶をいただき、どれどれ今日のお品書きは、とみれば経木に手書の下記の品々。念のため書き出してみる。蚕豆焼き/鯛シークヮサー締め/鯵酢/しこ鰯酢/ゆで豚/まぐろ血合煮/菜っぱ煮/小芋煮/ふきのとう胡麻味噌/ごぼう小枝きんぴら/蒸し豚ポン酢/浸し豆/温泉豆腐/粕汁/むかごご飯/漬け物珍味堂のおなかをくすぐってやまない逸品の数々。むろんご飯は三杯で止めておいたが、もうひとつおなかがあったらもう三杯食べていただろう。あーくやしいところで不思議処「かなんっ亭」には、海洋堂ほかの食玩コレクションが多々あるのだが、今日はミニチュアダイニングセットをご紹介する。この台所で上記のお料理が作られていると妄想するとさらに楽しい。それはさて斯くの如く美味佳肴の庵 不思議処「かなんっ亭」だが、ここに予約をいれるのは、かなり難しい。まず電話が通じない。運良く招待状が舞込んできたとしても、草深い路地のどこかで必ず迷う。上等の木の葉のお金とほしたゼンマイを用意して、小町通りのたばこ屋の前で、カランコロンと下駄をならした伴大納言が通りかかるのを待つ。お供えのお神酒があるとさらによろしい。運がよければあなたもかなんっ亭への通路に。しかしけっしてうしろを振り返ってはいけない。鎌倉けもの道はここからがこわい。 若菜摘む 君の隠れし 道の奥 珍味堂

手塚葉子展

七味展メンバーの手塚葉子のソロデビュー展が今日から。

七味展メンバーの手塚葉子のソロデビュー展が今日から。

個展に先立ち、アズヴェールホテル&スパATAMIwww.azuveil.comのアートアワードでグランプリをいただいたと報告にあらわれた画伯。

燦然と輝く賞金袋に向かい共に手をあわせつつ、感謝。今展ではその審査に携わった先生方をお迎えできた、やや緊張気味の画伯の画像からまずはご紹介。 アートフルな空間でエステ&スパときけば誰でも垂涎。手塚画伯の絵を見に行くツアーにほぼ頭は妄想状態に突入した。

それはさて、手塚葉子画伯は1979年栃木県に生まれ、2005年に多摩美大大学院日本画専攻を修了し、旺盛に制作活動に邁進する気鋭である。今展でも如何なくそのバイタリティを発揮し、パラフィンやゴム素材などを日本画絵具の上にのせるなど大胆な作品を披露した。

お菓子にコーティングされた砂糖のように半透明の素材の下から絵具や和紙が見え、自由で不思議な躍動感がある。絵具と箔のような金属やロウ、ゴムなどの異質なものを組み合わせることで、画面上に違和感と時間を表現したかったという。

天衣無縫に紡ぎだしたそれらは、描いている時の画伯のときめきやわくわく感を伝えて楽しい。毎日の制作の時間には、お気に入りの音楽を伴奏としていたらしい。そのミュージシャン(画像まん中)の荏原健太氏がお友達とご一緒にご来廊。音楽と絵画がこんな形で出会うとうれしいもの。そのおかげで制作中胃が痛い思いをしないですんだそうだ。

また、小さい頃の画伯を支えてくれたおじいちゃまおばあちゃまもお迎えできて、ご幼少の砌の話など。お母様の手作りお菓子とお茶で楽しくご接待の日々に大忙しの画伯である。

第二回堀文子教室同窓展

昨年よりはじまった多摩美大・堀文子教室同窓四期による展覧会が年明けの初展覧会となった。今回の展覧会に際し、堀先生から以下のような文章を賜った。

第二回同窓展によせて

昨年、昔多摩美術大学で日本画を教えていた当時の学生さんが四十年もたった今初めて同窓展を開く事になり、私も出品のお誘いを受けました。絵は、その人の感性と運命を現すもので教える事は出来ず、各自が自分の法則を探すほかないという私の考えを傅えた若い方達がどんな作品を見せてくれるのか不安でしたが、第一回展は嬉しく心配はふっとびました。一人として同じ絵を描く人がなく、それぞれの生きたしるしを表現していました。私が若い方々をしばりつけなかったあかしを見たようで嬉しかった

来春の第二回展にも誘って下さった皆様と近々お会い出来るのを待っております。 堀 文子

「絵とはその人の感性と運命を現す」とはすごい言葉で、ある意味突き放すようでありながら、その実若輩の私たちの個としての尊厳を認めてくれていた、という事である。「だってそうでしょ、自分だって次にどんな絵を描きたくなるかわからないんだから」とおっしゃる堀先生はまたそれぞれの特性のままやりなさいと私たちの背中を強く押して下さっている。

今回もまた、同窓のみんなにいい機会を与えてくれた。年に一度の同窓会にみんなの今の仕事を持ち寄って披露する、というのはあるようでなかなか出来ない事だ。

先生の後ろ姿が全てを教えている。蜘蛛の巣に夢中で霧を吹きかけ、「きれいでしょ!」と感嘆する先生の映像を、NHKの「日曜美術館」でご覧になった方も多いと思うが、ミジンコや蜘蛛の糸の精妙な造形の美にただただひれ伏すように描く姿は、絵描きとして以上に大切な何かを私たちに指し示している。

その先生が昨年クラスのみんなの作品をご覧になりながら、一人として同じような作品がなかった、といって喜んで下さった。折りにふれお目にかかる機会はあったが、今の仕事を見てもらうチャンスは望むべくもなかったから、昨年はみな一様に緊張したものだった。今回は残念ながらお声だけの参加だったが、乾杯の音頭をとって下さった。以下はその盛会のもようである。全国に散らばってそれぞれに活躍する作家たちが、先生のアトリエにあるホルトの木の下に集うように作品を発表している。是非ご覧いただきたくご紹介するものである。

珍味堂ゆるゆる見参!

断腸亭荷風散人さまの顰みに倣って、珍味堂のあれやこれやを当世はやりのブログたら付録たらゆうものに綴ってみようと思い立ち、構想三年。光陰もただでは過ぎぬが、その間食べた品々の香もはかなく無駄に肉と化す体たらく。ようよう重い腰をあげての産声ー三日坊主の謗りを予感しつつ、まずはゆるゆるとまいろうか。実は(とっても)先頃、珍味堂は都内某所から某所へ宿かえをした。その距離わずか200m。リヤカーでの引っ越しが似合いそうな場所だったが、膨大な書籍とコスプレ衣装の山に手伝い人もうんざり。その労をねぎらわんと、大宴会を催した顛末をご披露して第一日目とする。珍味堂の名をかけての宴会だけに、深山幽谷とはいわぬが山から青竹を伐って流しソーメンの樋を作る事からはじめた念の入れよう。ポンプでくみ上げた滔々と流れる地下水が今日の御馳走である。余った竹に、新宿の隠れが「月とスッポン」の影丸さんが料理を盛り込み、天井までわたした竹の花かごに活けこんで早朝4時からの仕度は整った。おりしも土砂降りの雨、ズボンの裾を絞りながらお客人が登場、雨水のソーメン流しも洒落が効いてる、と思いきやビールの一本も空けぬ間に日が差し込んで絶好のお日よりに。昼間っからの宴会は、ソーメンからはじまって、てんぷらや焼き鳥、はてはおまんじゅうまで流れる竹の樋に忙しいことこの上ない。日が翳ったら障子を立てて珍味堂名物なんちゃってお茶会ーしゅんしゅんと沸く湯の音のなか、お礼心一杯すぎて大変な事になってしまったおなかも静まって、もう うとうと舟を漕ぎだす人もいて、、。呼ぶ水に来る水もあり麺流し

珍味堂

迎春

あけましておめでとうございます。

まずは新春歌い初めの歌詞を一部公開いたします。年女の画家たちも多い今年、画廊にも子年の恩恵がありますように!!

ちゅうちゅう画家の片道切符

ちゅうちゅう画家の片道切符

ちゅうちゅうとれいん 画家を目指し

銀座の画廊へと旅に出た

oh oh

片道切符にぎって

バイバイライス 米より筆と

おひげ抜いたあとの頬が寂しい

oh oh 自給自足のブルース

途中くじけてチーズをゲット

今夜はオープニングパーティよ

やさし友と時を忘れ

ただただたべる

ちゅうちゅうとれいん 画家は行く

心にしみる絵を描くために oh oh

もうどこへも帰れない

恋の濡れねずみ

あなた探して 濡れる頬

銀座の路地の 隅々で

噂きいては 泣いてます

こんなにしっぽも長いのに

私は恋の濡れネズミ

あなた今夜は どこのドブ

銀座ネオンの その下で

どこのどなたと いるのやら

こんなにお米もためたのに

私は恋の濡れネズミ

米俵ブルース

ああ米よ米よ

忘れられない 米俵ブルース

わたし ひとりで彷徨って

霧と戯れ ミッドナイト

酔った私を 支えてくれたああ米俵 米俵の唄はブルース

ああ米よ米よ

波止場の奥の 米俵ブルース

霧笛 ひとつが友達で

淡い夢だけ サイレントナイト

酔った私は あなたのもとへ

ああ米俵 米俵の唄はブルース

Misoana Ross画伯がピアニカで鋭意作曲中!!につき、この後も乞うご期待!

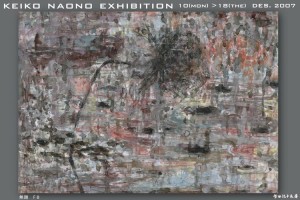

直野恵子展ー今年も大とり

直野恵子の恒例年末大とり個展がはじまった。2000年に村越由子・小林身和子とともにグループ展で初めて悦子画廊デビュー。翌2001年から怒濤の連続個展を決行して、今年七回目になる。 女子美大日本画科を卒業したのは1997年だから、悦子画廊の歴史と重なり二十代の直野恵子も今年35歳という。最初の個展の時は緊張のあまり、顔をあげられず椅子の上でフリーズしていた。せっかく絵を見に来てくれたお客様に、恥ずかしさのあまり「見ないでくださいっ!」と叫んでいたのも今は昔。繊細な画風も時とともに彩りを加えたが、年々の変化をさてなんと呼ぼうか。成長というには遅々として、だが内心の鬱屈を絵によって浄化しているような時はもう過ぎた。一人こもって絵を描く日々はそのままだが、毎年の個展の度に荒波をかぶり少しずつ心に筋力がついてきたのだろう。自虐的なイメージが払拭され、少し遠くから呼びかけるような印象の絵になってきた。

女子美大日本画科を卒業したのは1997年だから、悦子画廊の歴史と重なり二十代の直野恵子も今年35歳という。最初の個展の時は緊張のあまり、顔をあげられず椅子の上でフリーズしていた。せっかく絵を見に来てくれたお客様に、恥ずかしさのあまり「見ないでくださいっ!」と叫んでいたのも今は昔。繊細な画風も時とともに彩りを加えたが、年々の変化をさてなんと呼ぼうか。成長というには遅々として、だが内心の鬱屈を絵によって浄化しているような時はもう過ぎた。一人こもって絵を描く日々はそのままだが、毎年の個展の度に荒波をかぶり少しずつ心に筋力がついてきたのだろう。自虐的なイメージが払拭され、少し遠くから呼びかけるような印象の絵になってきた。

「優しい関係」と題された80号は、窓のように穿たれたものが絶妙のバランスで呼びかけ合い離れ合っている。ほんのいたずら書きのように引かれた線にも、このバランスを心地よいものにするべく十全の注意が払われているのだろう。

「灯送り」は、精霊流しのようなものを描いてみたかった、という意図から生み出された象徴的な作品。宙にういて漂う「灯」はまさしく魂の印。墨の合間に見え隠れする赤い色が、画面したの水に映るのも美しい。

作者は、目にみえるものより、その奥に隠されている意味を考え続けている。それが時にわかりにくかったり、一人相撲になったりするのだが、七転八倒しながらその奥のものを見ようとする意思が、「春望」という作品のような澄んだ光線を感じさせる世界を生み出す。

前の個展が終わって、さぁ今度こそ違ったものを描こう、と決意しても絵をいじっているうちにいつもの自分の作風になってしまうのだ、というがやはり一年一年の軌跡は同じではない。

「見ないで」と叫んでしまうほど内面をさらけだしてやってきた作者に、せめていい風が吹いたり美しい光が注いだりして、一日を豊かにしてくれますように‥‥。

大野麻子展

大野麻子画伯の個展が今日から。

1969年神奈川県藤沢に生まれ、1994年多摩美大大学院美術研究科を修了したのちは、コンクールや個展、グループ展などで精力的に作品を発表している。

当画廊では2002年に初個展、以後2003年、2005年と一年おきに続け今展で四度目になった。

初回は「風のむこうへ」と題し、はるかに続く大地へのあこがれを、二回展では「鳥の族(うから)」というテーマで鳥とその仲間である風や木々を描いて、絵の中に誘ってくれた。

三回目の前回は、日本神話から「海彦山彦」の物語を引用して「海の族」を描いた。大地から吹く風は海にわたると波を起こし、海から来る風は大地に雨をもたらす。『生々流転』ではないが、大野麻子の眼ははるか地球を一巡して、今展ではアララト山にたどり着いた。

いわずとしれた「ノアの方舟」が着地したと伝承される場所である。旧約聖書の創世記にあるこの物語に触発されて、彼女の想像の翼ははばたいた。大波のなかをさすらう方舟の下で海神たちが咆哮し、小さな舟にはヤハウェから許されたノア一族とつがいの動物たちが、肩を接してぎっしり描き込まれている。

画家にとって画面は天地だろう。原典の骨格をかりて、彼女の天地には縦横無尽に波はうねり、風は吹き下ろした。そして雨が止んだ時、時間まで止まったかのように静かに立ち現れる舟と実れる樹々。

これら樹々をとりまく空気は、なにかとりとめもない寂しさも含んで美しい。この世界観がきっと次の創造の糸口になっていくのだろう。

いずれ画家は自分の物語を紡いでいく。

阿部清子展ー劇場ー開幕!

悦子画廊では二度目となる阿部清子の「劇場」と題した個展が開幕した。本人も演劇が好きで一時女優を目指した過去もあるというが、本展では一点一点の絵にドラマを感じさせる構成で。

50号M二点の「過去からの逆襲」という作品は宗達の風神雷神図の骨格を借り、過去の元気一杯の自分が今の自分に逆襲している、といういささか自虐的なドラマ。落ち込んでしゃがみこんだ少女を、ミニサイズの龍が励ましている風なのが面白い。また、「見えない矢 見えない傷」という作品もまた人間関係の機微に触れるドラマ。それらをDMに掲載した「観」と題された人が見ている、という趣向だ。

絵を「劇」のように描くのはなかなか難しい挑戦だし、その全てが成功しているとは思わないが、ストレートに生の紙に生の筆線で生の感情を吐露しているライブ感が今回の阿部清子のー劇場ーを他に類を見ないものにした。

見た人は一様にその「なま感」に驚いただろう。細部まで仕上げない、まるで途中で筆を放り投げたような唐突な感じ、というか描きなぐったようなスピードにも。しかしながら見ていくうちにどの作品にも彼女の感性に従った入念なコントロールが施されているのに気付き、また驚く。

よく「大胆にして繊細」というが、彼女のは繊細すぎて大胆すぎるある時期の男の子のようだ。決して力まかせに振り回していない筆だが、肝心の決め場所にまだ迷いがあるのかもしれない。

ただ、決まりきった表現に堕さず自分の描きたいことに徹したある種の「鮮やかさ」がある。今の技術ではとても描ききれないような高みを目指して徒手空拳で挑んだ阿部の勇気は褒めてもいいような気がするが、ご見物衆はいかがご覧か。

会期中、胃を抑えながら絵の前で佇立していた彼女だが、初日には素敵なジャズギターのプレゼントもあった。多くの人に励まされ叱咤されまた思うところがあったに違いない。このー劇場ーがどう進化していくか楽しみに待つとしようか。

高石久仁子展発進!

銀座デビューの高石久仁子の個展が今日から。高石画伯は多摩美二部を卒業後、1999年大学院を修了。その後グループ展などで旺盛に発表を続けてきた。

昨年、彼女が個展をやりたいと画廊を訪ねてきた時には今までの経歴から初とは思わなかった。以来一年余、必死の努力を重ね念願のソロ展を果たした彼女の顔には力が漲っている。

これまで発表してきた動物や鳥、人物は影を潜め、渋い色調の風景や果実という新しいジャンルに挑戦し、高石画伯が本来持つ力強く滋味あふれる作品世界をさらに開拓した。

特筆すべきは独特のその色感だろう。箔の上に何重にも置かれた色の相は、奥の光をかすかに見せつつ静かに「そこにあるもの」を現出させていて心地よい。けして華やかではないが、穏やかに許されて「そこにあるもの」。絵を前にした彼女の充足が伝わるようだ。

繊細な盛り上げも描写も施している画面なのに、全体からおおらかな気が漂うのは画伯のつかもうとしている世界が虚飾を捨てたところだからか。素の自分にこだわり、喜怒哀楽にまっすぐ向き合う姿勢はこれからの彼女の大きな支えになるだろう。 この第一歩が画家・高石久仁子の初心だ。

さらにこの道が高みへと続くよう、初個展を見守った一人として切に祈るものである。

応援に駆けつけてくれた大勢の方へもスペシャルサンクスを。

LABO展ー19th初日

LABO展がとうとう19年目を迎えた。さすが19年目の余裕で当日朝搬入。しかも10時のお約束に誰も間に合っていなかった、というおまけまで。しかし開廊時間には何事もなかったかのように整然と作品が並んでいた。

振り返ってそれぞれのファイルをめくると、この「LABO」のメンバーは三人三様の脱皮を展覧会の度に遂げている。まさしくそれがこの展覧会の意味なのだが、実験場としてフルに活用し次の個展へとつなげているという事は、いうほど容易くない。

強張った理念とか主張ではなく、この三人がそれぞれの仕事に対する尊敬で結ばれ、ゆる~い枠のなかで勝手に仕事をしているという関係があればこその19年なのだろう。

上半身脱力すると思いがけない力が出る、となにかの武道の本で読んだが、それも腰が安定してればこその話。LABO展のことを思ったらこの達人の話が浮かんできた。力むばかりが能ではない。軽やかに19年の歳月を飛翔して明日のための一打を!

松村響子展ー十七字の世界

松村響子の絵画と俳句による展覧会が今日から。1994年武蔵野美大日本画科卒業後、教職につきながら制作を続けてきた。

また、俳句の方はお母様が俳句結社の主宰という環境で育ったため、若いながら俳誌から原稿依頼があるほどの腕前。今展はこの二つの表現手段を交差させる初めての試みである。

いわゆる俳画というものが、絵と俳句が一緒の画面の中でつかずはなれずの絶妙なバランスでなりたつ表現とすれば、彼女の試みは絵は絵、俳句は俳句として独立させた上で対比してみようとするもの。

個展の案内状の作品に添えた句は「月光の国を棲み家に守宮かな」。墨のたらしこみの地に、一筋の光が射し守宮の背を照らしている絵と呼応して、絵と俳句双方の味わいを深めている。

今展のテーマはひかり。淡く濃く色々な景を映し出すひかりは、今展の作品すべてに透明なきらめきを与えている。特筆すべきは前個展から引き続き挑戦した墨の仕事。濁ってしまいがちな墨の重ねに細心の注意を払いつつ、奥行きのある画面に仕上げてきた。

おりしも明日は十三夜。九月の十五夜とは趣きが違い深まり行く秋を惜しむ名残の月の頃だ。画伯は金泥と銀泥が施された薄明るい雲間に漂う月の絵に、「寂しさを少し抱えて十三夜」という句をならべた。月の下には色々なドラマが転がっている。まして十三夜の頃においてをや。

このように絵のもつ静的な印象と詞が奏でるドラマティクな印象が交差する時、もう一つの世界が立ち上がる。今回の試みはその可能性を示唆して興味深いもの。絵画と詞が切り離されて久しいが、遠い呼び声に促されて今展のような仕事が若い作家のなかから出てきたことがうれしい。二兎と思わず一つの月の裏と表と思ってそれぞれの道を精進してほしいもの。いずれ一つになる。

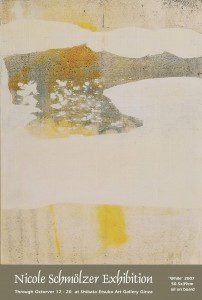

ニコール・シュメルツァー展

スイスはバーゼル出身のニコール・シュメルツァーの二度目の展覧会である。前回から4年の歳月を経てさらに進化した彼女が今展のために用意したステイトメントを以下にご紹介しておこう。

スイスはバーゼル出身のニコール・シュメルツァーの二度目の展覧会である。前回から4年の歳月を経てさらに進化した彼女が今展のために用意したステイトメントを以下にご紹介しておこう。

私はは異なった色を一緒に遊ばせたり、対比させたり、それらの振る舞いと相互作用の中で異なった微妙さに向かって挑戦することを好む抽象画家である。

いかにして色が画面や構築特質をつくりあげるのかを見ている。

飛行機におけるム-ブメントの異なる層を同時に示す可能性は絵画に対する私の好奇心をそそり、興奮させることである。

色の明度のためにカンバス及び紙上に油彩で仕事をするが大好き。

光と、色と絵の具が放ち創造する光に惹きつけられ、私は色の層を重ねてゆく。

したがって、私にとっていかに絵の具が画面上で処理されるかは非常に重要である。

作品の表面を”モデリング”している。

手や、へらで絵の具をおき、画面にすり込む。

このようにして、私が本格的に行動を開始する前に、いくつもの層が出来上がってゆく。

ある中間の位置から現れるかも知れないように、下塗りしたバックグラウンドに色を押し戻すため、絵の具の層を洗い落とす、擦り取る、あるいはみがくことにより、”元に戻す(あるいは取り消す”テクニックを見出したのである。

甲斐扶佐義・写真展

京都の伝説的人物、ほんやら洞及びBar八文字屋主人にして写真家の甲斐扶佐義氏の「生前遺作集」発売記念展が始まった。生きながら遺作集というところが甲斐伝説の伝説たる所以であるが、ご本人は今日の止まり木も決めず風の向くままふらりと登場といった態。

とはいえ久々の東京、旧知の方々が待ち構えてお祝いの宴となった。甲斐氏の傍らには、八文字屋スタッフにして歌姫の北園紗世ちゃんが控え、アカペラで独自構成のミニライブを。母方が奄美という紗世ちゃんの唄声は島唄の小節のようにパワフルながら微妙。挑むような唄声に、甲斐氏ご友人のくまさんや八田氏がコラボして思いがけぬセッションの場となった。その合間を縫うように甲斐氏の相棒ニコンのシャッター音がする。そのさりげなさを見て、甲斐氏の作品の被写体が自然な訳が解ったような気がした。撮る方が構えていないと、撮られる方も構えない。素顔をさらして許している顔である。印画紙のむこうの美女たちそれぞれが多様な人生を抱え、魅力的に生きているーそれらはある時はBar八文字屋のカウンターの中の、ある時は猫を見に行こうと誘った街の路地での「一瞬」に過ぎないが、そこに留められた彼女たちの姿は永遠のミューズのようだ。

まして画廊中に張り巡らされたそれら「一瞬」の重層を眺める時、京都というフィールドを彷徨うように歩いた甲斐氏の人生が降り積もって作った「時代」ともいうべき空間になっていることに驚く。

1970年代から2007年までの数十年、彼が出会った膨大な数の人間たちを思う。すでに鬼籍に入った方々も含めて、甲斐氏の指がシャッターを押した、彼が選んだ人々だ。彼の指の正直さにまずは敬意を、そして甲斐氏が「生前遺作集」として改めて検証しようとした世界にわたしも分け入ってみようと思う。

甲斐氏が自分のプロフィールとして用意したものは以下の通り。

1949年大分生まれ。同志社大学入学するも即除籍。1972年、岡林信康らと喫茶店「ほんやら洞」開店。一旦抜けるが現在カムバック。1985年木屋町通りにヤポネシアン・カフェ・バー「八文字屋」開店。写真集「京都猫さがし」(中公文庫)。「笑う鴨川」(リブロボート)。「八文字屋の美女たち」(八文字屋本)。また、近日刊行予定に「青春のほんやら洞・京都`68~74(月曜社)。

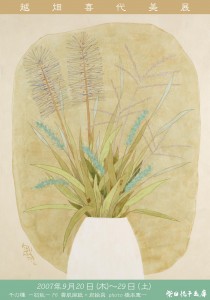

越畑喜代美展

越畑喜代美のお茶会風味と題された10度目の展覧会が今日から。お茶会風味とは何?、、。と思し召される方にご説明すると、先年より超お見立ての「なんちゃってお茶会」を催しているわれら台所茶会派の黒幕・みそそ画伯が、くれぐれも本物のお茶会と間違われないための用心に「なんちゃって」風味を加味したもの。

越畑喜代美のお茶会風味と題された10度目の展覧会が今日から。お茶会風味とは何?、、。と思し召される方にご説明すると、先年より超お見立ての「なんちゃってお茶会」を催しているわれら台所茶会派の黒幕・みそそ画伯が、くれぐれも本物のお茶会と間違われないための用心に「なんちゃって」風味を加味したもの。

世の中は「松茸風味」だの「ホタテ風味」だの貧しいものたちへの愛に満ちたフェイクが溢れている。いつか本物の松葉蟹を思い切り食べたい!と思いつつ、カニかまぼこをかじる時、おや意外にもこの身の裂け方は本物以上と思われた人はいないだろうか。

大真面目に本格の挑戦をする時、大真面目にやったのではこの画伯の本領は発揮できない。遊んでいるのかと思わせて、いきなり核心をつく戦法がみそそ流。よっておのおの方油断召されるな。カニかまが蟹を越える日がくるかも。

今展では、バージョンアップした描き表装の作品他、カメラの画像ではとても捉えきれない繊細な描画の墨彩がメイン。カメラはおろか、人間の目でも五分や十分では捉えられない作品だと思う。たっぷり水を含んだ薄墨がどこにどう流れて、どういう溜まりをつくっていくのか。画家が作品と十全に語り合い遊んだあとがほのかにみえるまで、見るほうにもしばらく時間がいる。

ゆっくり、お菓子をいただきお薄を喫茶して壁に目がなじんだころ、紙から立ち上がってくる世界こそ彼女が今展で目指した挑戦だ。うす明るく清浄な空気がたちこめた桜の丘は、今までの絵の骨格を持ちながら過去のどの作品にも見えなかった奥行きがある。

前に冗談で「あぶりだし」のような絵だといったことがある。紙から立ち上がってくる空気が見える時まで見えないからだ。秘めやかに慎み深くその表情を隠しているが、一旦この空気に同調するや、うす墨は色をもち楽しげにその奥へと人をいざなう。

絵の半分は見る人が作る、と言ったら大げさだろうか。もちろん完成度は必要だが、隅から隅まで手が入った作品は私には鬱陶しい。隙間から風がはいらないとつまらないと思う。見る人が入れる絵ー越畑喜代美の作品の魅力はそこに尽きる。ただ、年々作家の遊ぶフィールドの奥行きが深まるにつれ、その冒険の旅のお供も成長を促される。

彼女の遊びたい場ー自由に水が流れていく方向は間違いなく本格の道だ。だが、まだそれをいうには恥ずかしい。だから本格風味。こちらも眼を磨いて彼女ならではのあざやかな切り口をみせてもらうこととしよう。

十周年記念―ちっ茶なお座敷遊び

毎年恒例みそそこと越畑喜代美画伯の個展が今日から。ところが、パソコンが再びクラッシュの憂き目に。前回の栗木画伯のアップもできないまま、パスワード探しの旅に出た悦子。積み重なった書類の、ジュラ紀やら白亜紀の層を彷徨いながら途方に暮れていた。

しかし、容赦なくやってくる初日。しかもお座敷モード、、、。急遽、応急処置の仕様で泥縄作戦(?)。なんとかならなかったことはない!とはいえ皆様にはご心配おかけしました。(ぺこり)。

またDMには以下の文をみそそ画伯に捧げさせていただいた。

画廊の歩みと軌を一にし、ここを挑戦場として、毎回小さな風呂敷をそっと広げてみせる越畑喜代美。恥ずかしそうにその中から取り出すものは、時に何も描いていない空間であったり、「る・る・る」とか「ら・ら・ら」とかいう

意味不明の言葉だったりする。みかん汁のあぶり出しや虫の音のように、目を凝らしたり耳を澄ましたりすることで、絵の中に仕掛けられた秘密のサインに気づく時、「越畑の世界」が思いがけない深さを湛えて目の前に立ち上がってくる。あるいは鼻歌をうたうように肩の力が抜けた時に見えてくる、その世界に誘うために、今展では座敷に描き表装の軸をしつらえ、お茶を供して遊んでもらおうとたくらんでいるらしい。 立ったり座ったり寝転んだりしながら、越畑喜代美の絵を楽しんでいただけたら望外の幸せである。

そして怒濤のオープニング!お茶会のそこはかとなくお上品な感じは、瞬く間にマトリョーシカ大会に。大きい順に並んでいる筈だが、順番にあたっていささかの齟齬があったこともご報告。ともあれロシアだかモンゴルの少数民族の家族会議のような有様に爆笑の嵐。絶滅種だの、みそそ画伯はその村の最後の小学生だの喧しいこと。ラテン文学の巨匠ガルシア・マルケスの「族長の秋」という小説を思い出しつつ、この中で族長は誰?と見渡したことだった。

日本画四人展ー「穿」展始まる

金沢美大同窓生による東京・銀座大展覧会ー参加企画として柴田悦子画廊では俊英作家四人の展覧会をお引き受けした。以下バーチャル展の出品順にご紹介すると、鈴木良平、大澤健、松井良之、吉川尚吾の面々である。

かれらの用意したステイツメントは以下のとおり。

日本画四人展「穿」は、金沢美術工芸大学大学院 平成18年修了3名、平成19年修了1名の4名からなり、現在、日本画材を用いた表現を主として活動しています。

「真に新しいものなどなく、新しいものとは概に在るものをいかに捉えるかである」ことを理念に、物事を穿ち続け、これに賛同する者がいることを活動の主体とし、今後回を重ねていけるよう邁進していきたいと思っています。

「穿(うが)つ」は点滴石を穿つとか穿った見方とか、物事を鋭く掘り下げる意につかわれる語。あくまで実を見据えて「真」を穿とうとする 彼らの意思だろう。大真面目だけど、偏っていない見方が絵という虚を実にする。四人とも上方生まれの明るい批判精神を持ち合わせて、侃々諤々、喧々囂々、談義を重ねながらの「穿」展の道中だったに違いない。

金沢美大の諸先輩たちや後輩たちが銀座の123の画廊を占拠して繰り広げるこの度のイベント。そのなかにあって彼らの一作が、銀座にどういう点を穿つか。楽しみに反応を待つ事にしよう。

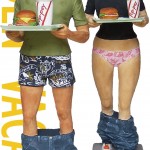

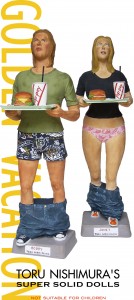

西村亨人形展ー銀座デビュー展

古き良きアメリカンピープルをややシニカルにとらえた西村亨の展覧会が今日から。

古き良きアメリカンピープルをややシニカルにとらえた西村亨の展覧会が今日から。

展覧会に先立ち、常磐茂氏より以下の文章をお寄せいただいた。

ーどのキャラクターにもユーモアがある。アメリカの映画、というよりTV映画のアメリカに魅了されたTV草創期世代には、西村亨のもたらす一作一作はいつかどこかで出会ったことがあるような郷愁を抱かせる。それは、たとえGHQの3S政策にはまったのであったとしても、アメリカ、そして日本からも失われつつある人間の温かさや希望や夢を作品に見てとるからだろう。この感覚は世代、国境をこえて分かち合えるものと信ずる。ー常盤 茂(美術探索者)

ちなみにGHQの3S政策とはスクリーン、スポーツ、セックスだそう(念のため)。まさしく世は三種の神器の時代ーテレビにはアメリカの冷蔵庫と車が富を象徴するごとく映され、豊かな生活を夢見させていた。

なぜ西村亨がこの時代に固執し、今はもうどこにもいない幻影の人々を表現するのか、それは知らない。ただ、単なる郷愁をこえた愛惜と、それさえ笑い飛ばしてしまいそうなシニカルな目線が作る「実在感」に圧倒されるばかりだ。細部まで見事に作り込まれたスーパーソリッドドールたちは、明るい目を虚空に向けながら華やかに笑い続ける。深刻さも情念も一切感じさせない彼らの姿は「彫刻」とも「人形」とも「フィギィア」とも一線を画し、一体一体にかれらの人生のドラマがあり飽きる事がない。

彼らの個人情報が、表情や持ち物や服装から読み取れ、幸せで豊かな人生を信じきっていた希有な時代の足下に広がるある種の不健康さも思わせる。

ともあれ、今はその時代から遠く離れ、その後時代がどう動いたかよく知る位置にいる訳だが、いまだに魅了され続けて脳内にシックスティーズを構築していた作家とその世界を紹介できることはうれしいこと。ドールたちの透き通った青い目を通して、幸せなアメリカや1960年代ともう一度出会えるかも。あなたは一体いくつだった?

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20