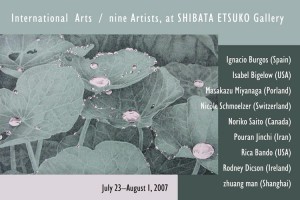

2000年の板東里佳とイザベル・ビゲローのご紹介から始まった海外作家展。銀座の一隅から世界が覗ける機会を作ろうと、年に一人か二人の作家の個展を開催してきた。今展はその中から9人の作家をセレクトしてその仕事の一端をご紹介する、

2000年の板東里佳とイザベル・ビゲローのご紹介から始まった海外作家展。銀座の一隅から世界が覗ける機会を作ろうと、年に一人か二人の作家の個展を開催してきた。今展はその中から9人の作家をセレクトしてその仕事の一端をご紹介する、

イザベル・ビゲローはニューヨーク、プーラン・ジンチはイラン、ロドニー・ディクソンはアイルランド、イグナシオ・ブルゴスはスペインのバルセロナ、庄漫は中国上海、ニコール・シュモルザーはスイスのバーゼルと出身地はそれぞれ。一方、海外に渡った日本人作家としてはニューヨークの板東里佳、ドイツベルリンからカナダのトロントに移住した斉藤典子、ポーランドのクラカウの宮永匡和を。

銀座にいながら世界漫遊している気分になるこの贅沢。それぞれ作家のたつ表現の手法は違うが、その出自に従った良質の美を伝えている。かれらの個展に立ち会った日々も懐かしく思い出されるが、言葉も不自由ななか新しい出会いがもたらす新鮮な驚きに満たされていた。

われながらチャレンジャーだったと思うが、幸いありがたい協力者に恵まれ才能ある作家たちに出会えた。特にニューヨークの板東里佳とM.Y.Art Prospectsの吉永美也子女史とご縁が結べた事の意味は大きい。彼女たちに今またスペシャルサンクスを。

折りにふれ書いてきたが、今から20年程前、離婚の慰謝料の半金と一年不眠不休で稼いだお金をもってニューヨークへ画商修行の見聞の旅に。そこで見た最前線のアートシーンは、まさしく私の画商としての原点だった。きらぼしのように才能のひしめく地で、今まさに生まれようとする次代の作家たちの仕事を見る喜び、楽しさ。おにぎりを作ってニューヨーク中を歩き回った。そんな私に適切な紹介をしてくれたのが板東夫妻だった。アートスクールの同級生や話題の展覧会を紹介してくれ、初めて会う私にニューヨークのあちこちを案内してくれたことは忘れがたい。また帰国後、本格的に画商修行に入り10年後に独立開廊した私の前に作家・板東里佳として登場した時の驚き。それぞれ夢を捨てずに努力した10年間がそこにあった。

美也子女史もまた、紹介状ももたず、いきなりアーティストの交換展をして下さい、と申し込んだ私に快く応じてくださった。ニューヨークの現場でのシビアなギャラリーワークを思うと奇蹟に近いことだった。お蔭でたくさんの作家たちを知る機会を得、良質の展覧会を東京でも開催できたと思う。

また、海外で制作を続ける日本人作家にとっては、本国での発表の場の確保が難しい。年に一度帰国したおりに成果を発表できる場としてお役にたてば、と思い定期的に続けている。

普段、日本画の展覧会が多い画廊だが、ささやかな世界への窓を開けておこう。きっと新しい風がここから入り、またここからも世界へ出て行くだろう。

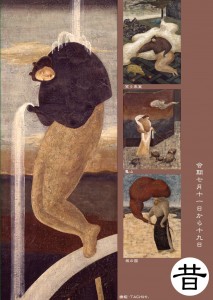

瓜南直子展後期ー今昔物語

11日からいよいよ後半の会期に入り、19日まで。新作の制作でおおわらわだった瓜南画伯も京都から鎌倉入りし、デビュー当時の作品とともにご上京。一夜にして今から昔へと画廊空間はワープした。

瓜南画伯はなにせこの兎神国の主につき、最初から最新の「ものたち」の上に君臨しておられる。画伯がご光臨になるやいなや「ものたち」がざわざわ騒ぎ始め、にわかにいきものの気配で濃密な空間になった。

前半の今物語の時は整然と統制のとれていた兎神国の臣下たちも、昔物語のつわものたちの前ではお行儀よくしていられないようだ。

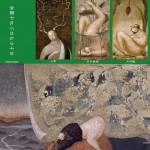

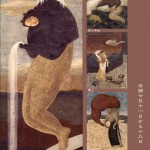

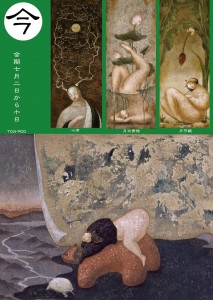

1990年代前半作の橋姫シリーズ3点は左からTOBI、UZUME、TACHIHIと名付けられているお方たち。この橋を守る重大なお役を担い、飛んだり、蹲ったり、立ったりしていらっしゃる。なにか物憂いそのお顔を眺めているといつの日かこの橋を渡って旅立ちたいようにも思えてしみじみする。

また根の国の方は赤いむくむくした雲を握りしめてなにやらお仕事中。本展の中では一番古株につき迫力もそれなりに。圧倒的に兎神国では女たちが多いのだがこのお方は気は優しくて力持ち系らしい。やはり「根の国」はこういう方に守られていたか。

「信太」は1994年作。繰り返し狐の面のこの子は兎神国のあちこちに現れるが、これが初出。異空間から突然現れるのが特徴。

等々、一つ一つの「ものたち」にはそれぞれの由来やら物語があるのだが、その全貌が明らかにされるのはまだ先。主たる瓜南画伯のご機嫌をうかがうとしよう。

画伯の「けものへん」たちに呼ばれたか、「アニマルシリーズ」で有名な河嶋淳司画伯が表敬に。奇しくも同じ鎌倉エリアのご近所のけもの道に引っ越されたとか。「けもの」と「アニマル」の遭遇をかいま見た悦子は大満足。また瓜南カレンダーご愛用という村田・岡本太郎美術館館長が、現代美術資料センターの佐々木氏と。また沖縄で大変お世話になっている那智ひとし氏も、古代文明には大変お詳しい方。いずれも瓜南帝国の生成と展開に満足して帰られた。

瓜南直子展前期ー今昔物語

瓜南直子の今と昔をつなぐ展覧会が前期~10日までと後期19日までに分けて今日から。

会期に先駆けて皆様にお届けしたパンフレットには、以下の文章を。

今は昔、絵と物語・詞は分ちがたく結びついていました。

絵から言の葉が流れ出し、言の葉から絵が紡ぎだされるーその蜜月の時代は遠くなりましたが、二十世紀末・一九九○年に豊饒な物語世界を孕んだ作品を携えて絵師・瓜南直子が画壇に登場、太古のおおらかな精神を汲んだ絵巻を少しずつ広げては心躍る世界へと誘ってくれています。

「絵でなくては伝わらないものを、なんとかしてやらなければならない」と初めて絵筆を握ってからの歳月、瓜南直子のたらした矛の先のしずくは色々な「たましい」を生み出し、歴史や自然のあわいに漂う精霊となって長大な時間や空間を流離するという暗喩に満ちた「物語」となりました。

本展は、二〇〇〇年以降「仮名絵草紙」「けものへん-その一」「けものへん-その二」「月こそ神よまどかにて」と続いた柴田悦子画廊での連作から最新作までを前期の日程で「今」、初個展から一九九九年までの作品を後期の日程で「昔」として展示し、吟遊する絵師・瓜南直子のいまだ止まぬ旅の道程をご 紹介するものです。

今ハ昔、東ニ女アリケリ‥‥。

まずは画像で2000年から最新作までをご覧あれ。

TOKYO MILKY WAYーろうそくの光で

「100万人のキャンドルナイト2007夏至」と題して銀座でも夜のギャラリー巡りが午後7時から。青山、赤坂、銀座の都内3ヶ所で電気が消され、「東京で銀河をみる」というイベントに連なる企画だ。

ろうそくの光で絵を見る、という機会はなかなか無いもの。特に安住画伯の金箔は入念な盛り上げが施されているから、ろうそくの揺らめきが絵の表情を変えていく。普段の照明と違う画廊はまるで異空間。祭壇画のように変化した画面にろうそくの灯が映り込み絵の一部のように。

イベントツァーのお客人が帰ったあとは、キャンドルを真ん中にお約束のドリンクタイム。たまたま上京していた秋田のよっちゃんとそのご学友の久美ちゃんや、ギャラリーモテキで個展開催中の蓮村さんもご一緒にスペシャルナイト。真夏のクリスマスの様な一夜だった。

ちなみにこの日のイベントは28日(木)日本テレビ(4ch)お昼過ぎの番組「ザ・ワイド」で特集される。わが安住画伯が映るかどうかは編集の具合次第だが、お時間のある方は要チェック。

安住小百合展

安住小百合画伯の悦子画廊デビューは2000年。以来毎年この季節に個展をして8回目になる。モデルのお小さかったお嬢ちゃんも年ごとに成長(当たり前だが)し、画面でも美しさを加えている。

はじめの頃を思い出せば、まだ手の離せないお年頃だったお二人のお嬢ちゃんを抱え絵筆をとるのも大変だったはず。にもかかわらず 、着々と歩を進め2003年からは日展に再び出品し春秋に大作を描くという離れ業まで。それも髪を振り乱して、という訳ではなく淡々と優雅にこなしている(ようにみえる)。

その努力の甲斐があって着々と安住ファンは増え続け、色々なジャンルの方のご来廊で画廊は花が咲いたよう。人を大事にし花を愛し絵を描く喜びを天命として日々を過ごす画伯のお人柄の賜といえよう。

連作で描き続けている菱形に円窓の作品も個展を重ねて20点ばかりになるという。背景の漆の黒も年々深みを加え、花たちはますますあでやかで神秘的なたたずまいを見せてくれるようになった。いつかまとめて格天井のように展示したいと思っている作品群である。昨年から描きだした菊の絵の、闇に溶けいるような葉には凄みすら感じられた。このまままっすぐ思うさま描くうち、きっと画伯しか描けない境地が出てくるに違いない、と思わせて余ある絵だ。もっと奥へもっと奥へと、私たちをいざなって欲しい。優雅さの底から、生命の不思議へと導かれ画伯のまなざしはいよいよ深くなっていく。

古市正彦展ー三度目の挑戦

古市画伯の三度目の個展が今日から。

まずは、彼の用意したコメントをご紹介。

まだ街の灯が少なかった頃は、月明かりが家路を照らしてくれたと言う話を聞くことがあります。私が物心つく頃には、街には光があふれ全てのものを映し出し、その先には確かに欲しいものが存在している。欲しいもの全てが、手に入るかは別として、そんな風になっていた気がします。だから私自身、正直に言うと月がきれいに出ているとか、雲がかかっているとか思うことは有りますが、月明かりがそれほど明るいものと思うことはかなり少ないと言えるでしょう。そんなことを考えながら、夜の空を眺める日々が続きました。そして今回、「月明かりが照らし出すもの、イメージやストーリー」ということをテーマに絵を始めることは出来ないかと思ったのです。太陽の光が反射して出来た間接的なその静かな光は、時に悲しく、時に優しく物事を照らし出してくれるのではないか。そして大切なものほど、小さく光るのではないかと。月明かりというよりは、街灯に照らさた家路の毎日なのですが、大きな光の中で、小さな光に照らされているこのときを、見つめ続けていきたいと、思うのです。皆さんに今日見たこの絵を、いつか思い出していただければ、幸いです。

落合浩子展ー祈りの人

一年半ぶりの落合浩子展ーストイックなまでに絵肌を研ぎすました作品たちがまた画廊に並んだ。

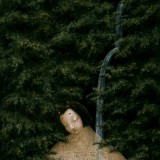

「祈りの人」ーーここ数年画伯の主題として「祈り」が表現されている。半眼の目は遠目には閉じられているように見えるが、近くに寄るとかすかに開かれた目の際に金のラインが施され、なんとも神秘的な目の色がうかがわれる。自分の内面を覗き込んでいるかような、放心しているような、一心に祈りを捧げる表情に俗なものはない。

一年半から二年の間隔をあけて今回は五度目の個展。創画会での発表も含めるとかれこれ十数年仕事ぶりを見せて頂いているが、懈怠も慢心もなく心の命ずるままに作画を続けてきた印象である。

2000年「passage」と題した最初の個展。通底する静謐さにちがいはないが、以後画面は緊密さを深め、人物たちの顔や手が何かから掘り起こされたように露になってきた。

前回、目鼻もくっきりと描かれた横顔を披露。今回は真正面から祈りの姿をとらえた作品が秀逸だった。絵の具で象嵌されたような人物の表情が、深い黒のなかから浮かび上がる。すでに生身の体を越えて、精神の結晶にまで昇華された姿だ。なにか尊いものに捧げられたような象徴的な作品ともいえる。一筆一筆を重ね、どのくらいの思いをここに込めたのだろう。

画伯の遅々とした作画の歩みは、呼吸の速度と無関係ではあるまい。緊張したりあせったりして呼吸の早い時に描ける絵ではない。 見るこちら側も呼吸を合わせてみる。体の奥底にある時計が動きはじめ、眠らせていた記憶のどこかがはじけるころ、もの言わぬ絵が何かを語りだす。

落合画伯の作品はそういうスイッチを内在させていて、見た目より手強い。透徹した意思ともいうべきものが、一見暗い画面を暗くは感じさせないのだ。重すぎも軽すぎもしないが深い。「祈り」とはそういうものなのだろう。

困った時の神頼み専門の悦子は少し反省し、この境地に早く至りたいものと引っ越したばかりの家にもれなくついていた神棚に手を合わせた。

落合画伯は初日のあと一日在廊、一旦京都に帰って、31日からまた上京予定。お留守中にいらした方々ほかの画像をみながらきっと悔しがるに違いない。

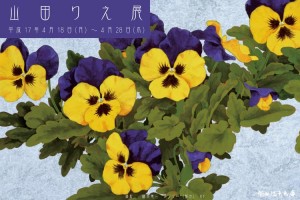

山田りえ展ー10度目の個展

十度目の個展は朝から波乱含みの展開。ぎりぎりの女が二人揃えば怖いものはないが、今回もまた奇蹟のように障害をクリア。無事初日の幕が開いた。

十度目の個展は朝から波乱含みの展開。ぎりぎりの女が二人揃えば怖いものはないが、今回もまた奇蹟のように障害をクリア。無事初日の幕が開いた。

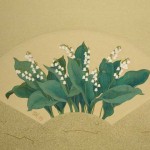

今展のメインはやはり「立夏扇面図」と題された二曲一隻風炉先屏風。夏のはじめを彩るクレマチスとスズランを清楚に描いた。砂子と金線の地に品良く並んだ扇面はりえ画伯の近年の成熟ぶりを表して余白が美しい。また、白い露草の背景など薄墨をはいた空間が何とも玄妙。フラットなのに深い奥行きの空間のなかで、根付きの草花が命を謳歌している。

この生命感がりえ画伯の作品の本領。画面が絢爛豪華な箔でも渋い薄墨でも、中に描かれた命は溢れんばかりのエネルギーを発している。花の形を借りて、見えない生命の秘密を描いているかのようだ。

花を花ならしめている要素と自分との間に何の違いもない、という画伯の筆先からは万華鏡のように華麗にイメージが紡ぎだされる。大胆にときに細心に彩られたその画面を見ていると生命の躍動のなかに、滅びの予感ともいうような豪奢な気分が潜んでいることに気づく。

季節のうつろいは日々のうちに自然の摂理を教えてくれるが、その変転の相も含んでの美なのだとりえ画伯の絵に凝縮したものたちは語る。毒にも薬にもなる植物たちの、その内に生成のドラマを抱えつつなにも知らぬ気に風にそよぐ姿はなんとも優雅。

今展ではいつもの目を圧倒する大きさの作品に変わって、江戸期の草木画を思わせる静かな光をたたえた作品たちが画廊の空気を清浄にしてくれている。十年経た成熟をご覧あれ。

長谷川裕子展発進!

桂の木を彫刻した長谷川裕子氏の人形展が今日から。1960年栃木の小山生まれ。創形美術学校で油画を学ぶとともに、四谷シモン氏の主宰するエコール・ド・シモンで人形作りを学び、卒業後は人形作家として個展やグループ展など全国で発表を続けている。

そんな彼女に転機が訪れたのは2000年。どうしても木で作品が作りたくなったのだという。一から木彫を学び直しコツコツ作りためた作品を今回一堂に展示している。

今回のテーマは「橋の上の子供」。展覧会にあたり、彼女が書いてきた一文をご紹介しよう。ーー子供の頃住んでいた家と学校の間には川があった。家のある側と学校のある側のちょうど真ん中にある橋。守られている世界と外界の世界の真ん中の場所 幼い日の思いを重ね『橋の上の子供』というタイトルにした。 個人的な郷愁に留まらず誰の心の奥底にもあるようなせつなさを人形に投影したいとおもっている。ーー

生まれ育ったところにある川は「思川」という名。幾度となくこの川にかかる橋を往来しながら、初めて内側と外側を意識したのは幾つの時のことだったろうか。橋は二つの隔たる世界をつなぐ架け橋であるとともに、外界を意識させる装置でもある。この橋の合間にいて行くもならず帰るもならず、途方にくれる日暮れー子供たちはその下に逆巻く水流をみて、はじめて孤独ということを知るのではないのか。

自分で歩かないと渡れぬ川。エイっと目をつぶって渡る橋もある。がんこに口をむすんで立つ彼女の人形たちは満身に決意ににたなにかを漲らせている。「人形」という言葉が醸す甘さではなく、あえて「ひとがた」と呼びたいような実在感に彩られたその世界は、自身で語るように泥のついた野菜の野太さに近い。そのごろごろとした手応えのある子たちの醸すせつなさはなんとしたことか。

これらは子供ゆえに知る悲しみをまるごと抱きしめたいと願う心が作らせた作品であり、作者もまたその光と闇を今も抱え続けているに違いない。今展を見てそんな思いを抱いた。桂の木を丹念に彫りあげながらその中にある無垢なものを拾いだしたーその重みを手に感じてほしい、と願う次第。

特報!イベリコ豚いよいよ上陸!

突然ですが、ここで明日の開廊10周年記念スペシャル、イベリコ蓋祭りのご案内を。

明日五時より

、専門シェフにより入刀。36ヶ月熟成、末端価格数十万の豚の解体薄切りショーが行われる。7キロの巨体で悦子の太もももかくやの品につき、堪能めされよ。海よりも深い皆様方へのお礼にはいささか足りないが、悦子のすねも一緒ということでお許しを。以下、その効能書き。

スペイン・イベリア半島原産種のイベリコ豚は、古代に棲息していた野生種の豚の子孫です。黒っぽい毛と皮、細長い足と黒い蹄、どんぐりを求めて歩き回るため筋肉に脂肪が霜降り状に混ざっているのが特徴。コヴァップではイベリコ豚を、アンダルシア地方コルドバ県の北部、ペドロチェス・ヴァレーの名で知られる世界最大のトキワガシの森である「デエサ」(スペイン語で牧草地の意味)で、伝統的な粗放牧畜法に従い自然飼育しています。200万ヘクタールの広さがあるこのデエサは、常緑樹と落葉樹のオーク(ナラ類)が点在する生態系であり、ハーブや穀物が自生する、特殊なアグロフォレストリー(

農牧林業融合)システムです。どんぐりが大変豊富なこの生態系では、イベリコ豚は欠くことのできない重要な構成要素となっています。ていねいに育てられたイベリコ豚は次の過程を経て加工されます。まず、生のモモ肉を短期間塩の中に漬け込み、その後、塩をていねいに洗い流したあと、塩を肉の内部に浸透させるために、重さに応じて40~60日おきます。次に、天然の乾燥室で自然乾燥させてほとんど水分のなくなったハムを地下室に吊るし、丘の上の清涼な空気にさらして長期間熟成させ、ハムの旨みと香りを引き出します。このようにコヴァップでは、豚の誕生から飼育、飼料の生産、放牧、屠殺、ハムの製造までの全工程を自社によって行っています。また、スペインに数あるイベリコ豚の産地の中で、ペドロチェス・ヴァレーは認定されている4ヶ所のイベリコ豚のDO(原産地呼称)のひとつとなっています。100%どんぐりだけを飼料に育てられたイベリコ豚で作られる、イベリコハムの最高峰です。熟成期間も36ヶ月と長く、これによって上質な脂と独特のふくよかな香り、口中でとろけるような味わいが生まれます。

柴田悦子画廊ー十年の歩みを展観

お蔭様で十執念(周年)年間が最後の追い込みに。21日には11年になるカウントダウン記念パーティを控え、皆様に感謝しつつ粛々と十年の歳月からなる作品を展示した。感無量のメッセージに先駆けて、届いたお花からご紹介を。

平野俊一展 4th

画廊ではおなじみの顔・平野俊一画伯の4度目の個展。え~まだそんな回数だったっけ?と思うが、毎年開催のラボ展で存在感を示しているせいだろう。

さて、今回のテーマは「blur」。ちなみに意味は、[名]かすんでぼんやり見えるもの、思い出などぼんやりしてるもの。[動]光景・意識などをぼんやりさせる、書き物をにじませる。などのことをいう。

平野画伯のコメントによると、「夕暮れから夜にかけて 眼鏡に頼らず裸眼で見たその風景は さらにかすんで または滲んで 事物の在処を消されてしまう しかし その時にはすでに私のメモリーには その光景がしっかりと焼き込まれているようなのだ」とのこと。

自宅近郊の散歩コースが取材地。夜の帳が街を覆い、人工の光が太陽に変わって瞬きだす頃からが平野画伯の今回の世界だ。都会のありふれた街に毎日繰り返される光景ながら、この美しさはどうだろう。郷愁のようになにか物悲しさをともなう懐かしさを思う。夜の世界を照らす光源はそれぞれだが、太陽のようにあまねくという訳ではない。その一灯の及ぶ範囲はおのずと決まっているからだろうか、孤独に何かを守っているようにも見える。その夜に向かって溶け出していきそうな人工の光のドラマを、自身の心象として描いたのが今展の作品たちだ。

滲む、歪む、ぼやける、世界はいろいろに表情を変え、確かな像を結ぼうとする意識を翻弄し続けるのだ。その流動する自由さこそ画伯が希求するものなのだろう。変幻する世界を彼は見続けて、そして描き続ける。

矢島史織展スタート

前回の七味展メンバーである矢島史織が銀座個展デビュー!。春の日差しとともに、長野の茅野から現れた。

1979年長野生まれ。地元諏訪二葉高卒業後、2005年多摩美大学院美術研究科(日本画専攻)修了。同年より個展、グループ展など精力的に活動を始める。

銀座でのデビュー戦になる今展では「光と影」をテーマに80号、50号、30号の他、20号の連作、4号、0号など9点の新作を発表した。

地元紙の取材に「光と影のみが存在する空間の中で現実世界をリアルに感じる一瞬を表現したいと思っている。」と答えた画伯。「光と影のコントラストの強弱や、木漏れ日の動きを見ていると、自分が社会で感じているあいまいさに重なってみえる。」とも。

ナイーブな色感で描いたその世界は、実は強烈な観察眼に支えられている。定まらない「曖昧」のうちに真実が隠されているのを本能が知っているのかもしれない。その匂いを追いかけるように取材を重ねている。一見抽象にみえる「光線」シリーズも、ガラスの浮き球を透過する光の変化を丹念に記録したもの。夕方の斜めの光線が作り出す色と形のドラマは神秘的なものだが、手にしたと思ったら砂のように零れだすーそのあやふやな残像を印した。

「dream」と題された作品は木漏れ日が家の外壁に揺れ動く景を描いているが、これもまた幾重にも重なった記憶の集積のような幻想的な作品。「虚」と「実」のはざまが作りだした「白昼夢」とも。

いずれ日常のありふれた光景でありながら、定かならぬものー時間であれ、光であれーの美しさの秘密に迫りたいと願う心はいかんなく作品に投影されて奥行きを与えている。特にケレンのない透明感は、彼女の特質として讃えられてもよいだろう。描くという行為が必然性に支えられているとするなら、人が聞き取れず、見えない周波数の領域に心が動く種類の一人だと思うが如何。

第四回 七味展始まる

多摩美を四年前に卒業したメンバーによるグループ展が今日から。昨年までのテーマ「連画」から、今年は「萬里」という言葉へと移行ー作者それぞれの心にある変わることのない真理、自然、万物を描きだそうという試みだそうである。一つのテーマから広がった自由な心理を感じて楽しんでもらいたいと願う彼らの展覧会の模様はいかに?

まずは『萬里』にかんするそれぞれの思いを画像順にご紹介しよう。大里友輝ーー「地球でしかないということ」 人の本質も単純な感覚ほど変わらないし、動物だって植物だって生きていくこと以外考えないという事は変わらない。地球の上でぶらぶらしながら、太陽があるなら真面目に生きていたい。自分の中で万里とはそういうこと。

田沼翠ーー「輪廻転生」萬里とは、すべての現象は刻々と変化するが真理は永遠に連なっているということ。

尾高佳代ーー「ひかるもの」いのちのともしびなんてことばをよくきくけれど たしかにどうももえてひかっているものがからだのどこかにあるらしい ぱちぱちとおとをたててもえあがる炎もあればろうそくみたいにしーんともえている炎もある ぼんやりしてみえないくらいの炎だとしてももえていないとはいえないでしょ ぼんやりでも、メラメラぱちぱちゴーゴーでも、きえることのない炎だということはかわらないことだとおもう

北田幸恵 「わたしのなかのかわらないもの」ずっとかわらないと思っていたものがかわってしまった。でもすぐかわるかもしれないと思っていたものが意外とねばっているような気もする。だから、さがしつづける。かわらないもの。

永田麻子ーー「流れ」 ヒトを主体としなければ変わらぬものなど何もない。 だけどわたしはヒトだから変わらぬ’何か’を決められる。長く、変わりゆく流れの中、それは見つかるでしょうか。

手塚葉子ーー「Link」萬里は存在するのだろうか。そんなことを抜きにしてもわたしは、そんなものないと思う。例えば、ひとつの出来事あった。それは長いこと時間をかけて良い思い出になったりする。当時何でもなかったことが。 それは逆にも起こる。良い思い出が、忘れてしまうほどのはなしだったりと。食物を食べる、これは一時的なこと。それを放置する。どんどん小さくなる。どんどん入りが変わって 濃縮されていく。縮んでいく。常にそれは変化しつづける。食べたという出来事そのつながりでしかない。それ以下でもそれ以上でもない。勘違いはしたくないものだ。常に変わるのだ。変わらないことが変わらない秘訣だ。私は常に変わっていきたい。変わることが変わる世の中で変わらないことになると思うからだ。

矢島史織ーー「光線」私の中に映る現象。それは光と影の世界。太陽が有り続ける限り、永遠に不変である。

松崎和実展ー箔画ーの魅力

誰もが一見して驚く、迫力の作品が今年も画廊を彩った。作者は去年デビューの松崎和実画伯。その折は会期中結婚式という趣向で、夫人となった小林米子画伯との二人展。今度は満を持してのソロデビューとなった。昨年の仕事が林田画廊さんの目にとまり、東京美術倶楽部「正札会」への出品とつながって、多くのプロたちの間で話題に。

箔の上に着彩、丹念にカットした作品をアクリルにはさんで額装と、簡単にいえばこうだが、薄い箔扱いは入念な用意と集中力が必要で誰にでも出来る訳ではない。かつては水墨画の世界で気を吐いていた松崎画伯ならではの気合いが、この仕事上に見事に結実した。

難しければ難しいほど彼の闘争心を刺激するのか、今展ではアロワナの群れの大作に挑戦、見事な造形美をみせてくれた。鱗の肌合いが自然な迫力を生み出し、額の底のマットに映る影と相まって水面の中に見る人を引きずりこむ。

見えない苦労もずいぶんしたと思うが、細部に神が宿るがごとく行き届いてしかもりきみが見えない。一年の間にずいぶん腕をあげたようだ。軽井沢のフレンチの名店エルミタージュ・ドゥ・タムラのオーナーシェフ田村氏の店で絵を展示させてもらったり、多くの方の前に作品をさらすことで自身も発見することがあったに違いない。

随分魚河岸にも通いつめ卸のお兄さんたちにも可愛がってもらったようで、画面の魚はまことにいい姿のものばかり。しかも新鮮で美味しそうだ。見るたびにおなかのすく絵というものも初めてだが、画伯がいかにこの魚たちを愛しているか伝わろうというもの。

絵を切り取るという、なかなか勇気のいる仕事をここまで大胆に、それも細心の注意を払いつつやり遂げた画伯の展覧会は13日まで。是非実見をお薦めする。

日本画は宇宙を描くー内之浦絵画コンテスト受賞式

庄漫嬢の初個展無事終了の午後六時から、池下画伯の「はやぶさ計画」を描く展よりご縁のJAXA(宇宙航空研究開発機構)主催・「日本画は宇宙を描く」内之浦絵画コンテストの授賞式に伺わせていただいた。

詳しくはhttp://www.jaxa.jpにて公開中であるが、日本画と宇宙という思いがけない組み合わせの今展が初の試みを寿ぎ簡単なご紹介まで。

この企画は、海と山に囲まれた風光明媚な内之浦の自然と内之浦射場を中心に、その発射の現場の印象を日本画で表現してもらおうというもの。実際のロケット発射に立ち会うという機会もまれだが、今回は特にそのふところ深く入ることが許され美術と科学がリンクする稀有な機会となった。審査は多摩美大教授・本江氏と中野嘉之画伯・JAXAの的川教授が厳正に行い、以下の方達が初の受賞者となった。

最優秀賞(1点)今川 教子(いまがわ きょうこ)静岡県静岡市 在住 京都造形大卒 優秀賞(2点)中嶋 安階(なかしま やすたか)京都府京都市 在住 京都芸大卒 熊谷 曜志(くまがや ようじ)愛知県愛知郡長久手町 在住 愛知芸大卒 審査員特別賞(1点)田中 敦子(たなか あつこ)山形県西村山郡朝日町 在住 東北芸工大卒

作品展示は以下のように。

展示期間:平成19年2月3日(土)~2月28日

展示会場:宇宙航空研究開発機構東京事務所情報センター JAXA i(東京駅丸の内オアゾ内)

今日は各地から集まった喜びの受賞者の画像と、展示の情報を急ぎ。ご興味のある方は是非。また今年は月に衛星を打ち上げるーセレーネ計画ーも。20字のメッセージを月に運べる「月に願いを」キャンペーンも前述のjaxaホームページで展開中につき合わせてご覧あれ。

庄漫メゾチント版画作品展

上海から日本に留学して7年目になる庄漫さんが、卒業後初めての個展を開催した。1972年上海生まれ。ご両親とも歯科医師という環境で、大学も歯学部、卒業後は有能な歯科医師として国営病院に勤務していた彼女が、一転次の世界を目指して来日したのは2000年のこと。

以後日本語習得のための期間を経て文化女子大造形学科へ。その年始まったばかりの版画の授業で恩師鹿取教授に出会い、ここから庄漫さんの取り憑かれたような版画人生がはじまる。

中国でも日本にきてからも彼女の前にアートという選択肢は無かった筈が、一度版画刀をにぎって以来離せなくなったというから運命的だ。

並外れた観察眼と集中力、繊細な感性を合わせ持つ彼女が選んだ技法はメゾチントという銅版画。腐食を必要としないが細かな手数がかかり、現在では機械で版の下地を作ることが多いという。華奢な印象の彼女だが、最初から手で丹念に線を刻みマニエール・ノワールともいわれるメゾチント特有の深い黒をだすべく努力している。

今回は在学中に描いた白と黒の造形と、最近取り組んでいるカラーメゾチントの作品数点を発表。夢中になって版に向かってきた四年間の歩みを見渡せる展示となった。鹿取教授は彼女を中国ではまだ普及していないメゾチント技法の啓発者とするべく、厳格に基本を仕込んだというが、彼女はいとも軽々と教えを吸収し驚くべき進化を遂げている最中とか。

いよいよ自分の表現を究めていく入り道にさしかかり胸をどきどきさせながら初個展を迎えた庄漫さん。おっとりとした口ぶりからはこの密度ある作品世界は想像できないが、一人自室にこもって制作三昧の日々ときき、不思議な静けさにつつまれたこの濃密な黒は、深夜の「花」との語らいがもたらしたものだろう、と納得した。

幸い、大勢の応援団の祝福をうけて船出した庄漫さんの今後の仕事をこれからまた楽しみに待たせていただこうと思っている。

PLUS#1展 初日

多摩美大日本画科OBの4人によるグループ展が今日発進。1998年に卒業したメンバーは、その後個展やグループ展など個々に画歴を重ねてきたが、卒業後まもなく十年になろうとする歳月に一つのくぎりをと今展を企図したという。

そのDMには今回の幹事古市氏の名前で以下の挨拶が書かれているー。

『展覧会という瞬間を目指し、私たちはplusという駅に集まりました。そして、それぞれの思いを表した作品はこの場所で重なり合い、またそれぞれの場所に戻っていきます。交わることは離れていくことに繋がりますが、それを恐れては得るものも、生まれてくるものもありません。10年来の友達と再びここからはじまります。』

plusは+。それぞれ違う方向からきた道が十字にクロスする時が今だ。バーチャル展画像で紹介した順にメンバーを記すと、今展幹事の古市正彦画伯。今展では静物を中心に。佛淵静子画伯は人物の微妙な表情を。小島健司画伯はリリカルな形象を平面に。また天内純子画伯は一貫して水の表現を追求する。個々の個性が際立ち、同サイズで描いた競作の壁面は一見何のつながりもないが、トータルとして見た印象に違和感はない。よく考えられた構成で、卒展のころとはまた違う画家たちの成長がみえるようだ。それぞれ仕事を持ちながら、少ない時間をやりくりして絵を書き続けてきたキャリアをどの画面からも感じる。

自分の仕事にプライドをもちつつ、交差することでさらなる刺激としていこうとする意欲がそこかしこに見られて気持ちがいい。ここがまたスタート。多くの仲間たちにその意欲がまたつながっていきますように。

美崎光邦 陶展

新春第二弾は、現代陶芸の鬼才・美崎光邦氏による陶展。前日の14日早朝の時間帯に放映された「器夢工房」では今展に出品の作品が詳しい解説つきで。八街のピーナツ畑を背に悠々と制作に励む美崎氏の日常はまさに修行僧のようだが、会期中は解き放たれて融通無碍の境地とか。

新春第二弾は、現代陶芸の鬼才・美崎光邦氏による陶展。前日の14日早朝の時間帯に放映された「器夢工房」では今展に出品の作品が詳しい解説つきで。八街のピーナツ畑を背に悠々と制作に励む美崎氏の日常はまさに修行僧のようだが、会期中は解き放たれて融通無碍の境地とか。

日本工芸会正会員。日本伝統工芸展奨励賞や日本陶芸展最優秀作品展秩父宮賜杯など数々の受賞歴を誇るも、それに安住する事無く新たな作風を模索し続けている希有な作家だ。

特に50歳以降、今までの厳正なフォルムの追求から、原色のガラス釉を施したおおらかな作風へと大きくその軌跡を飛躍させた。その間、何があったかここでは語らない。しかし、自作の模写を厭い次ぎの創作に向かう意欲のなかにこそ彼が「生きる」意味があった。惜しげもなく確立した作風を離れ、もっと豊かに、もっと大きく、もっと美しくと試行錯誤を繰り返してきた年月だったと思う。

その変転の時期と、画廊の立ち上げの時期がリンクし1年おきの個展の度に驚くような作品たちと出会わせてもらってきたのは、生きている作家とつきあう妙味というもの。

今展ではいろんな進化や冒険が、前からの仕事と擦り合っていいバランスでなりたっている。静かだけれど豊かな景色の陶達。しかし近く寄って覗き込むと器のなかには、ガラスの釉の華麗な貫入のモザイクが。外側のストイックな硬質さと中側の柔らかな釉の流れが、美崎氏特有のシャープな口辺を境に共存する妙をとくとご覧あれかしとお薦めする次第。

人生ますます佳境の美崎氏のお人柄を反映して、お客様も濃い方がたがぞくぞく。写真家の藤森武氏とはご縁の白州正子論を熱く語り、陶友の御大・佐伯守美氏などお仲間たちとも丁々発止のやりとり。まるで青春ってやつが今真っ盛りのようなご様子に来合わせたご子息も驚くばかり。

また、悦子関係では元有能スタッフのならこ、こと奈良橋優ちゃんが婚約者の方とご来廊。3月に結婚して4月にはデトロイトの赴任先に出発とのこと。にゃ~!おめでとう!いつか来ると思っていたよ、こんな日が(うるうる)。よかった、よかった。で、画像にアップーいったいどこにいるでしょう、なら子画伯を射止めた幸せな方は‥。

堀文子教室同窓展プラス新年会

2007年年明け第一弾は、なんと恩師堀文子先生を囲む同窓展。昨年先生の米寿のお祝いの席で、このような事ができればいいねと夢のように語っていたことが実現し、先生はじめ先輩たちに大感謝!。新年会かたがた作品を持ち寄ってかくも盛大な同窓展となった次第。先生に何十年かぶりに作品を見て頂いた面々は、その段になって急にどきどきしたらしく、うれし恐ろしの一瞬を。

データの都合で一部しか画像がご紹介できないのが残念だが、一枚として同じようなものがないマイペースさが堀クラスの真骨頂。先生も「わたくしのクラスらしい」と褒めて(?)下さった。また、絵ばかりでなく陶や漆など工芸の道を歩む方や実業方面で活躍される方も多く、多彩なその後を一晩語り尽くしたことだった。

もちろん先生はお米の流動食ーとびきりの越後の銘酒はまたたく間に消え、卒業後の歳月もまた。

お目にかからない時間にも、教えを受けた一言一言がそれぞれの胸に生きている。出会った生徒一人一人のやりたい方向の芽だけは摘まないで来たつもり、とおっしゃる先生の言葉が今になってまた迫る。ご縁あって堀教室に集った同窓4期の面々は、人としての基本を四年間みっちり教えていただいた。絵よりも前に大事なものがある、それを各自が見いだすのをかくも長い間待っていてくださったのかもしれない。

先生を囲む今展を喜んだのは、出品者本人ばかりでなくご家族までも。遠く京都は丹後から車で来て下さった岩田氏のファミリーを画像で。また、すでに空になった流動食の瓶を抱えつつ、新年のご挨拶を!

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20