しばらくご病気のためご来廊が途切れていた奥村昭氏が本復なさり久々の御登場。と喜んでいたらそのわずかな間に次々と御縁の方々が。

奥村氏はあの土牛先生のご長男にして、斎藤典彦画伯の御義父様。ご自身の仲人は粟津画廊の先代ご夫妻だが、粟津のお嬢様は林田パパの奥様である。退院して久々に悦子画廊にでてらしたところでばったり林田パパと。お互いの体をいたわりあうやら、近況を報告しあうやら。

またその後は野地練馬守と。野地氏の元お勤め先はかの山種美術館。その時代にお電話でご連絡する機会があったが、会うのは初めてという。話は尽きず野地氏御子息・多聞君はやや退屈気味だが、さすが画廊に0歳から来てるだけあって、堂々たるもの。

りえ画伯はあいにく不在だったが、奥村氏にとっては御縁のお二人と奇しくも邂逅するいい日だったに違いない。

また、教え子のみどりちゃんと、多摩美の歴史学の教授清田先生も。

プリンス春彦氏の御祖父様はご存じのように速水御舟先生だが、その名を聞いただけで、奥村昭氏がピッと背筋を伸ばされたのが印象深かった。

お勝手流台所千家茶会

りえ画伯個展の間隙をついて、台所茶会派の初会が数々の名茶会の舞台となった茅ヶ崎・松籟庵で。

そもそもみそそ画伯と旅興行のつれづれに冗談で話していた台所茶会。炉はイワタニ簡易コンロ・銘「鍋之風」、釜は琺瑯引きの花柄鍋・銘「新婚」、柄杓はレードル・銘「御玉」、主茶碗はどんぶり、銘「永谷園」、茶杓はストローでできたフラッペ用・銘「逢い引き」、 建水は子供用ポリバケツ・銘「幼時遊懐」 、お菓子は鯛焼き・銘 『御頭月』など愚にもつかない事ばかり考えている私たちのいうことを現実にしてくれたのは、またしてもプリンス春彦氏。数々の名茶会の演出家である。

今回はその初会だが特別な趣向が。二月の七味会のメンバーの絵を茶室に掛けてそのメンバーの茶会デビューとしようというもの。かくして初の席亭役を勤めることとなった悦子、半東役のみそそ画伯と後見人の武大人を従えてドキドキの出番となった。

段取りの悪さを春彦さんにカバーしてもらってお勝手流にしては過ぎた道具立てではったが、無事お役目を果たし、あとはこないだの連句の続きを。ああーなんでもやってみるものー他の人にはみせられないがー恐いものが見たい方は是非!ご一緒に。

山田画伯を囲む方たち

例年のように、りえ画伯の故お父上のご友人たちを画廊にお迎えした。四国の八幡浜時代の幼なじみ・二宮氏たちを始め、お父上をキャプテンと呼ぶ船長さん時代のご同僚の方々。

悦子のところでは八回目になる展覧会にもほぼ毎回、その前からも合わせるとどの位見ていただいているのか、りえ画伯のデビュー時から応援して下さっている有り難い方がたである。

また、りえ画伯の弟さん浅川岳彦氏ご一家もお揃いで。この四月二十九日から「サキカイロプラクテック」を開院するというお忙しいなかのご来廊とのこと。りえ画伯もハードなスケジュールをクリアするため岳彦氏の治療を受けているが、もちろん腕はりえ画伯も悦子もタイコ判。下のとおりおやさしい御人柄なので、はじめての方もリラックスして治療をお受けになれるはず。

ご用のむきは大江戸線・南北線麻布十番駅徒歩2分のサキ カイロプラクテック TEL 03ー5441ー2858まで。

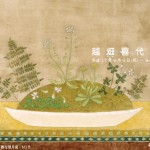

山田りえ展ー8度目の個展 はじまりはじまり

ぎりぎりの女、といえば悦子だが時として間に合わない私と違って、この方は間に合う。いわずとしれた根性の女・山田りえ画伯。 今年もぎりぎりセーフ!!の当日搬入、最後の一点は新幹線でご持参、見事山田りえの世界に。

越畑画伯との会期の合間に壁を張り替え、9年間の釘あとを消した画廊内は久々にすっきり(見えるとこだけ、だけど)。ハードなスケジュールのため画伯にしては小さめな作品たちだが、内容は濃く白い壁からその存在を強力にアピール。クリアで鮮烈な印象を与えている。

また今回は参考作品として、江戸木版の高橋工房さんから依頼のあった、千代紙の原画を展示。樋口一葉の三作品をモチーフにしたりえ千代紙は、平面のデザインという新たな画伯の可能性を切り開いた見事なもの。依頼を受けてから、たけくらべや十三夜を初めて読み、画想に苦しんだことなど微塵もかんじさせない象徴的で斬新な意匠である。するする読めないといって朗読のテープを買い、耳からも聞くという努力をしていたのは知っていたが、ここまで独自の展開をみせるとは思っていなかった。

一葉女史と同時代人で、その肖像や挿絵を描いた鏑木清方画伯とは仕事の方向は違うが、木版に起こすという千代紙作品への取り組みとして考えると、信如の残した水仙に、美登利の差出しかねた鼻緒の紅葉の友禅の布を絡ませるなどの意匠に、一葉の作品世界への同質の愛惜が感じられる。

初日、まだ作品が届かないうちからきてくれた、女性検事様たちも華やかな画伯の世界を喜んでくださった模様でなにより。ご存じ森検事氏のご同僚という亀山検事と寺尾検事のきりりと美しい立ち姿、ああ一葉女史にも見せたい!時代はかく変わった。

恒例のパーティには、台所部門初参加の鈴木摂子さんが各種お料理ご持参で。銀座で働く薬剤師さんにつき、みそそ画伯の野菜とともに健康度に優れた珍味を。牧ちゃんは昨日みそそ画伯の庭でつんだフーチバでジューシーを。つまりよもぎ炊き込みご飯ですな。茅ヶ崎組の麻子画伯たちはしらすや空豆など季節のものを。連日の激走で疲れたりえ画伯も、これら愛の珍味にいやされたであろう。

中野先生を祝う会ー教え子編

新聞やテレビで報道されたとおり、多摩美ーズたちの先輩でもあり恩師でもある中野嘉之先生が、先月芸術選賞・文部科学大臣賞を受賞された。そのお祝いの会を教え子たちで、と今日銀座で。

ひとくちに教え子といっても、その総数は何人になるのか。先生の年齢に近い先輩は、もう五十代なかば。現役の学生に近い後輩はまだ二十代そこそこだから、全部集めたら大変な事になる。そのなかでも絵を描き続けている方達を中心に今回は集まった。

長い画家生活を一貫して野党精神を以て通されている先生だけに、今回の受賞は本当に喜ばしいこと。五年ごと十年ごとに著しい脱皮をくりかえしながら、果敢に挑戦してきた後ろ姿は、われわれ後輩にとっても大変な励みとなっている。今日は70人近い後輩から、長年のお礼かたがた先生への祝いの詞を。花束は特別に、故加山又造先生の御子息・哲也さんご一家(揃って先生の後輩)より。贈呈役は芸術学専攻の万葵ちゃんが担当、中野先生との三代に渡るおつきあいを寿いだ。

先生からは、「たとえ在野であっても、常に挑戦する気概をわすれずに」という檄とともに、鳥を描いた色紙三枚をいただきビンゴで決戦。見事気合いの入っためでたいお移りをゲットした幸せものも。

三十余年間、画家としても教師としても、全力で走っていらした中野先生の、今日は束の間の休息。うれしそうで何よりだった。さらなるご健筆を祈るものである。

みそそな日々よ、さようなら

春は忙しい。水仙が咲き、梅が咲き、椿が咲き、そして桜だ。今年の桜は一気呵成にやってきた。自宅の近くに悦子の標準木があり、ちょっと目を離したすきにみるみる満開。

あわてて花見の準備をーといっても掃除が、、、。おり佳く、みそそ画伯という猫の手というか魔法の手があるのを幸い、深夜の大作戦開始。無事テリー佐名ちゃんご夫妻と牧ちゃん、武大人をお招きしてお花見ができた。牧ちゃんご持参のバイオリンでミニコンサートなど。三線を持たせればニーネーズになるみそそと武両画伯、バイオリンにもチャレンジ。

最近、テリーのカットスタジオに通っている山川くんも久々のご登場。めでたく佐名ちゃんと画伯と写れてうれしそう。

最終日の今日は、最近入籍した青山画伯ご夫妻とムラコ村越画伯もご来廊。お幸せのお裾わけをいただいた。

今展の作品は、忙しく走り続けたことが体力となって、一枚脱皮した印象。よく頑張った、と労いたい。ますます爆走!してみそそな道を極められるよう祈るや切。

講釈師かはたまた、、

みそそな巻物は、あまりに小さいため誰も大作とは気がつかないが、いったん画伯が机の前に座りヒモを解きはじめると「おおっっ!」と歓声が。

よしよしとばかりに御猫たちの日々を説明する越畑画伯の講釈は日を追うごとに調子を上げてきている。そもそも二年前の個展時に軸装を手掛けてから、この構想はあったらしい。猫の生態の絵巻を作りたいという願いは折にふれ漏れ聞いたが、ある時吉田春彦氏に、猫脱糞図なんてよいよね~と冗談でいっていたところ、真面目な氏に大変受けて、早速○んこ用にと上質な金泥をいただいた。この経緯が画伯に火をつけ今回の次第になった事を思えば、吉田氏に足をむけては寝られない。いつでも背中を押す一言は有り難い。

有り難いといえば、押せ押せのスケジュールのなか、表具を会期までに仕上げてくれた岡崎文経堂の渡辺行之助氏にも感謝。彼がいなければ日の目をみなかったかも。初めて描いた絵巻を最高級の仕様にしてくれた事は表具師から画家への最大の励ましである。心に刻まなければなるまい。

今日はその講釈の様子を、、売れっ子ライターの平野恵里子ちゃんも、学芸員さんたちも、もうよだれたらたら。

恩師・中野嘉之画伯目出度い受賞

お忙しいなか、多摩美大の恩師・中野嘉之画伯がご来廊。先頃、芸術選賞文部科学大臣賞を受賞された画伯、目出度さのただよう雰囲気のまま越畑画伯の絵をご鑑賞。画廊に入るなり、今回の画伯作品の成熟ぶりに気がつかれたと見えて「いいじゃない!」と一言。中野先生くらい達人になると、画廊の空気でわかるらしい。ありがたいこと。お褒めのしるしに京都で買ったばかりの墨を御下げ渡し。墨の調子をみるため早速硯をご用意、紙にちょいちょいとなにやら描いているな、と見ているとあっという間に鳥になった。お見事!目出度さのお移りを是非ご一緒に。

目出度さついでに、今日大学の入学式だったという、画伯の姪御さんとそのお母様、つまり岩瀬の旦那のお姉様を御紹介。もうこのお年頃のお嬢様がいてもいいお年頃だったのね、画伯も。ほよほよ~。

また、久々に元スタッフならこ、こと奈良橋嬢も。今では画廊で培った口八丁手八丁で、建築内装デザインの営業の仕事をこなしているとか。トイレで泣いていた日はいずこ、見事に更正(?)の道を歩んでいる。よかった、よかった。これしかできないの~とやくざな絵の道まっしぐらの直野画伯は画伯で最近とみにりりしい。気が付けばみな三十路。開廊から九年目の春だものね、みんな大人になってもおかしくない。「悦ちゃん大人になろうよ~」と背中に聞こえるのは気のせい?

越畑喜代美展ー再び春へ

春一番といえば風だが、たんぽぽの綿毛とともにやってくるのがみそそな世界。ようやく水温む、とか、長閑とかいう言葉と季節が一緒になった感じの今日この頃、毎度っ!という声とともに始まったさわやか朝搬入ーこのぎりぎり感がいいのよねっっっっっ!と、独り言。

春一番といえば風だが、たんぽぽの綿毛とともにやってくるのがみそそな世界。ようやく水温む、とか、長閑とかいう言葉と季節が一緒になった感じの今日この頃、毎度っ!という声とともに始まったさわやか朝搬入ーこのぎりぎり感がいいのよねっっっっっ!と、独り言。

しかもメインのちび巻物が届いてないぞ!きゃあきゃあ騒ぐわりには手が進まない女どもに目もくれず、淡々と作業を進める子犬便・タッチャンにまずは感謝。

なんとかならなかった事はない、と呪文のように繰り返しながら、われらB型チームが存続できるのはA型様とO型様のおかげです。

それはさて超ミニサイズの大作・みそそな巻物は机の上に鎮座ましましているが、これを繙いた人は必ず「欲しい~!」と叫ぶ。題して「御猫日日図」。画伯愛用のトルクメン族のアンティーク絨緞の上に置かれた中国の文机(しかも酒臭い)の前に座れば、宗次郎の曲とともに悠久の時間が流れはじめる、筈。岩瀬家の御猫様たちの、しどけなくも愛らしい姿態を余すところなく伝えるの図は、右から左への時間軸を得てさらに縦横無尽なものとなった。もう一度もう一度とご開帳をおねだりしたくなるこの超ミニ大作は是非実見でご覧を。

明石と大分からのお客様とともにひょっこりひょうたん島の人形制作者・片岡昌氏をお迎えしたの図も。

誰が似ている?ーシーサー仮面

最終日の今日はツタン仮面にバカ受けの皆さんとともに、シーサーの気持ちになってみたの図の御紹介。

一か月に渡る沖縄月間も今日でおしまい。また新聞紙と段ボールの山に囲まれて、シーサー君たちを新しい任地へと向かわせる事に。

こんな御人好しの顔で、ちゃ~んと守れるのかしら?と心配しつつ、シーサー仮面をお求めになった藤野氏ご夫妻ありがとうございました。みかけより強いのでご安心を。ていうか、出来の悪いわが子を心配するようなニュアンスに愛を感じた悦子だった。

もとより宮城君がお気に入りの武大人はじめ、搬入の苦労を引き受けてくれた美智子ちゃんは、これを見せたくてお嬢ちゃんの慧ちゃんとともに。

ちびシーサーも含めて色々な展開がまたれる宮城君に、更なるエールを。今度は飛行機に遅れないでね~!!

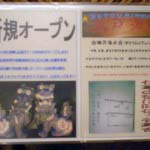

シーサーの御縁

毎回いろんな方との御縁をつないでくれるシーサー君たち。この度は沖縄料理店が御縁で、という方達をご紹介。三月にオープンしたばかりのお店からシーサーの注文がありました、と宮城君に聞いていたもののどこともしらないでいたところ、悦子の地元阿佐ヶ谷の沖縄物産店「沖縄倉庫」の岩元氏がご来廊の折に、新しく開店した取り引き先に宮城と銘の入ったシーサーがあると教えてくれた。早速、飛行機に乗り遅れて上京を断念した宮城君に聞いてみたところ、ピンポーン!!まさか、地元だったとはね、、。

毎回いろんな方との御縁をつないでくれるシーサー君たち。この度は沖縄料理店が御縁で、という方達をご紹介。三月にオープンしたばかりのお店からシーサーの注文がありました、と宮城君に聞いていたもののどこともしらないでいたところ、悦子の地元阿佐ヶ谷の沖縄物産店「沖縄倉庫」の岩元氏がご来廊の折に、新しく開店した取り引き先に宮城と銘の入ったシーサーがあると教えてくれた。早速、飛行機に乗り遅れて上京を断念した宮城君に聞いてみたところ、ピンポーン!!まさか、地元だったとはね、、。

それが下の画像の「瀬戸海人」。阿佐ヶ谷駅から数分、沖縄に魅せられた広島出身の若いオーナー・汐濱氏が元気いっぱいのスタッフたちとやっている。今回は宮城君の作品を画廊以外のお客さんにも見てもらいたいと思い、夜沖縄料理のお店にご挨拶回りをしていたので連日うちな~料理だったが、「瀬戸海人」の味はまた格別。新鮮な瀬戸の魚とのコラボにオーナーのやる気を感じた事だった。

また、新宿の「ナビィとかまど」でハガキをみました~、と来てくれたのが美容師の角くんとみちるちゃん。カットにきたお客様全部にご紹介してくれたらしく、次から次へと若い美人がご来廊してくれた。みちるちゃんお買い上げはなんとツタンカーメン模様のシーサーカーメン。なんと夢にもみてしまう程のお気に入りぶりで目出度くゲットの図。ありがたい事として特に記すものである。

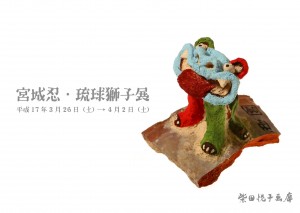

宮城忍琉球獅子展

三月はなんだか沖縄月間というような様相を呈している画廊。28日には沖縄から宮城忍君が二年ぶりにご上京の運びに。

三月はなんだか沖縄月間というような様相を呈している画廊。28日には沖縄から宮城忍君が二年ぶりにご上京の運びに。

絵や彫刻にも果敢に挑戦し続けている宮城君の今年の作品は、web大里氏の手によってUPされているのでご覧あれ。昨年の沖縄旅行の折に宮城君のアトリエも訪ねている大里氏は、360度回る画像も作ってくれたりと、宮城君の潜在能力にエールを送ってくれている。

初日の今日は、開廊前に黒川氏をお迎えしシーサー談義。氏は同じ宮城でも、忍君の先輩格の光男氏のシーサーを持っているという。いわゆる漆喰シーサー界の表宮城といわれている方である。我等の裏宮城は、その度はずれた間抜けたシーサーの顔にファン(特に男の)が多い。黒川氏はさすが世界美術全集の編集長だったお方だけに、一番強そうな一頭(匹?)を御指名。裏口を守るという任務を与えた。

また、いつも楽しみにしてくれている渡邉夫妻も。定年の記念にする!といってご主人が気に入ったシーサーの前を離れないのもうれしいこと。沖縄からは沖縄芸大で日本画を教ている同級生の香川君が来てくれてなにより。前日、大小19個の段ボールと新聞紙に埋もれていたことも今は昔。白鳥は水面下をみせない、いやみせられない、、、。

美ら島展の後にはシーサーが

今回の美(ちゅ)ら島展に参加していただいた画伯たちの中で、まだ悦部屋に登場いただいていなかった清水操画伯の御紹介。画伯の島通いは十数年に及ぶ筋金入り、院展で長年沖縄の海を描く作品群を発表している。その色の美しさに魅せられて是非今展にとお願いしたいきさつと地元の方達に見て頂きたいと承知していただいた事は九月にも書いた。

バーバーナイルを描いた「時の扉」という作品がそのご家族の手もとに納まった事はもちろん、大城先生をしてこの絵からは唄が聞こえるといわしめた「島唄」など、深くその地に身を寄せた人しか表せない作品たちが地元の方々の心に届いたことをうれしく思う。今日は誰も南の島々を描く人のいなかった頃、海の底の色を出そうと試行錯誤した話など。

最近沖縄に行ったばかりという、森氏夫妻も今日は一人娘のまつりちゃんとご来廊。森氏は大城先生ご来廊時に、島唄を先生に御披露した勇気ある御人。久々ご登場のりこちゃんとともに。

そして、搬出の時間には麒麟画伯が。よくこの長い旅に付き合ってくれた、と画伯たちに心からの感謝を。種が風にのって海をこえるように、島の海に落とした一滴の水が東京湾に届くように、旅から何かが始まれば幸いである。

島歌唄者の女神ー 初日の画廊に降臨

去年九月に沖縄で開催した「美ら島を描く展」の里帰り展。思えば台風で荷が届かず、やきもきした事も今は昔。最終日三日前に届き、モデルの大城美佐子先生にも十分くらいしかお見せできなかった、武井好之画伯の「大城美佐子像・海、地」の二点もようやく陽の目をみることに。

この度の「美ら島を描く展」に先駆けて一昨年の暮れに画廊で開催した武井好之画伯の「島紀行展」以来、画伯たちのお供で何度となく沖縄を訪れた。

「美(ちゅ)ら島」と発音する時、沖縄の美しい海や空とともに出会った人の顔が浮かぶ。市場や深夜の酒場で出会ったおじいやおばあたちは人生を楽しむ達人というべき人たちだ。「この島の生気を描く展覧会がしたい!」と思った時から、違う気候や歴史を持ち独特の文化を育ててきた地への途方もないアプローチが始まった。

山ほど宿題をかかえたまま走りだした今展に、惜しみなく力添えをしてくれたのもまたウチナーの方々である。合宿所兼案内役をかって出てくれたセイヤ氏の他、地元にいる親戚・友達を総動員してくれた牧ちゃんネーネー、モデルを引き受けて下さったばかりか、お店のお客様まで 会場に案内してくれた大城美佐子先生に、改めて御礼もうしあげる次第である。

ともすれば一方通行の展覧会になりがちな中に、少しでも画伯たちの感じた「美ら島」が島の人たちに届いたとしたならば、望外の幸せというものでろう。身の丈を忘れての旅がもたらしてくれた得難い人々との出会いを宝として、また励まずばなるまい。

今回はさらに島唄の唄者として、神様とも称される大城美佐子先生を画廊にお迎えすることが出来た。しかも在京のお弟子さん船橋氏が三線を抱えてきて下さったので、コンサートでもお店でも聞けないマイクなしの島唄を聞く、夢のような一夜となった。東奔西走のなか、わざわざこのためにだけ来て下さったという。「いこうね~」と軽くおっしゃったそのままに、いつ始まったともいつ終わったともわからぬ子守唄のような至福の時間だった。この夜、先生の唄と泡盛に酔って魂を落とした幸せな男が何人いただろう。女神の由縁である。

半歌仙ーひろがる七味

以下、少々長いが曜・佐々木八感宗匠に捌きをお願いして巻いた半歌仙の記録を。また助っ人に俳句仲間のさくら、馬入。飛び入りにWeb大里氏も。

半歌仙 「ひろがる 七味」 佐々木八感捌

春寒の椀にひろがる七味かな 柴田遠見

あたたかき日を待ちて談笑す 柳田馬入

融雪のなかふきのとうあくびして 和田知典

携帯電話震えだすなり 吉野さくら

宝石の如く輝く三日月夜 北田幸恵

まぶた閉じればこおろぎの声 矢島史織

見上げれば雲ひとつなき秋の晴 幸恵

常より長く感ずる時間 手塚葉子

夏の海桜貝ひろう肌やきつ 大里友輝

アイポッドからボサノバのうた 大里俊博やきついた双眼の色君の声 田沼 �

積もりては舞う枯葉のなかに さくら

澪の筋きらきらと秋の月 永田麻子

しのび足親とのバトルさけるなり 葉子

尾を高々と恋猫のくる 遠見

散りてなお紅ほのかなる花の山 尾高佳代

古き鞦韆(ぶらんこ)ゆるりゆるりと 佐々木八感

はてさて、名残の半歌仙はいつ卷け

はてさて、名残の半歌仙はいつ卷け

るやら、、。風雅の道は遠いのぉ。八感宗匠ありがとうございました!

連画と連句の饗宴ー最終日

先日までは女性メンバーの御紹介だったが、最終日の今日は七味の営業部長和田画伯と、群馬から御上京の男っぽい大里画伯を迎え、一気の辛さが増した。

女性陣もスィート派ありビター派あり、色んな味の七味だったが、それぞれの違いを認めた上でのバトルであり、コラボレーションだった。一回展での反省をふまえ、個展の連なりのようなグループ展ではなく、グループでやる意味のある展覧会をと、考えぬいた末に連画という方法に辿り着いたという。

絵を描く環境が同一ではなかったため、本展と同会期で大学院二年の終了制作展をギャラリーナビスで開いた手塚画伯・矢島画伯・田沼画伯の三人は大作も同時進行した。また卒業した北田画伯・和田画伯・尾高画伯・大里画伯・永田画伯も慣れぬ社会人生活のなかで、必死に絵を描いていく環境を作り上げようと努力している。

そんな彼等が絵の連作という形を取ってそれぞれの個性を際立たせた今回の試みは、多くの人の関心をそそった。悦子に限れば、連画をやるなら連句の初歩を是非一度彼等に、とおせっかいを。てなワケで最終日の打ち上げは、真剣な苦吟の場に、、。とんだ老婆心だったかな?

メンバー紹介

お母さんのお年が悦子と一緒というお年頃の方たちに、新鮮な息吹を感じるのもお年頃?

詳しい展覧会の日々は最終日に一挙掲載の予定につき、今日は若いタイプの違う美人の画伯たちの画像で許してね。

七味展始まるー七日より

沖縄での仕事を終えて画廊にたどりつくと、昨日七日から始まっている「七味展」のメンバーがもうすっかり画廊になじんで迎えてくれた。

実は八人いる「七味」。色々な個性が渾然一体となりつつ、前の絵のイメージを次々と自分味に展開していく。もともと連歌という座の文芸から触発されたもので、前の人の五七五の次の人が七七をつけて連綿と続く歌とするように、絵を描き連ねて一つの展覧会にしようと志したもの。

多摩美院二年在学の三人と社会人となったその同級生五人が10号二点ずつ16点で構成する「連画」ー趣旨はバーチャル画像でご覧あれ。今日はメンバーの御紹介から。

沖縄速報ー美崎光邦展

「めくるめく!怒濤!!」の沖縄展ようやく終了。南京豆の畑が広がる八街の窯で、まだ見ぬ沖縄を思い作ったコバルトブルーや赤や黄のガラス釉。今までの美崎氏のイメージを一新する作品たちだ。

迎えてくれたのは、今回の会場・リウボウ美術サロンの高田氏はじめ、うるわしの三人姉妹ともいうべきスタッフの小橋川嬢・松茂良嬢・末吉嬢。このメンバーを加え、大城美佐子先生のお店「島思い」で初日から濃い歓迎会となった。その後、感激のまま一週間過ごすこととなった美崎氏、途中からなにを見ても涙が止まらなくなった。この時期にしては生憎の天気だったが、その雨もよいの雲すら美しいと眺めて飽きない様子。

どうやら、知的な構築で支えてきた制作から熱い情動から湧き起こる意欲へと、モチベーションの大転換が起きつつあるらしい。

合宿所と化したセイヤ宅で、購ったカラカラを自慢しつつ早速泡盛の試し飲み。次に来る時には美崎流カラカラと杯が出来てるに違いない。今回の旅で得た感興が、発酵して作品に染み出してくる日が待たれることである。

ところで当地では三月三日の桃の節句より盛り上がる四日のサンシンの日。朝から夜までラジオで中継する舞台に大城先生も出演するというので、夜読谷まで聞きに行く。お店とはまた違う先生の迫力ある歌声に背筋が伸びる思い。15日から画廊で始まる「美ら島を描く展」初日にはわざわざ上京していただけるとか。まずはご報告。

古市正彦展最終日

大学院卒業から五年目、精力的に各種展覧会やグループ展に出品して来た古市画伯だが、銀座での個展は初めて。そのういういしい緊張感につつまれた画廊内は清々しいほど。

最終日の今日は、その初めから応援してくれたご家族の皆様が揃ってご来廊。母方のおばぁちゃまも、寒さをものともせず88才のお元気なお姿をみせてくれた。小さい頃から象が好きで、絵を初めてからは近所の野毛山動物園によくスケッチにいったという。象のダイナミックな形態に惹かれたのかと思っていたら、疲れていそうで可哀そうだったと思いがけない答えが。もちろんアフリカやインドにいる状態の象は見た事がないからなんともいえないが、象の皮膚の具合をみて動物園にいる姿が幸せなものとは思えなかったのだろう。

学生時代から、何度も描いているモチーフだから、余程心にかかるものがあるのだろう。一緒に悲しみながら滅びながらその先にあるものまで描きたいという愛に似た意欲を感じた。その象の肌にも通じる静物たちもまた。その「もの」に対する執着とも熱狂ともいえるような思いを、溺れずに冷静に描き進めることの出来る人である。いずれ好適なモチーフを得た時に、この特性は花開くだろうと楽しみ。

今日は学生時代の同級生たちが最後に勢揃い。特に富士山に一緒に登ったという小島君と竹内君とは今も仲良しとか。搬出もみんなで手伝ってくれ、打ち上げの会へ。画家への道を一歩踏み出した画伯の顔は次の構想へ向かって輝いていた。健闘を祈るや切。

悦子は明日から、沖縄で美崎光邦展。どんな道中になるやら、、。乞うご期待!ひと足さきにうりずんの風に吹かれてくるさぁ~。

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20