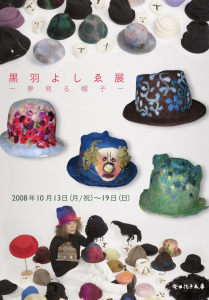

フェルトを素地にしたアートフルな夢見る帽子を制作する黒羽よしゑの銀座初個展が今日から。

フェルトを素地にしたアートフルな夢見る帽子を制作する黒羽よしゑの銀座初個展が今日から。

現住する岩手盛岡にほど近い小岩井農場に産する羊毛を手染めしたフェルトは、脂をほどほどに含んでいるため汚れにくく柔らかい。気の遠くなるような工程を経て丁寧に叩き込まれたフェルトの繊維が作り出す色彩のハーモニーに魅了され、九州から東北まで多くのお客さまが集まって下さった。

作家の黒羽さんはデザイナーを経て、故郷でこの素材に巡り会った。ご夫君の経営する家業の傍ら、台所でコツコツ制作を続けてきたのだという。もともとが美術ファンであり、私淑する画家さんの作品に啓発されたことから現在のような作風を紡ぎだした。

夢見る帽子ーと題された作品たちは、帽子という形態はとっているが、そのまま壁に飾って鑑賞に耐えうるもの。そのうえ頭の乗せるとその人を別世界に連れていってくれる。自由で想像力を刺激する要素に満ちた装置なのだ。

帽子という、考えると不思議なものー。防寒や日よけのみならず、その人の位階を表したり、孔雀のように異性を引きつける役割や逆に存在を隠す役割をになう。それでいて、なくても別段困らない。フェルトという素材を使うなかに「帽子」を表現手段に選んだ黒羽さんは、この役に立たないーというところに美の本質を見ているような気がしてならない。役に立たないが美しいもの。純粋を突き詰めると役などという所を通り過ごしてしまう。しかしその純粋さは、用いる人の内面の美しさをひきだすもの。出会うーエンカウンターということは作品と人を結びつける魔法だ。

黒羽さんが、台所でコツコツフェルトを絡ませながら作る帽子は、まだ見ぬ、それを手にする人へのラブレターともいえよう。自分の希求する美しいものと響きあってくれる人へー仕事を全て終えた深夜にその作業は始まる。夢を紡ぐにふさわしい時間だ。

右画像はその夢を支え続けて下さっているご夫君とご子息・しんちゃんほか大事なお友達たち。ご来廊の皆様のお顔が、帽子をかぶる度に明るくなっていくのを不思議な感動とともに目撃させていただいた。スペシャルサンクスを!

木下めいこ展

京橋の林田画廊さんとの共催による木下めいこ展が二会場ではじまった。木下さんは1977年東京生まれの鎌倉育ち。2000年多摩美大日本画専攻卒、2002年に同大学院を卒業したのちはグループ展や個展、コンクールなどで才能を発揮してきた。

学部時代に国際瀧富士美術賞、大学院時代には第三回ノキア・アート・アワード アジアパシフィック2001では日本グランプリを受賞、卒業後の2003年には第一回奈良万葉日本画大賞準大賞を受け、キラ星のように開花した画才と意欲は結婚・出産という人生の一大イベントを経験したあとも弛むことなく伸び続け、今展の二会場同時展覧会へと繋がってきたのである。

たまたま縁あって卒業制作時の多摩美大のアトリエに足を運ぶ機会があった私に、重厚でゴージャスなインパクトを与えた木下さんの画風は、その後林田画廊さんでの個展で再会したおりには華麗で洗練されたものに変わっていた。

毎回進化も深化も遂げている彼女に、もっと引き出しを開けてほしいと願って依頼した今展では、カラフルで平面的な構成の作品に挑んできてくれた。この空間でなければ出来ないことを、と考えて入口には柿渋で染めた黒い花と白い花のインスタレーション。錫箔に岩絵具のたゆたう空間とした「空」という作品に絡ませて風の動きを感じさせた。

また、100号大の作品を40cm角に切り取り、それを重ねて下の墨線を見せるなど随所に才覚を感じさせる仕事が光った。一方、林田画廊さんでは墨色をベースに箔を随所に使い、従来の仕事の重厚さを見せる展示。まだまだ彼女の頭には、色んな構想が詰まっているに違いない、と思わせて余りあることだった。

時間が有り余っている時ばかりに絵を描く訳ではない。どんなに繁忙でも、描くという熱意につき動かされる時、時間は縦横無尽に伸び縮みする。懸命に生きている人にだけ与えられる神様の贈り物というものだろう。更なる飛躍を祈るものである。

越畑喜代美展ーお茶会風味 お月見編

越畑喜代美のお茶会風味 お月見編と題した展覧会がはじまった。今回は特に竹製のなんちゃってお茶室を設営。秀吉の一夜城のごとく、越畑旦那と大本の旦那が魔法のように竹の茶室をしつらえ、お茶の姉弟子・摂子さまが風炉を置くと、あらまぁ素敵な二畳台目の空間に。

恒例となったなんちゃってお茶会も、今年は茶友のご参加もあって本格的なお手前に。お花は遠州流のまぁちゃんが立花を供えてくれたほか、吉田氏が家蔵のゆかしい品々を添えてくださり気分はすっかりお茶人風味。

去年はカニを超えるかもしれないカニ風味、と例えたが、やはり風味で抑えておかないと、越畑画伯の気分とは違う。もっと寛いで、スローなお茶会が目指すところ。お月見的な作品を目の端に入れながら、間違いだらけのお手前に笑い楽しんでもらうのが「風味」の境地。

今展では桐の木を削って和紙をはり、秋のものたちをお月様に供えた。そういえば、越畑画伯の絵のなかに必ずあった「月」がない。どうやら、「月」の季節である秋には絵の外にでて静かに作品のなかの世界を照らしているらしい。なるほど月光のさやけき気配が絵に染み渡って美しい。結界のように並んで茶室の空間を作っている竹が、絵の脇でいい彩りとなっている。

この結界の隙間から見立ての茶室が見え、茶室から外界にかかる月の絵をみるとき、一瞬でも幻の世界が立ちあらわれて、「月と遊ぶ」空間となってくれないものか、と願うものである。

右画像は霊長類・ヒト科の檻となつた茶室と解き放たれたものたち。

嗚呼!大正浪漫

初日が明治、次はいきなりお江戸にとんだ悦部屋。今日は大正ということで。役者には事欠かないこの画廊だが、思いの他サハラ画伯の成長が著しいので、今日は一本立ちの記念の画像。

初日が明治、次はいきなりお江戸にとんだ悦部屋。今日は大正ということで。役者には事欠かないこの画廊だが、思いの他サハラ画伯の成長が著しいので、今日は一本立ちの記念の画像。

相方は、新人ながら悦部屋志願の気配濃厚の綾ちゃん。大正期の着物を胸高に着て駆け付けてくれた。先月、高村木綿子画伯の時にお手伝いにきてくれたのが最初の出会いで、ニコール展のときには青学で専攻したフランス語を駆使して見事な通訳を。

気合い入れてきてくれた綾ちゃんのためにも、何かいい絵をとらなくちゃと悦子もメラメラ。幸い、三浦のお姐御が届けてくれた慶応の学生服と帽子がある。早速、サハラ画伯に着せたらバッチリ。

大正はロマン、昭和初期はモダンという。港屋から出てきたばかりといった風情の綾ちゃんは「綾小路浪子」という令嬢に、画伯は帝大の学徒・実は明日には特命で渡欧する「伊集院武雄」に。

サハラ画伯の作品、-Bordering point-(向こうとこちらの接点)の前で、思いきり向こう側にいってしまった二人…あ~どないしよ。

遣る瀬ない

釣鐘草の夕の歌が

あれあれ風に吹かれてくる。

まてどくらせど来ぬ人を

宵待草の心もとなき

「おもふまいとは思へども」

われとしもなきため涙

今宵は月も出ぬさうな。

(宵待草)

後藤真由美展ー華ー

後藤真由美の初個展が今日から。2005年に武蔵野美大の日本画科を卒業したばかりのういういしい新人だ。

記念すべきデビュー展のテーマは「華」。今まで学んできた技法を踏まえつつ、具象や抽象、また映像など多彩な表現を試みたという。墨や金箔など古来からの素材を用いモダンな感覚で描いた作品や、自ら舞妓となった自画像「華」の50号など意欲的な作品が並ぶ。

それらの華やかな金銀に彩られた空間は、後藤真由美という若々しい画家の色んな側面を映して楽しい。クリスタルのカットに光が乱反射する、そのきらめきを思った。

西村亨人形展 スーパ—ソリッドドールズ II

第二回西村亨展のご紹介。昨年の初個展時、センセーショナルな反響を巻き起こした西村氏のソリッドドール。満を持しての新作25点が所狭しと居並ぶ今展も見どころ満載。

昨年に引き続き、DMの添え文は熱烈美術探索者の常磐茂氏のお願いした。まずはそちらから。

人形に命を吹き込む瞬間人形に命を吹き込む瞬間

60年代、日本でもモータウンサウンドがかかりまくり、弘田三枝子や中尾ミエが漣健児訳詞のパンチのきいたアメリカンポップスを大らかに歌いまくった。この時代、アメリカからくる音楽とファッションは両輪でまわっていた。

西村亨は自分をワクワクドキドキさせたそんな60年代から70年代をロマンティックな時代であったとし、当時をイメージさせるアメリカの人間像、それもごくありふれた人々を造形する。そしていささか奇異なしぐさの全体像とともに、リアリスティックな足の爪や指先、唇、機械の錆びや傷など思わぬ細部へのこだわりを発揮してみせる。さらに艶かしい肌、毛髪や着衣の質感、まなざしの方向などに目がとまるとき、対峙した者はそこに千差万別の寓意を抱くことだろう。「人形」に命が吹き込まれた瞬間だ。

如何だろうか。さすが、熱血!と自称するだけのことはある。私は彼らが往時を語る席に同席したことがあるが、例えば「太陽がいっぱい」という映画のどのシーンも克明に記憶し、どこにどの音楽がつかわれていたかで異様に盛り上がっていたものだった。

西村作品について語るときは、作品の細部と時代の記憶が分ちがたく結びついているため、見る人の技量もまた試される。作者のくすぐりどころ、おとしどころがわかるとさらに作品が生き生き動き出すのだ。単に懐かしむというだけでなく、妙にクールに眺め渡している感覚が西村流。スーパ—ソリッドドールと謳っているが、彫刻とも人形とも微妙にずれつつ、時代を俯瞰して立っている。

映画や写真で残る記録と、自分の記憶。西村氏の創作はこれらを踏まえた上で、どこにもない理想郷を目指す。「ロマンチックの残像」と題された展覧会のテーマは、いまや失われた「夢の国・あめりか」への揶揄に満ちた愛の告白に他ならない。

奥津直道展ー破天場HATTENBAー

奥津直道による悦子画廊デビュー。奥津氏は1976年神奈川県小田原近郊で生まれ育ち、東京工芸大学芸術学部デザイン学科を卒業すると、絵の道に入った。描くのは主に勇猛でエロティックな男たち。金箔をバックに浮世絵にも似た絢爛の「男振り」を見せる。

そもそもこれらの華麗な男たちを描くために写真学科からデザイン科に転じたというから筋金入りだ。「男伊達」とか「婆娑羅」とか男が孔雀のように絢爛豪華に彩られた時代は遥か昔になってしまったが、奥津氏は独自の世界観をもってこの幻想の「男」たちを今に甦らせた。

もともと、生まれ育った地方は、足柄の金太郎伝説の地。子供から兄貴になった金太郎が、鯉と格闘していると思えば祭りめいたこれら作品の力強さも納得。また、一連の作品に通底する禁断の理想絵図としてのなまめいた風姿も、彼を特徴づける。あくまでもマッチョな筋肉が日本の古典的な絵柄を背に大暴れする。あぁ三島にみせたかったなぁ。ちょっと脛が短いのが日本人的かも、と思うが聞けば漁師をイメージしてるとのこと。

まだまだ、これから華麗に展開するであろう彼の画業に、思い切り弾けてつきぬけろとエールを送りたい。濃密なエロティズムと斬新な古典のデザインはまだまだ追求する余地がある。奥津ワールドとして世界に類のない境地を是非追い求めていってほしいと思うのみ。健闘を!

小橋川共男写真展

沖縄の海が画廊に来た!ー小橋川氏の愛情に満ちた目がとらえた沖縄・泡瀬の海を三十数点の写真作品によってご紹介する。

そもそも、今展が画廊で開催されるに至った端緒は5年前にさかのぼる。悦子画廊が沖縄の那覇で開催した「沖縄を描く日本画展」の会場に、まだ退官なさる前の今展代表・水野氏が、松谷画伯のご友人の紹介でいらしたのがご縁。漫湖水鳥センターで、渡り鳥の保護や研究をしていらっしゃる方と承知した。

ご仕事柄全国を一周半渡り暮らしたという水野氏は退官後、沖縄北部の今帰仁に住まいを定められ、悠々自適の暮らしをされている、、と思いきや、火のように熱くなって「泡瀬干潟」の危機を訴え、是非東京のみなさんにもこの事実を知ってほしいと、小橋川共男氏が記録した泡瀬の写真集を送ってきてくださった。

年に何度も沖縄を訪れながら、泡瀬の干潟に関しては何の知識もなく、また埋め立ての事実も知らなかった私が、なにかもの申すのはおこがましいが、小橋川氏の写真が捉えた泡瀬の海の豊かさは、何より雄弁にここで何が行われているかを知らせるに十分な説得力をもつものだった。

自ら、泡瀬を記録しながら訪れる人々にこの海にすむ生物を紹介する地道な活動を、小橋川氏や水野氏らこの会の方々は手弁当でやっておられるという。鳥や草花、はては蜘蛛やミジンコの生命に感動し、「人間よりえらい!」と断言する我らが堀文子先生は、切られる運命だった樹齢700年のホルトの木を救うために私財を投げ出して守ったが、人間のすぐそばにある自然をもなかなか大事にできないのが現実だ。

だが、小橋川氏は写真をもって、水野氏は行動をもってこの現実を動かそうとしておられる。泡瀬の海の美しさに感動する多くのかたたちやご縁の方達から、さらに推進するエネルギーをいただいて、泡瀬の「守り人」のお役を全うせられますよう祈るや切。

塩出周子日本画展

福井在住の日本画家・塩出周子の展覧会が初日を迎えた。まずはにぎやかにバスで駆けつけて下さった応援団の皆様と初日に合わせて開催のミルキィウェイのイベントの画像からご覧いただこう。

塩出さんは、多摩美大・堀文子教室の一期生。愛媛は新居浜のご出身ながら、ご主人の郷里である福井県に嫁がれたのちは、ここを制作の場として創画会や県展などに出品している。もちろん画家としての長いキャリアのある方だけに、地元での個展やグループ展にお忙しい。一昨年から始まった「堀教室同窓展」でも力の入った作品が印象的だった。

勉強会などで月に一度上京される機会に、銀座で個展でもという話になったことから今展の運びになった次第だが、さすが日々一点のスケッチをと心がけている方だけに話は早かった。

大作4点を含んだ十数点をわずか一年余の間に用意していらして、画廊はまさに塩出ワールド。こんなに作品が並んだのは、須田剋太展以来か。しかも色々なニュアンスの赤に彩られた作品に囲まれながら、いささかも疲れない。丹念に重ねた仕事の賜物だろう、熟成した色彩のハーモニーは実に品がよい。

画廊の明かりを消して、ろうそくで絵を見ようという、トウキョウミルキィウエイのイベントに日本美術史を学ぶクレアさんとそのお友達も来て下さった。経済を学びにきているウズベキスタンの留学生は、塩出さんの赤い色彩の奥に隠されている更紗の文様に反応した。郷土の歴史や風物が巧みに染め出された更紗が絵の一部になって、ろうそくの灯に浮かびあがる…あたかも洞窟で遺跡を発見するように。

花と更紗やバテックの文様を巧みに重ね、作品に時間の深みと厚みを与えている塩出さんの世界が、その布が生み出された土地の方に感銘を与えた、というのは偶然の出会いにしてもうれしいこと。遠くインドや南アジアから旅してきた布たちも日本に来た甲斐があったというもの。

今展では搬入も搬出も福井から駆けつけて下さった応援団のかたがたのお手を煩わせた。お陰様で大作も難なく展示することができた。伏してお礼申し上げる次第である。次回はまたどんな作品を見せてくださるか、待ってますよ、塩出さん!

瓜南直子展ー今昔物語 Part2

今展に先立ち、瓜南直子画伯より以下の文章をよせていただいた。まずそちらから。

春はふきのとうから始まった。辛煮や胡麻味噌にしたらお酒がすすむ。 土筆は鴨とすき焼きに。 嫁菜、 はるじおん、 野かんぞう、ほととぎす、うちの町の名でもある雪の下、野蕗、石蕗、たんぽぽ、虎杖、ギシギシ。さらに、野蒜にみつば、ぎぼうし、枇杷、柿の若葉にヤブガラシ、露草にいたるまで。昔からなじみの原っぱや家のまわりで、食べられる草がこんなにある。今は庭で桑の実を拾っている。気がつけば、花の絵を描いていた。 瓜南直子

珍味堂日乗にも記したが、瓜南直子画伯は野草のみならず季節の品を佳肴にする名人。絵を描くことと食べることはどこかでつながっていると見えて、気に入った材料をみつけるや、とことん追求して料理する。胡麻を煎って入念に摺るように絵具の粒子を混ぜ合わせ、そのものが本来の味を出すまで、洗い、たたき、干しを繰り返す。その様子をみてからひらめくインスピレーションが彼女の本領。今生はおろか、前世の記憶まで総動員して味付けにかかる。

ナマコを初めて食べた人類が誰かは知らないが、瓜南画伯はその末裔に違いない。木の根を堀り、薬草を探し、洞窟に線を描き、草の汁で爪を染めた一族に生まれた媛という印象は拭えない。数千年も続く一族の記憶は、今彼女の手で絵画によみがえり、その歴史を刻み続けている。

今展で二度目になる「今昔物語」は1990年の画家デビューから今までの画業を検証し、今と昔を行き来しながら絵師「瓜南直子」の生きる物語を、絵を通して辿る試みである。今展の前半では初個展の折り発表していらい陽にあたる、嬉し恥ずかしの5点から二回展、三回展、四回展までの軌跡を辿った。初めての絵が一点出来上がった喜びで、一年後の個展を予約してしまってから今に至る疾風怒濤の物語は、いずれ伝記(奇?)として刊行されるのを待つとして、悦子画廊の画家として登場と相成った2000年から現在までの作品を、後半の部ではご紹介した。

牡丹、河骨、蓮、椿、十薬など鎌倉に在住して日々目にする花々を「瓜南花卉図」として見事に描き上げた画伯。作品のなかに花を描き込むことはあっても単独の「花卉」を描くのは昨年の一点が初めて。まるで初個展時のようにその一点をてこに今展では怒濤の花卉連作となった。よほど花の精に愛されたと見えて、その一作一作は古格すら感じさせる完成度。百合と花いばらの精「いすゞ媛」「いばら媛」も登場して愛嬌を添えてくれた。「しろきほのをのたつをみる」と題された蓮など、そのほむらが月光を浴びて浮かびたち玲瓏の音が聞こえてきそうな出来映え。お見事な腕の冴えでござった。

この新たな種を得て、また今後の活躍の具合が楽しみになってきた。足下の畠を耕して花を咲かせ、若芽や実を食べ種を鳥に運ばせ、という自然のサイクルに身を添わせて、天然の子は絵を紡ぐ。はるか昔から遠い未来まで一つの道でつながっている、という「絵師・瓜南直子」という運命の子だ。しばし彼女の奏でる夢のなかでまどろむとしようか。

池田美弥子展

池田美弥子の沖縄をテーマにした個展が今日から。

数年前、沖縄の百貨店で沖縄を描く日本画展を企画したことがあった。画廊にご縁の数人の画家たちにお声をかけ、ほとんど手弁当のような展覧会だったが、気持ちよくこの雲をつかむような話に乗ってくれた一人が池田美弥子である。

以来、こつこつと取材を進め南国に通い続けてきた成果を今展で披露してくれた。主な取材は本島北部の喜如嘉。芭蕉布の材料である糸芭蕉が生い茂る地に滞在し、スケッチを重ねてきたという。住む人の気配が色濃く漂う赤瓦の家を俯瞰し、縁側や店先に島の暮らしのあれこれを想像させて楽しい絵に仕上げた。

地面の色は赤。今展で一番目につく色である。なぜ赤なのか聞いてみたところ、初めて冬の季節に沖縄を訪ねた折り、夏の強い日差しでは見えなかった土の色の印象だという。なるほど日中は光が強すぎてほとんどの色は消し飛んでしまう。冬になって幾分光が弱くなった頃、見えなかった色が出てくるというのも不思議なワザだが、沖縄ではさもありなん。

しかもこの赤を使ったことで、逆に南国のエネルギーが横溢し、誰にも真似できない池田ワールドが出現した。池田の故郷・新潟では冬は当然雪に閉ざされ、白と黒の世界になる。万物が枯れ果てる冬のさなか、沖縄の土は本来の赤さをとりもどし、白さから免れるという発見は、ひとえに池田の観察眼のたまもの。B型的乱暴力を駆使ししつつ、この「赤」のリアリティを絵にしたことは特筆すべきだろう。いきいきとした島の生命力がこの赤によって象徴され、神話的な世界をも伴った楽園の様相を描き出した、とも。

武蔵美大を卒業する頃には俯瞰する構図の絵を描いていたという池田美弥子だが、近年は学習院大学で源氏物語絵巻のゼミを聴講するなど、絵巻の空間の研究にも余念なく、ますます俯瞰の腕に磨きをかけているらしい。けっして器用とはいえない作風ながら、独自の世界を切り開く突進力は彼女の大きな力となり、今展でも思いがけない世界を展開してくれた。さらに突き抜けて、未知なる物語を見せてほしいと願ってやまない。

平野俊一展 in the garden

平野俊一展が6月7日までの会期で始まった。

in the garden と題された空間には濃密な花のかおりが漂い、丹念に抽出された花のエッセンスともいうべき色彩が目に飛び込んでくる。

二年前からぽちぽち描き始めていた花だが、ここにきて急速に深化。花々が一斉に花開くように平野俊一の秘められたパワーが解放されたと感じた。個展を毎年開催しながら、注意深く自分の進むべき水路を探ってきた彼だが、水滴が集まって大河になるように今展では「花」にひかりと水分を与えてこの10年の集大成としたように思う。

ただ花鳥画というのではない。気象という常に動くものを平面に描こうと色々な挑戦をしてきた果てに、生きているものとしての「花」が見えてきたのだ。実際、朝から刻々と花は変化し続ける。普通はその一瞬を象徴化して絵画にするが、彼は変化し続ける総体としての花を捉えたいーあたかもシャッターを開け放したまま写真をとるように。ピントを合わせない、という捉え方もあるのだ。

我々の目は、ものの形を正確にとらえるために絶えず瞳孔を収縮させているが、お年頃になるとその能力の劣化が始まる。一つの能力が失われると、不思議なもので別の能力が生まれるようで、彼の場合は「はっきり見えないほうが美しい」ということに気がついた。常に形と結びつく色が、「色」単体として立ち上がってくると幻想的なまでに不思議なオーラを発する、ということか。

ものを正確に写すことが画家の仕事だった時代が過ぎて、様々な絵画表現を試みる過激な時代に美大生だった平野にとって、50代近い自分が「花」を描くなどとは想像できなかったに違いない。だが、この10年制作に打ち込んできたことで、絵画と自分の垣根がすこしずつ取り払われて自然に身のうちのものになってきたようだ。まさに平野俊一しか描けない、平野の「花」のリアリティが今展では立ち上がって、見物衆を魅了した。

この花園では、見ようと思って頑張らなくてもいい。そこにある花の存在感を感じればいいのだ。花は十分にひかりと水を得てそこにある。頑張らない目でみると、平面に描かれている筈の絵が動きだすーその不思議さに身を委ねているうち、見えるものの裏側にある、見えないものに人は感動するのかも、と思い至った。そしてその見えないものは、見る人それぞれの心のなかにある。

平野俊一の今回の仕事は、この花園を通してその普遍のボタンを共振させたことに尽きる、と思うが如何。

松谷千夏子展ーGARDEN

松谷千夏子の展覧会が今日から。二年ぶり五度目の登場となった今展、どんなチャレンジをみせてくれるか楽しみにしていたが、その期待を裏切らず果敢に挑んできた。

ドローイングの調子を残したいと限りなく描かない絵を描いた前回と比べ、金箔という素材を使いはしたが、生の紙の素地をそのまま残して作品化した技量とセンスにまずは敬意を。昨今の日本画は重量化が著しく、凝ったマチエールをみせる仕事が多いなか、ここまで軽量化してしかも十分完成度があるというのは珍しい。いかに一本の線にリアリティをもたせるかに全神経を投入してきたかがしのばれる、というもの。

前回のDMで千夏子は文字通り千の夏を集めた女で、作品から流れる乾いた温度感が五月という季節にふさわしい、という意味のことを書いたが、まさしく「聖五月」とでも呼びたいような美しい花園を展開してくれた。

ぎりぎりまでシェイプされた人物と花々を画廊空間に配置するセンスもまた松谷千夏子ならでは。空間全部が額縁で、そのなかを彷徨いながら大きなひとみに吸いこまれそうになったり、魅せられたり。この秘密の花園は本当に魅惑にみちている。

今回のドローングはドレス部分にドライポイントの技法を駆使し、さらに切れのいい仕事ぶりだった。版画ならではのエッジの鋭さと、フリーハンドの鉛筆の線がいい具合にマッチし、全く間然するところがない。墨のたらし込みとは同じ黒でも質感が違うところが面白い。

今展の初日には、たまたまコンサートで沖縄から大城美佐子先生が上京してらして花を添えて下さった。思えば初めての個展の折り、伊江島から見た光景を描いた作品が、縁あって名護のお宅に納まり今は対岸にあるというのも不思議。今回のクレマチスも沖縄にお持ち帰りいただくこととなり感謝感謝。

またこの度の作品のモデルとなって下さったあずみちゃんもご紹介者のたっちゃんこと立野氏と一緒にご来廊。チャーミングな一輪となってくれた。画廊では月に一度、若い画家たちが中心となってデッサン会を開催しているが、松谷千夏子の尽力があってのこと。学生時代から何千枚も描き続けた、その弛まぬ努力が今開花して、今展の花園につながっていることを思う。その何千何万の線の中から、今さりげなく一本の線が、あたかも生きているように立ち上がってくるのである。

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラス

日本画とガラスのコラボ展。まずは彼らが用意したステイツメントから

「くりかえす季節の景色や記憶の重なりを描いた作品。岩絵具をガラス板に接着することで湿度のある光をもつオブジェ。それらの組み合わせによって織り成す空気感を発表します。」

柴田悦子画廊では久々二度目の登場となる日本画家・小松謙一。かれが今回コラボレーションの相手として選んだのは、多摩美大の後輩にあたる藤森京子。工芸科でガラスを専攻した気鋭の作家である。

そもそも平面作品である日本画を立たせたい、と思った小松の発想がこのユニットの始めとか。小松の作品には箔が多用されるが、その上に様々な岩絵具の層が重なるため、作品として仕上がった時にはわずかな光が箔を偲ばせるばかりだ。絵を裏側から見せたい、と思う人は多いが実際にやった人はいない。ガラス作家の藤森と出会ったことで、この発想が実現されることとなった。

今展に遡ること数回、ガラスと日本画の融合を目指して様々な試行がなされ、今展ではついに展示台やマットとして「鉄」にも挑戦。さらに魅力的な空間を作り出すこととなった。

藤森が普段制作に使うのは、硬質な工業用ガラス。それを入念にカットし、寄木細工のように構築していく。その合間に透過度が違う様々な和紙に描かれた日本画を挿み、二人のイメージに添った作品に仕上げていくのだという。絵具はガラスによって隔てられ、艶をたもったまま幾重にも重ねられ、またガラスは作品の色を閉じ込めることによって、柔らかに光を変化させる。

そこに封印されたものは記憶の断層。断片が重ねられることによって、それぞれの層が表とうらで違う顔をみせながらイメージを深めていく。

硬いものが柔らかくなり、柔らかいものが硬くなるー異質なものが出会う時稀にそれぞれの特性が変化し、生かし合う場合があるが今回の作品群はまさしくそれにあたる幸せなマリアージュだ。

この封印された記憶の断層をもって旅に出たい。色んなところで、様々な光でこのなかを覗き込んでみたい。その景色を映しこんでこれらは手の中でどんな変化を遂げるだろう。その解放された世界を見てみたいと思うのはいち私だけではないと思う。デュシャンの大ガラスをもじって、旅ガラスと洒落てみようか。

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.4

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.3

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.2

森直子展「陶に游ぶ」

7年ぶりという森直子さんの陶芸展が今日から。器だけでなく、篆刻や俳句も陶でという試みにー游ぶーと名付けた。しんにょうの「遊」とほぼ同じ意味だが、こちらの「游」には游永とか浮游とかさんずいならではの語感が。今回の仕事にはこちらの語がぴったりときたのだろう。

幅広い森さんの世界だが、陶芸の道では土ものを島田猛先生に、磁器を川崎忠夫先生について修めた本格派。大きい柄の蕪の器はたっぷりとして使い勝手がよさそうだ。色使いも品良く、食卓での出番が多いに違いないと思われる器の数々は毎回大人気という。茶道も嗜まれる方だけに、いいものを見てもいらっしゃるのだろう。絵付けの具合も心にくい。

また俳句の世界では中原道夫宗匠が主宰する「銀化」の中心メンバー・水内慶太師のもとで研鑽を積まれた。師直筆の「風呂敷に 月をつつみし 耳ふたつ 」という句を陶板にし、三歩下がった位置に自句「肩双べ 渉るポンヌフ 冬銀河」を並べた具合もよし。実家寒河江家の叔母さまとともに始めた俳句というが、打ち込んでこられた様子が思われる。

さらに陶印を彫り、押印して亡きお母様の形見の着物で表装した塩梅もまたただ人ではない。大正時代から昭和にかけて謳歌したであろう時代の名残を思わせる美しい意匠の着物である。傷んだところを外して布取りし表具されたこれらの軸は、また100年の命を得た。

「陶」という一つの素材を使って、今までご自身が打ち込んでこられた様々な世界を統合しようという試みはー「游ぶ」ーという一言にくくられ、涼しく立ちあらわれた。プロでもアマでもない、いわば「文人」のような自由な境地に遊ぶー森さんの美意識は着物の趣味にも表れ、京呉服の老舗「志ま亀」さんのご主人丹精のはんなりした型染めの着尺に、富本憲吉の陶印を描いた塩瀬の帯で出で立ってらした。陶印の柄という、珍しい帯の発想を、先代とご縁が深かった富本憲吉の印を展示した京都の美術館で得たという「志ま亀」のご主人もお見事なら、この展覧会にこの帯でと、躊躇いもなく購われた森さんも見事。

美意識というのは一朝一夕に培われるものではなく、着物ひとつのお見立てにも丁々発止のやり取りがあるときく。陶芸や俳句、茶道、篆刻など日本の文化に深く根ざした世界に遊んで来た森さんならではの「おこのみ」を展覧会を通して観させていただいた。

これを教養と呼ぶのだと思う。さらに楽しく游泳して、自由な文人魂を発揮してほしい、と願うや切。

森京子展

2002年、2005年と続けた森京子の三度目の個展が今日から。33歳の時に独立美術協会の会員に推挙され、以後着々と地歩を築いて来た森京子。変型の額から鉄のオブジェが飛び出したり、作品に色々な冒険を施してきたが、今展では身辺のものたちを軽いタッチで描いた。

画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。

画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。

大作が並ぶ団体展では、寸分の隙もない完成度の高い作品を求められるため、個展では肩の力を抜いたスケッチ風の作品を並べたいという意図をもって制作されたものたちは、森京子の普段の生活のなかから抽出された。昨年から飼い始めたというシーズー犬の「チャイ」君や、ご夫君の彫刻が並ぶ玄関の風景など、身近なモチーフを中心に0号から、100号まで怒濤の31点が並ぶ画廊の一隅には、制作のもとになった画想のメモやら、エスキースやら、作品一歩手前の鉛筆デッサンやらコピーやらが、アトリエの壁のように展示されている。

普段、アトリエから出てこない「絵になる始め」の色々な資料とともに完成図をみるという試みだが、このなかには秘蔵の写真も含まれ、これら作品の卵のどれが孵化しどれが揺籃のなかなのかを探るのも楽しい。

普通の光景と見えつつ、異次元の世界へと誘う仕掛けは変わらぬまでも、葉山での暮らしが穏やかな光に包まれたものに違いないということだけはわかる。赤褐色の鉄さびの色調から明るい緑のバリエーションに変わり、不安や孤独の影は奥へ隠された。自分らしさというオリジナリティを求めていくうちに、一番大切な生活のありかに気がついたのかもしれない。

日々変わっていく自分、その有りどころが作品に反映されていくーだから、生きている作家には目が離せない。描く方も見る方も日々が真剣勝負だと思う次第。

越畑喜代美展ー京王百貨店にて開催

四度目の春の京王百貨店シリーズ開催中の越畑喜代美。以下、この展覧会のために賜った佐藤美術館学芸員・山川望氏の文章である。

日々の呼吸

確かにその絵は呼吸をしていた。

それはとても密かにおこなわれているらしい。だから絵の前では普段より少し目を凝らして耳を澄ますといい。そうして心穏やかに絵を見ていると、いつの間にか自分の気持ちがすっと軽くなったように感じた。その絵の作者である越畑さんご本人も当然そんな心地よさ、周囲にいつも人が集まる魅力を持っている。越畑さんは希有な眼を持つ人で、普通の人なら見逃してしまいそうな日々の機微をしっかりみつけてくる。きっと慌ただしい暮らしのなかにあっても、小さな幸福感をたくさん手にすることに長けているのだろう。このことは絵の世界まで繋がっていて、世界観の構成と無関係とは思えない。小さな幸福感を契機とする作品はそのひとつひとつが大切に描かれているに違いなく、そうでなければこの幸福感のお裾分けにあずかることは難しいはずなのだ。

そんな日本画家の手がける絵には、何代にも渡って大切にされてきた骨董品のような趣がある。流行とは無縁、派手さも前面にこそ感じられないが、絵肌から感じられる独特の暖かみ、じわじわと利いてくる味わいの深さはいまだ底をみせていない。今回の展示にも期待してしまう所以だ。

また、越畑喜代美のこんな文章も是非味わってほしい。

樹々の小枝から透ける空

こっそりポケットに入れて 連れて帰りたくなるような風景

ゆっくりと変って往く雲のかたち

風に乗る旅の仕度をしている草々の種

時の順番を律儀に守る 小さな虫たち

ガラス越しに のんびり並ぶ誰かのおみやげ

どうか私も仲間に入れてほしいと 焦がれてみるが

ちっぽけな私に 誰も気づきはしないだろう。

片思いの恋文のように スケッチしたり 絵にしてみたり。

今の気持ちを描いてみる。

季節の変わり目にうきうきするのは新たな出会いの予感と 再会の歓びがあるからなんだと思う。

明日吹く風のにおいを 今日も楽しみにしている。

斉藤典子展ー光の種

二年ぶりに典子さんがトロントから帰ってきた。ベルリンからカナダのトロントに移住しておよそ10年。画家として生きていこうと決意して20年目の節目になるという。

二年ぶりに典子さんがトロントから帰ってきた。ベルリンからカナダのトロントに移住しておよそ10年。画家として生きていこうと決意して20年目の節目になるという。

昨年、典子さんはトロントの国際交流基金で「Waterscape」と題して武満徹へのオマージュ展を開催した。その期間中、グレン・グールドスタジオで録音をしていたピアニストの福間洸太朗氏と出会い、彼の収録した「武満徹ピアノ作品集」CDのカバーに典子さんの作品が使われるという、うれしいご縁を得た。武満徹という偉大な作曲家が出会わせた、絵と音楽のコラボレーションは昨秋日本で試みられたが、今後の武満シリーズの展開も楽しみなことである。

それはさて、今回驚いたのは画像では詳らかではないが、画面の絵具を凍らせて作ったマチエール。零下30度にもなるという厳冬期のトロント。その乾いて寒い気候に水分を含んだ作品をさらすことによって出来る結晶を軸に絵を仕上げた。カンバスに結晶した絵具の景色は偶然の産物だが、3年程前から試行していたとのこと。以前より雪の結晶に惹かれその不可思議な紋様を作品に出来ないかと考えていたらしい。

「精霊」と名付けられたシリーズは、雲煙のように微妙に変化し奥行きのある画面。凍った水の跡が美しいアクセントとなって陰影を与えている。また青を基調とした「frost flowers」「frost work」「ice flowers」の連作も透明度の高い美しさ。画面の随所に画家とともに旅をする「種」たちが見える。この種のようにあるいは雪のように軽やかではるかな旅を続けたいもの。

「種」は野を越え山を越え海峡を越え、昼も夜も静かに私たちの上に降る。時限装置のように時を経て開花するその命の煌めきを、典子さんは幻視している。土中とも空中ともつかぬ絵画空間に「種」を解き放ち、光の祝祭のなかで芽吹きを待つかのようだ。

画家もまた日本からドイツへ、そして何かに突き動かされるようにトロントへと住処を変え、自在にしかし真摯に「作品」という種を蒔き続けている。この旅はまだ途中だが、確実に人の心に届いてどこかで花が開いているに違いない。

今展でもご縁のかたがたが大勢来て下さり、久方ぶりのご対面となった。氷紋をベースにした典子さんの新作を前に、旅の後半へギアチェンジした画家の意欲をかいま見たのは私だけではあるまい。

イェンス・キリアン展ー西と東の共振

ドイツ・デュッセルドルフから愛妻里美さん愛嬢クラリッサちゃんとご一緒にイェンス・キリアン氏のご登場と相成った。このご家族とご縁の皆様が、待ち構え日本での初個展を祝福して下さった。

ドイツ・デュッセルドルフから愛妻里美さん愛嬢クラリッサちゃんとご一緒にイェンス・キリアン氏のご登場と相成った。このご家族とご縁の皆様が、待ち構え日本での初個展を祝福して下さった。

生まれ育ったハルーツ地方はドイツ中央部に位置し、有名なブロッケン山を擁する山地という。15世紀に遡る由来をもつ古い村の、風光明媚な場所に育ったキリアン氏が、銀座で個展を開くにいたった経緯については里美夫人の内助の功をぬきには語れない。

主に故郷の風景から受けたインスピレーションをもとに制作を続けていたキリアン氏が、夫人の里帰りの折り、奈良京都や伊勢など日本の原風景ともいうべき古都のたたずまいにおおいに刺激を受け、猛烈に創作意欲をかきたてられた事が発端。

西と東、東と西、の文化の差異は、歴史の記憶が刻み込まれた自然を前にした時、さらに大きい驚きとして彼の前に立ち上がって来たに違いない。夢中になって制作する彼の傍らで、これらの作品を日本で見てもらう機会を作りたいと夫人の内助心が発動し、語学学校の学友が悦子画廊の作家だったご縁をたどって登場。晴れて、銀座にお目見得の運びになった次第。

キリアン氏は、それぞれの土地のもつ生命力を感じるまま、ピュアな心で写し取った。ためらいなく筆が躍り、斬新な色彩となって昇華した作品たちは、今画廊に清新な空気を送り込んでくれている。

造形的にもドイツ表現主義につながると思われる骨太な骨格をもつキリアン氏は、今後も精力的に活動されるだろうが、今回に止まらず西洋と東洋をつなぎ、それぞれの場に息吹を吹き込むような制作をライフワークとして続けていただきたいと願う次第である。

先にもふれたが今展は日本でのデビューということで、ご縁の方が大応援団になって迎えてくれた。キリアン夫妻に代わって心からの感謝を申し上げたい。

ひこばえ展伴走記

蘖(ひこばえ)とは、いいグループ名をつけたもの。この二人の画伯たちはともに2007年多摩美大の日本画科を卒業した学友である。大木の根元にひそやかに芽を出し、ちゃんと花なども咲かせたりもする蘖(ひこばえ)の心意気をデビュー戦にあたる今展でも見せてくれた。

代島千鶴画伯は1983年、藤林麻美画伯は1984年生まれというから、なんと私が多摩美大を卒業した年に生まれている計算だ。しばし呆然と懐古するこの24年‥…。いやいや、気を取り直して、このういういしいお二人のデビュー戦伴走記と参ろうか。

まず学校から離れて初めて展覧会をする二人が最初に遭遇した作家が、ニューヨーク在住の彫刻家・板東優氏だった、という幸運から報告しよう。板東氏は彼女らの年頃には単身ローマに渡り、エミリオ・グレコの教室に学んだ人。ローマからニューヨークへと転進し、自らを掘り起こすように制作し続けている。次の瞬間の予測もできなければ、保証もない作家稼業のいわば先達だ。堀文子先生流にいえば、「作家という運命を生きている」人のうしろ姿を見せてもらったというのが、幸運という意味だ。

いつから、なにをもって画家になる、というのか、まだ私にもわからない。稀に表現する喜びが見る人にも伝わるような普遍性と、必然性がうまく噛み合った時、なにかオーラのようなものが作品に現れるーこれが見たい一心でこの仕事を続けているようなものだが、方程式がある訳ではないから困ったもの。

卒業時に、二人展を一年後にやろうと決心した二人の印象は記憶に新しい。真面目に取り組んできた足跡がみえるファイルだった。仕事をしながら制作した日々は、これまでの許された環境とは違い大変だったと思うが、ようやく今展で最初の一里塚。日本橋を出て、品川の宿というところか。

今回出会った色んな方の励ましや率直な意見を胸に刻んで、次の一歩にとりかかる、長い旅路の始まりだ。画家道中双六のどこまで伴走できるか、なにこちらも画商道中双六の半ばにすぎないから、いきつ戻りつのなかでの供歩きだが。

ひこばえ嬢たちののこれからの人生に、こころよりのエールを!体力つけてまたかかってらっしゃい!

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20