15周年の記念にあたり、旧知の本江邦夫氏から以下の原稿をいただいた。

≪銀座の画廊めぐりで疲れ果て、柴田悦子画廊に立ち寄るとき、砂漠でオアシスに出くわした気分になるのは私だけではあるまい。分け隔てなく満ち溢れる歓待の心。ここには他者が存在しない。人と人との親密な一体感に包まれた場所、いやまさに「場」があって、藝術作品は初めて自らの深さと豊かさを見出す。不思議なのは、かけがえのない場の主人たるべき人にほとんどその自覚がなく、すべてを達観した、どこか彼方を見遣る気配のあることだ。柴田悦子が「場の芸術」俳句をよくし、遠見の俳号をもつことと、おそらくこれは無縁ではあるまい。―本江邦夫(多摩美術大学教授)≫

明日をもしれぬ命と、その存亡を心配された画廊も はや15年。

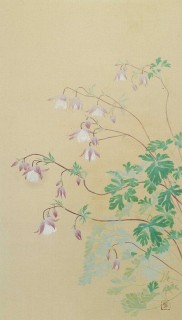

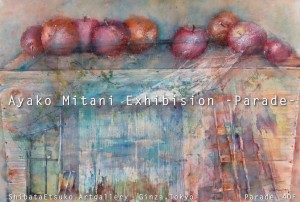

このわがままを通すために、いろんな方のお力をお借りした。まず支えてくれた画家たちと、コレクターのみなさま、友人たちに心からお礼を申し上げる。 画廊の立ち上げの時にはまだ30代なかばだった画家たちは50代を迎えた。また今新人として押している画家たちはそのころ小・中学生だったことを思うと感慨深いものがある。 ともあれご縁あって、柴田悦子と仕事をともにしてくれた画家たちの作品を画廊中に飾って、今までの展覧会を回顧してみたいと思った。 それぞれの画家の個性を一枚の絵として画廊の空間に配置してみるー時代もキャリアも別々の画家たちの作品がもたらすハーモニーは格別だった。

15年という節目にたった一里塚は、今までの道筋が誤っていなかったことを示してくれたと思う。次の一里はこの先に続いていると教えてくれる展覧会だった。 手前勝手なことだが、10日間余 心から愛する作品たちとともに過ごせたことを感謝をこめてご報告させていただく。