満開の八重桜のもと、平野俊一の花シリーズin the gardenが始まった。足下に広がる野の花を描くようになってからかれこれ4年はたつだろうか。今展、紛れもなく「Hiranoの花」といえる世界になっていることにあらためて気付いた。

2002年、当画廊での初個展。以後ほぼ毎年その歩みに同道してきた。平行して開催するグループLABO展では、毎年果敢に違う画風に挑んできた平野だが、「花」シリーズは意識して歩をとどめ、集中して描いて来た。昨年あたりから焦点をぼかした印象の花を「ゆらゆら」と描きはじめる。

この作風を「目の括約筋が頑張らなくてもいい」と評した人がいたが、まさしく滲んでいく色がやさしく目にひろがる。

仕事でミリ単位の細かい作業を重ねる平野が、ある時目を上げると別の景色が広がっていたのだという。老眼というお年頃になっていたのだ。その目に映る花々の美しさ。細部の見えない、純然とした色の塊として「花」を認識した時が、平野の「花」とのファーストコンタクトだった。

以前から、雨や雲、空といった気象の変化ーあえていえば「時間」を描いてきた平野。刻々と変化する気象を肌で感じ、その行方に目をこらすことで心の揺れと共振させてきた。

一秒とて同じ時間はない、が絵を描くという行為はその流れ行く時を切り取り「永遠」に孵化させる力をもつもの。

変わっていきたい平野が「花」のもとにしばし留まろうと思ったのは、美しい色の塊として見た花に「一秒」と「永遠」と同時に感じたからではないだろうか。

風にゆらぎ、刻々と開花し散るという営為を一枚の絵に留める、というのは至難なことではあるが、お年頃の目は細かいところがよく見えないため、大局がつかめるという利点がある。

今展での平野の筆は目の代わりになって、一枚の絵の中に複数の見え方を同居させた。よく見えたり見えなかったり、近づいたり遠ざかったりする視点が混在する不思議な画面だ。「花」そのものというより、「花のある空間と時間」ということなのだろう。-in the garden-とはいいえて妙である。

またしても不肖柴田は、この秘密の花園に踏み込んだあげく迷って出られなくなってしまった。時間と空間が奇妙に入り組んだ「花」たちの間を彷徨う黄金週間となりそうだ。どうか探さないでね。

三笑展ー橋本龍美・野崎丑之介・牛嶋毅

三笑展ー橋本龍美先生の命名による本展は、先生に私淑する野崎丑之助と牛嶋毅の願いが結実して実現した。古来画題となってきた中国の故事「虎渓三笑」は雪舟や曾我蕭白の筆で知られるが、次に簡単にその略意を記す。

東晋の僧、慧遠は廬山に隠棲し俗界禁足して30年山を出なかった。訪ねて来た客人を見送るときも、山の下にある虎渓の橋を越えることがなかった。ところが、ある日友人の陶淵明と陸修静を送っていって、道中話が弾み気がつくと虎渓の橋を渡ってしまっていた。そこで三人は大笑いした。

それぞれ仏教、儒教、道教の象徴的な人物として、これらが融合する唐以降に三位一体を示すものとして流布したということだ。

この故事をふまえ三人展の名とした橋本先生の含蓄は、見事に三人の関係まで示唆していて、これにうなったのは私だけではあるまい。「三笑」は自由ということである。立場を越え、年齢を越え、集う仲間が計らいなく笑い合う。そういう場に立とう、と先生は後輩画家をいざなう。

このいざないに、野崎丑之助は大島紬の生地に五不動を描き、牛嶋毅は曾我蕭白から画想を得て、板絵に挑戦した。いずれも創画会では発表していない新たな取り組みである。大胆にして不敵しかも細心ー先生の画風から大いに刺激を受けて描いた作品だった。

1927年生まれ今年齢81歳の橋本龍美先生は、新潟は加茂出身。新制作日本画部から出品。創画会の創立メンバーでもある。古典や習俗に取材した摩訶不思議な世界を奏でる画家として、唯一無二の境地にいる方なので、俗世間と交渉は絶っているとばかり思っていたところ、その先生に虎渓の橋を渡らせたのが、くだんのお二人なのである。画像は呵々大笑の証しーことのほかお優しい気骨の方であつた。

その先生が出品して下さった、国芳の「壇ノ浦」模写が素晴らしいかった。模写といえば、本画の勢いがどうしても削がれてしまうものだが、先生の取り組みは本物を凌駕するパワーを絵に与えていた。一線一描に魂を込めて描いたに違いない、と思わせる力作だった。

このような仕事を、懐中に呑んでの制作である。後輩たちに指し示す道は、笑いながらも厳しい。しかしそれに適う人材と見込んでの「三笑」展だったに違いない。どうか、来年も虎渓の橋を笑いながら渡って下さいますようにと願うや切。

中川雅登展

中川雅登日本画展が今日から。

1968年 愛知県豊橋に生まれ 1987年愛知県立芸大美術学部日本画科に入学し、92年に同学部中退。その後も愛知芸大模写「法隆寺金堂飛天」「西大寺十二天像」に従事する。2004年から名古屋で個展やグループ展で作品を発表しはじめ、東京では今展が栄えあるデビュー戦に。

画像でご覧の通り繊細極まりない画風。300鉢もの草花を自ら育ててスケッチしたものを下敷きに16点を描いた。今回はご近所の西邑画廊さんでこのスケッチも同時に発表、二会場で本画とスケッチ双方の魅力を披露した。

ご本人のもともとの気質と模写で鍛えた技術があいまって、今時珍しいような正統的花卉図ではあるが、モチーフとしているクリスマスローズはようやく近年日本でも知られてきたキンポウゲ科の花。そのモダンな容姿が古典的な描法で描かれているところが今展の見どころであろう。

丹念に平刷毛で塗られた空間にデリケートに置かれた岩絵具。息をつめて筆を置いている様子が偲ばれる。このような仕事に大作は過酷だ。50号の花菖蒲もどのくらいの期間を費やしたのか、想像を絶する。だが伴清一郎氏の作品を見て小品でも密度があれば大きさは関係ない、と感得。以来、小品にも心血を注ぐようになったという。

その甲斐あってどの作品にも匂うような品格がある。この品にさらに力強さが加われば、いずれ花卉図の世界の継承者のして世にしられるのは間違いない。一枚の葉、一枚の花弁のなかの神秘に分け入って、その美を余すところなく表現することに夢中で、俗から背を向けているように見える氏ではあるが年齢わずか40余歳。まだ仙人になるには若いお年頃。豪腕で描く細微な世界がこれからどう進化していくか、楽しみにしていようと思う。

竹内淳子展

「チベット絵日記」<> 竹内淳子の二年ぶり四度目の個展が今日から。

九州は小倉生まれの玄海育ち、由緒ある名刹の末娘が京都のある宗門の大学の文学部に入学したところからこの物語は始まる。

正しいお嬢様の進む道まっしぐらに国文を勉強していた彼女の目に飛び込んで来たのが、京都に数多い美術館の絵だった。本を繙くより、絵を見ている時間の方が多くなって来た頃、日本画を描いてみたいと専門学校に飛び込んだのだという。京都の凄いところはそこに日展の村居正之先生や畠中光享先生がいたことだ。結局、卒業の頃に先生方がお父様の方丈を説得して下さり、京都造形大の前身、京都芸術短大に入学、上記の先生や竹内浩一先生の指導を受けることと相成った。

一見、国文に日本画は正しいお嬢様の道のように見えるが(柴田もほとんど同じコース)、実はこれがけもの道の始まり。1988年二十代も後半にさしかかっていよいよ卒業するという頃、たまたま行った上海で異様なオーラを発散しているチベット人を見かけて衝撃を受ける。これもお嬢様の常ながら、欲しいものにはまっしぐらーこの衝撃の訳を究明すべくただちにチベットに向かう。以後20年、のべ一年余をかけてチベット各地の道なき道を踏破する。

言葉もわからず一人の手探りで始まったチベット彷徨も、今では「地球の歩き方」に紹介されるようなチベット通になった。道ばたに座り込んで描いたチベットの子供達や,老人のスケッチも数えきれない。高山病でふらふらになりながら休憩の時にはロバを描く。体全体でチベットを感じて来た歳月だった。

故郷や京都で描きためた作品を発表し始めた頃、出会った骨董店「昔人形・青山」のK一さんに一目惚れ。かなりの年の差を強引に押し切りめでたく結婚、いまや愛猫二代目クッキーをしたがえ押しも押されぬ「時代屋の女房」だ。

ところが、東京進出を企て畠中先生から紹介された先が、この柴田悦子画廊。お嬢様のうえをいくお嬢様の画廊だったものだから、けもの道にさらに拍車がかかった。真綿でくるんで大事にされた初回のあと、同じつもりで来たらいきなり画廊主はニューヨークへ。後を任された小黒氏妻・早苗ちゃんとともに泣く泣くお留守番の悲哀を味わうことに。獅子は我が子を谷底へ突き落とす作戦は効を奏し、画廊主が帰国する頃には二人手を取り合って「柴田さんがいなくても平気!」と宣ったもの。

それはさて、そんなこんなで京都での個展をなかに挟むので隔年になる個展だから都合八年になる付き合いだが、毎回極彩色の残像を置き土産としてくれる。他の誰でもない竹内淳子の色彩の残像は強烈だ。あか抜けない、といってもいいような土臭さを内包してどうだ!とばかりに光り輝く。晦渋とか枯淡という言葉の対極にこの徹底した肯定の世界はある。生き物としてのパワー、、この異様にも見える強さは疑うことを知らない、その必要のない世界が持つものだ。

神々の山、神々の民ーー上海でそれらに引かれるように出会ってしまった竹内淳子だが、その物語の序章に最初のエンカウンターが隠されている。それは先代ご住職の蔵書が納められた書庫で遊んでいた彼女が見つけた「大蔵経」。その背表紙の字をみるとワクワクしたという。もちろん中身を読んだ訳ではないが、大切な事が書かれたものという印象を深くもって、以降「蔵」の字をみると反応したらしい。チベットは漢字で書くと「西蔵」。やはり縁としかいいようのないものがここにある。

今展に先だって、ご実家の寺の襖絵を描く機会を得た画伯は、長い旅を経て「蔵」の出発点に戻り「迦陵頻伽かりょうびんが」という仏の声を形容するともいわれる伝説上の鳥を描いた。絢爛豪華な作品を襖にして納めてみると、寺の内陣の陰影に富んだ光線によって、刻々と金箔のニュアンスが変わりさらに美しく荘厳されるのを目の当たりにしたという。

作品が画家の手を離れて、光や時間によって様相を変えていくーこのダイナミズムは作家のエゴをはるかにこえる。あとは祈るのみだ。

今展ではその仕事をふまえ、「チベット絵日記」と題して大作三点を含む十三点をご紹介。とくに奉納作品と同サイズの大きさに描いた「西のロバ」が収穫だった。ロバの巧まざる存在感と過不足ない装飾が一つの境地を示していたと思う。いつまでも見飽きない、もっと見ていたいと思わせる「魅力」に満ちた作品だ。誤解を恐れずにいえば、なんでもないもの。それが他の要素を呼び寄せるー内陣の光のように。

さて、そろそろこのロバの休憩時間も終わったようだ。青山の旦那が手早く天幕をたたんでいる。竹内淳子のキャラバンは次の露営地を目指して早くも出発進行!私も「竹内淳子物語・我田引水ダイジェスト版の巻」を巻き了えるとするか。

佛淵静子日本画展

昨年に引き続き、二回目となる佛淵静子の個展が始まった。

「ほとけぶち」という珍しい姓は鹿児島出身の父方のものとのことだが、本人は1974年に東京で生まれた。’98年に多摩美術大学美術学部日本画専攻卒業、’00年に同大学院の修士課程絵画専攻を修了すると翌’01年には初個展。以後、個展グループ展他公募展にも積極的に出品し、旺盛に制作をしている。この一月には日動画廊・昭和会展招待になるなど、ジャンルを超えた活躍が目覚ましい。

当画廊とのご縁は’07年の日本画四人展「plus#1」展から。翌’08年の個展では黒のドレスの四連作で月の満ち欠けを表現した作品が記憶に新しい。

今年はどんな挑戦をしたか?

まずDMの作品から驚かされた。ナースが奇妙なポーズをとっている。しかも紙の地にはほとんど彩色が施されず、わずかな描写でなりたっている作品だ。今展のナース連作6点のなかで、一番省略がきいて線が目立つ。しかも15号というサイズに全身を入れて無理のない作品に仕上がった。鉄線描というか、抑制の効いた的確な線にわずかに加えられた衣装の白と手先の朱が、イラストでもなく漫画でもない日本画独特の存在感を現して際立つ。

先に驚いたと書いたが、ナースの衣装や奇抜なポーズもさることながら、昨年の墨のたらし込みによる黒のドレスシリーズの時には物足りなく感じた「空間」が出来ていたことへの驚きが一番強かった。何も描いていない生の紙に奥行きと広がりがあるのである。いかに描くべき対象と真摯に向き合ったかがわかるというもの。

昨年入院した彼女はテキパキ働く看護士の動きの美しさに改めて気付かされるという経験をした。「制服」というものが持つ機能は、それを身につける人間の個性を抑制するが、抑制することによって際立つのが個性。今回はその象徴としての「ナース服」とモダンダンサーの奔放でキュートな動きを組み合わせることで、そこにわずかに生まれる違和感という衝撃を絵にしたのだ。

「ナース服」という、ある種エロティックな幻想を呼びやすいものに敢えて挑戦した彼女の描きたかったのは、システィマテックで清潔なエッセンス。一本の線が緩んでいたら、この清潔さは容易くエロティックなほうに傾くだろう。その危うい橋を佛淵は真剣に渡り切った。

また前回の黒のドレスに対しての白ということでいうと、和紙の白に白を描くのは更に難しい挑戦だったはず。描写をどこまでするか、削る作業は自分の技量との勝負になる。6作並べてみるとその葛藤の過程がつぶさに見えるようだ。作品として成り立つぎりぎりを攻める、、。迷いも魅力だが、引ける線は一本。そのスリリングな緊張感が生み出した今回の「空間」だったように思える。

かくも魅力的な「空間」と「線」だが、さらに負荷をかけて描かない超美技を身につけてほしい。世の中に細密緻密の名人は多いが、その密度が一本の線に集約されていたら、どんな凄いことか。

私の要らぬ夢想は別として、今展会期中に美術倶楽部で開催された「アートフェア」中に出品されていた安田靫彦画伯の白描画をみて、佛淵の仕事が先人の掘り起こした軌跡に繋がる可能性をみる思いがしたことを記しておこう。

もちろん自身の嗅覚を信じて行くことに尽きるが、猛虎の内面を合わせ持ちながら抑制の美学を良しとする彼女が次に向かう先がどこなのか、楽しみに待たれることだ。 昨年に引き続き、二回目となる佛淵静子の個展が始まった。

「ほとけぶち」という珍しい姓は鹿児島出身の父方のものとのことだが、本人は1974年に東京で生まれた。’98年に多摩美術大学美術学部日本画専攻卒業、’00年に同大学院の修士課程絵画専攻を修了すると翌’01年には初個展。以後、個展グループ展他公募展にも積極的に出品し、旺盛に制作をしている。この一月には日動画廊・昭和会展招待になるなど、ジャンルを超えた活躍が目覚ましい。

当画廊とのご縁は’07年の日本画四人展「plus#1」展から。翌’08年の個展では黒のドレスの四連作で月の満ち欠けを表現した作品が記憶に新しい。

今年はどんな挑戦をしたか?

まずDMの作品から驚かされた。ナースが奇妙なポーズをとっている。しかも紙の地にはほとんど彩色が施されず、わずかな描写でなりたっている作品だ。今展のナース連作6点のなかで、一番省略がきいて線が目立つ。しかも15号というサイズに全身を入れて無理のない作品に仕上がった。鉄線描というか、抑制の効いた的確な線にわずかに加えられた衣装の白と手先の朱が、イラストでもなく漫画でもない日本画独特の存在感を現して際立つ。

先に驚いたと書いたが、ナースの衣装や奇抜なポーズもさることながら、昨年の墨のたらし込みによる黒のドレスシリーズの時には物足りなく感じた「空間」が出来ていたことへの驚きが一番強かった。何も描いていない生の紙に奥行きと広がりがあるのである。いかに描くべき対象と真摯に向き合ったかがわかるというもの。

昨年入院した彼女はテキパキ働く看護士の動きの美しさに改めて気付かされるという経験をした。「制服」というものが持つ機能は、それを身につける人間の個性を抑制するが、抑制することによって際立つのが個性。今回はその象徴としての「ナース服」とモダンダンサーの奔放でキュートな動きを組み合わせることで、そこにわずかに生まれる違和感という衝撃を絵にしたのだ。

「ナース服」という、ある種エロティックな幻想を呼びやすいものに敢えて挑戦した彼女の描きたかったのは、システィマテックで清潔なエッセンス。一本の線が緩んでいたら、この清潔さは容易くエロティックなほうに傾くだろう。その危うい橋を佛淵は真剣に渡り切った。

また前回の黒のドレスに対しての白ということでいうと、和紙の白に白を描くのは更に難しい挑戦だったはず。描写をどこまでするか、削る作業は自分の技量との勝負になる。6作並べてみるとその葛藤の過程がつぶさに見えるようだ。作品として成り立つぎりぎりを攻める、、。迷いも魅力だが、引ける線は一本。そのスリリングな緊張感が生み出した今回の「空間」だったように思える。

かくも魅力的な「空間」と「線」だが、さらに負荷をかけて描かない超美技を身につけてほしい。世の中に細密緻密の名人は多いが、その密度が一本の線に集約されていたら、どんな凄いことか。

私の要らぬ夢想は別として、今展会期中に美術倶楽部で開催された「アートフェア」中に出品されていた安田靫彦画伯の白描画をみて、佛淵の仕事が先人の掘り起こした軌跡に繋がる可能性をみる思いがしたことを記しておこう。

もちろん自身の嗅覚を信じて行くことに尽きるが、猛虎の内面を合わせ持ちながら抑制の美学を良しとする彼女が次に向かう先がどこなのか、楽しみに待たれることだ。

男の墨・女の墨展

Gender series と銘打っての初回、「男の墨・女の墨」展を開催した。そもそも「墨」を使う画家が多いなかに、男と女で墨に対する姿勢が違うと感じたことが始まりだった。当画廊の扱い画家たちで、一度その比較が出来ないかと声をかけてみた。

Genderとは簡単にいえば社会的な意味での性差をいう。ここでは「墨」という書画にとってなくてはならない素材を対象に「男の墨」と「女の墨」と違いをみてもらった。

十数人の作品が並ぶため、男性作品の壁は黒くした。そのためもあろうが作品たちは厳しく緊張感に満ちたものに思われ、一方女性作家たちの作品はとらわれのない自由なものと感じられたことだった。

もともと中国の書画に影響を受けた日本の「墨」作品は長い時間の間に独自の発展と遂げて来た。唐渡りのものを取り込み手本としながら、宗教や文学、思想と軌を一にして進化し、固有の美意識を披瀝するものとして一段格の高い扱いを受けてきたように思う。

一枚の書画に世界観、宇宙観が込められている、というのは勿論理想とするところだが、汲み取るべき美意識は描き手や時代とともにその衣を変える。 維新以降、また戦後以降の前衛の試みはほとんど男性画家たちの仕事である。「墨」もどちらかといえば男の嗜み。

ところが、今や歴史に例のないほど女性画家たちが活躍している時代だ。「をとこのすなる」墨絵だって、ほとんどタブーを考えることなく果敢に挑戦。世界観を考える前に、描きたいものを描きたい、という欲求に従って使っている。下手も承知のコンコンチキ…といえば少し大げさだが、墨という大きな素材を自分の作品に必要な一つの材料として見ている、というところか。

一方、これまでの歴史を背負う男性画家はそうはいかない。入念に腕を磨いたうえ作品に世界観を構築していく。また世間の目も厳しい。へなちょこな墨を描いたら笑われるのである。力が入らない筈はない。

このような社会的な違いと使い方の差はあるけれど、「墨」は画家を魅了してやまない。また今回の作品はどれも私が心のなかで「名品」と名付けている品々。敢えていうまでもないがそれぞれの画家が、「墨」と格闘してできた作品たちである。それぞれの性差のなかに、自分しか描けないものを描きたいと念じた画家の自画像と思って展示させていただいた。

画家それぞれの「墨」を出会わせる機会は、団体展でもない限りなかなかないもの。「墨」という共通項のもとに年齢や性別を超えた研鑽の場があればと思い、今展を立ち上げた次第である。

板東里佳展ーShadow of Color

四日前まで摺っていたというほかほかの新作を抱えて二年ぶりに板東里佳が帰ってきた。版画家・板東里佳とのご縁は2000年の個展-Streams of New York-に遡る。以来、二年に一度のペースで発表を続け今展で五回、早いもので十年に及ぶ道中となった。

板東里佳は1961年東京に生まれ、1984年に渡米するとニューヨーク・アカデミー・オブ・アートで1990年まで彫刻を学び、その後2000年までアート・ステューデント・リーグ・オブ・ニューヨークでリトグラフのコースをとっている。

在学中の1999年にJames R.and Ann S.Marsh・メモリアル・バーチェイス・プライズ ハンタードン美術館で賞を受けたのをはじめ、意欲的にコンクールやグループ展に出品して受賞。2000年からはいよいよ日本とニューヨークで個展を開催し始める。

それ以降の目覚ましい精進ぶりはあえてここに書くまでもないが、作品世界の深まりとそれを支える高い技術力として結実し、緊密で浄化された世界へと私たちを誘う道標となったのである。

私が見た作品の、最初はメイソン・ジャーシリーズだった。彼女がいつもいる台所からみた窓際の光景。そこにさりげなく置かれた保存用のレトロな瓶。その瓶に映り込むブルックリンの光景は、透明な光に満たされた美しい断片だった。清潔で、だからこそ少し孤独な陰影を感じたことも。

次に見せてくれたのは、その窓を開けて下を見下ろしている構図だった。雪解けの道に車が付けた轍。その無作為な抽象の面白さを丹念に構成した作品や、白をいかに美しく見せるかに心を砕いた雪景色などの一連の風景シリーズである。

また次には外に飛び出し満開の桜を描いた。桜のあでやかなピンクの隙間から無窮の空。これ以上ないというきりりと粋な桜花ー取材したブルックリンと北海道の桜はともに大輪で見事な姿だったという。

友人の句に「雲を透き 花を透かして 降るひかり」というのがあるが、次に里佳さんが向かった先は光に一番近い雲。雲のドラマもまた見飽きないものの一つだが、「天使の階段」と英語で言われるところの、雲間の光に挑戦。雲を透かして光が織り成す一瞬のショーを白と黒で見事に表現した。

前回はその光が地上に届いて地面に陰影を与える「木漏れ日」がテーマ。風のそよぎとともに一時も同じ姿を留めない揺れ動く形象を、ごく薄の手漉き和紙「阿波紙」に託して刷った。紙を洗濯ピンでつなぎ壁に添わせた展示とともに印象深い。

こうした軌跡を経て、今回のテーマである「Shadow of Color」に至るわけだが、「光」を描くために木の「影」を丹念に描くという発想は、どこか東洋画の思想を思わせる。地面に揺れる木漏れ日から木の幹へ焦点は変わり、光が作ったシルエットとして樹々が表す情景をこれ以上ない位ほど緻密にとらえている。

このように繊細にものごとを感じる人の常として、画面の隅々まで神経が行き届くよう仕上げるものだが、今展で私が感じた大きな発見は「余白」である。リトグラフの黒を白の幅をメゾチントの幅まで広げたいと技術に磨きをかけて来た板東里佳の仕事は、黒のニュアンスを広げるとともに、「何もない」とおもわせる「余白」の白にたどり着いた。

手を抜いている訳ではなく、計算されつくした白の空間。白が空間として成立するためには、黒がよほど描けてなくてはならない。今展の制作を通して、そのためのあらゆる努力をした姿が偲ばれる。

“Simple Gift”Pin Oak と名付けられた4連作ではこの「余白」が見事に生かされ、光が自在に樹々と戯れ、様々なムーブメントを作り出しているさまが見事に描かれている。鉛筆の風合いが出るように、インクの調整に気を配り、色の深度まで計算して版まで変え、しかもその努力の跡がみじんも作品にとどまっていない。これは凄いことだ。

最初、なにげなく見えたものが時を追う毎に深みを増して、色んな姿を見せはじめるー一週間、この作品たちとともに過ごした私の実感である。これら今展の作品たちは「生き物」のように見る人の心を巻き込んで動き出すだろう。傑出した作品と思う所以である。

松崎和実展ー箔画Ⅱー

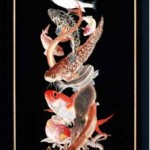

松崎和実の箔画による展覧会が始まった。松崎は1969年宮崎県生まれ。96年に上京し、墨を使った画家集団ISAM(International Sumi Art Movement)に参加、墨を使った実験的な作品に挑んでいく。数々のグループ展や国際展を経て、2004年に初個展。その後、薄美濃紙の上の箔に描き、切り抜いたものをアクリルの板に挟んで額装するという離れ業を編み出し「魚類」をテーマにユニークな制作を続けている。

二人展も含めると二年ぶり三回目になる今展でもその驚くべき超絶のワザで圧倒し、彼の描く魚たちのリアリティはご見物衆の目から鱗を取り払ってうならせている。

もともと墨のつけたてを修業した腕があるうえに、魚たちに対する突き詰め方が尋常ではない。いかに生き生きと自分が感じた魚を描くか、を追求したあげく描いた魚を紙から切り離すという、普通思いつかないような発想を得たという。浮かび上がらせて光を当てると額の底に魚影ができるーこの影が絵に描いた魚にさらなるリアリティを与え、美しさを添える。

この技法に「箔画」と名付け、二年の歳月を費やした一対の大作が今展の収穫。春夏と秋冬の旬の魚たちを螺旋状に描いた「魚の柱」はその描写の細密さと形状のシュールさが相まって見事な海の物語となっている。

もともと江戸時代のある藩の魚類図譜から啓蒙されたという魚作品だが、すでに図鑑のレベルをはるかに超え魚類の神話とも言うべき世界を紡ぎ出しつつあるように思う。

この没頭が生み出す狂気のような力はタブーを恐れない。江戸期の若冲にしても狩野派全盛の時分にあっては異端の謗りを受けていたというではないか。誰も見た事がない世界を描きたいという野望は自分自身さえそれがどこから来ているのかわからないものだろう。

松崎の目指している先がどこであれ、自分が静かに熱狂しまた回りもその熱を共有できるような世界であることは間違いない。そのメッセージを発信するのに絵筆という得物を見つけ、自在に発想していく勇気と追い求める根気をもつ彼が、私たちをどこまで連れていつてくれるかーーこの「海の神話」に魅せられた私の期待はいよいよ増すばかりである。

画廊コレクション展

今年は画廊開廊から13年目の春。正確にいうと4月開廊なので12年と9ヶ月になる。四百回にはちょっと欠けるが、まぁよく走ってこれたもの。しかもこのご時勢にだ。

自画自賛にはまだ早いとしても、ひとえに画家たちの魅力と、応援団があればこその自走。今回は普段振り返れない道のりを、作品とともに一部ご紹介した。特に去年の個展時に力作ゆえ間に合わなかった瓜南直子の大作と、伴清一郎の作品を並べて展示することができたのは、ちょっとうれしい。

これまでお付合いした全画家の作品を並べることができたらもっとうれしかろうと思うのだが、いかんせん壁面がたりない。いずれ15周年の節目にでも大きく振り返って見ることとしよう。まだまだ先の長い道のり。

今展のプチコレクションでは、やはり十年単位の時間の経過を感じた。画家が第一線で頑張り、作品を残し続けていると画風の厚みとなって風格となる。いい仕事は時間が経過してさらによくなる、という事を再認識させていただいた。

いずれ時の審判がそれぞれの作品に下されるにせよ、今行くこの道が間違っていないと改めて勇気をもらった展覧会だった。さぁ、また頑張ろうっと。

第三回堀文子教室同窓展

多摩美大・堀クラスの同窓有志による第三回展が始まった。今展のために体調万全の構えでおこし下さった堀文子先生をお迎えし、会場はひときわ華やいだ。

堀文子先生が多摩美大にこられた53歳当時初めて受け持たれた学生たちもはや当時の先生のお年を超して久しい。退任なさる最後の二年を教わったという五期目の青山・加藤・新恵三名を今回は加えて20年にわたる堀教室の全学年が揃って顔を合わせ、一点一点を先生に講評して頂く貴重な機会を得た。

卒業後はそれぞれ様々な人生を送ってきたなか、画家を職業としている人もいれば、この展覧会に出すために年に一度制作する人もいる。その一人一人の人生と出会うかのように問いかけ感想を述べられるのは大変なことと思われるが、先生はほぼ一時間立ったままで語り続けた。

絵は正直に内面をあらわすとかいうが、先生の直感は絵を通して目の前の人の心の有り様や迷いを一瞬にして見分けるようで、皆一言一言を胸に刻み付けるように聞いている。

絵は教えられるものではない、と常々明言されている先生のことだから、ここをこうしなさいという事はおっしゃらないけれど、その人が何をどう表現したかったのか深く切り込んで胸にすとんと落ちる一言を下さった。

制作上の野心はともかく、媚びたもの品のないものに対する潔癖さは当時から一貫して厳しく、学生当時からこの美意識だけは叩き込まれたような気がする。この道をすすめばお金とか権力とは縁がなくなるから、皆様にはお気の毒だけれどもこの道しかありません。と言い切る先生の美意識の片鱗を同窓の面々はそれぞれに分ちもって、今展で合わせてみているのではないかとも思う。

90歳になる今も月二回の連載の締め切りに追われ、日々のアトリエの明け暮れもお忙しいとお聞きするなか初日に立ち会って下さったのはなににも替え難い喜びだった。

年々歳々ー明治はおろか昭和も遠くなりにけりだが、大正から昭和平成を絵筆一本で生き抜き洋の東西をまたぎ70代からイタリア移住、80代にはエベレストと獅子奮迅の活躍をしてこられた先生の透徹したエネルギーを受けて、同窓の面々も奮起したに違いない。さらにここから次代へ大事なものが引き継がれますように。

あけましておめでとうございます。

小番今袴・曽根光明(深雪)二人展

今年最後の展覧会となる今展、銀座初登場の二人をお迎えした。「聖夜の樹々たち Trees at Holy Night」と題された展覧会はまさしくクリスマスの渦中の銀座で、聖歌とともに幕を開けた。

まず二人の名前の読み方からご紹介しよう。小番今袴さんは「こつがい・きょうこ」と読む。曽根光明さんは「そね・こうみょう」である。小番さんは本名だが曽根さんの名は雅号。本名は深雪という。ここでは簡単に小番さん、曽根さんと呼ばせていただくこととしよう。二人の出会いは曽根さんのご友人が小番さんの作品を求めたことから始まった。この作品を見て天啓を感じた曽根さん、即座に山梨に住む小番さんのところに車を走らせ意気投合したとのこと。

お二人の画歴もまたそれぞれで、小番さんは中央大学の法科出身。薬草の研究者だったお祖父さまの薫陶を受け、薬草やアロマのセラピストとして活躍するうち、夢でみる光景を身近にある木の葉やパステルで表現するようになったという。治癒アートinパリやカンヌ国際展などでの受賞をきっかけに本格的な創作活動をはじめ曽根さんと出会う訳だが、一方の曽根さんは多摩美術大学日本画科出身。加山クラスで安住さんと同級のご縁で悦子画廊に。卒業後は教員として長くキャリアを積まれているうち絵筆を持つ機会も少なくなっていたところ、小番さんに出会って画家魂がふつふつと沸きあがってきたらしい。

そんな二人の共通項はセラピーと絵画のエンカウンターというところか。遠くウィリアム・ブレイクが魂と芸術の融合を夢想したように、何か不思議な力が働いてセラピストとしての二人を絵の世界に引き寄せた。

聖夜の樹々に宿る妖精や、山野の葉の群れから覗く天空など詩情ある世界が、訥々と、しかし情熱的に描かれていて、まさにクリスマスの贈り物のようだ。そして銀座での展覧会を決意したお二人にとっては、この会期こそが天からの贈り物だったに違いない。勇気を振り絞って発表することの意味をそれぞれに感じ取っていらしたようにお見受けした。

そのお二人の第一歩を祝福してご家族はじめいろんな方が画廊に集まって下さった。築地の社長からも七面鳥の丸薬が届き、夢のような聖夜となったことをご報告しよう。七面鳥はぱさぱさして美味しくないという観念を覆す味だった。重ねていうが七面鳥はうまい!来られなかった方にせめて画像でその一端を。

さて、今年も残りあとわずか。走馬灯のようにめぐる今年の展覧会たちよ。一展一展に真摯であったか、走り抜けてきた身に反省のいとまはなかったが、せめてあと数日去年今年の感興を胸に佇んでみるとするか。お付合いいただいたご見物衆に、心からの謝意を。来年もまたよろしくお願いいたします。

山田りえ展ー11度目の個展

画廊最多登場の一人・山田りえの11度目の個展が始まった。昨年秋に腰を痛めて一ヶ月余の入院を余儀なくされた山田りえだったが、見事苦難を乗り越え、奇跡の復活とあいなった。この11年を振り返れば様々な事が思い浮かぶ。しかしどんな時でも絵筆は捨てなかった。逆にそれをバネに絵に打ち込んできた、ともいえる。

この力がどこから出てくるものなのか、そばにいながら摩訶不思議なことと舌を巻いてきた。特に締め切り間際のミラクルは本人も訳が分からないという。

今年は前半に百貨店での個展を開催、腰の不調を感じさせないほど多くの作品を生み出した。今展の作品もまた小振りながら成熟した気品を感じさせるものたちだ。細微にわたる描写は、花と葉の密度をよくとらえ間然するところがない。

暑苦しいほど迫る量感がなかったのは少し残念だが、心技体ともに変わり目を迎えている時期ということなのだろう。じっくり構えて次の一手を考えることも必要なこと。走るばかりがいい訳ではない。

山田りえが次に何をしてくれるのか、わくわくしながら楽しみにしている人は多い。かくいう私もその一人だ。まだ見た事もない、途方もない美しいもの。目を奪われ心をわし掴みにされるもの。かつて彼女のお父上が外国のお土産を広げてみせた時、そのきらきらしたものたちが彼女を虜にしたように、魔法にかけて欲しいと願っているのだ。

この道は長い道のりー次の道中に何がでてくるか、りえ姫の道中双六はまだまだ続く。

渡辺真木彦個展デビュー

渡辺真木彦展が始まった。今展の案内状に彼が用意したコメントからまずご紹介しよう。

渡辺真木彦展が始まった。今展の案内状に彼が用意したコメントからまずご紹介しよう。

[感動とは作られた装置である」

わたしたちが美しいと感じることの多くは他人の認識の追従である。自分の感動は他人によって作られているともいえる。 今、はやっている音楽やファッションは「今はやっているから」好きであり優れた絵画は「優れているから」からすばらしい。

私も例外ではない。しかし、多少の抵抗は試みたいものである。

いつか結果として新たな「作られた装置」を作ることになったとしてもそれが出来れば本望である。

多摩美大日本画科を卒業後十年余りテレビ制作の仕事に関わり、情報の大海のなかをその作り手として泳いできた渡辺真木彦は、三十半ばにしてふと立ち止まり本来の自分がなすべき仕事を再度発見した。個展という形で実現したその第一歩に、楔のような形で上記の一文をよせたのは非常に興味深い。「作られた感動」に対する懐疑は、すなわち自分と世界の一体感、いいかえれば絵を通していかに他個と結びあえるかという希求に端を発することである。

ここを押すと「感動」する、というスイッチはない。それぞれが抱えた記憶や培った感性、もっと大げさにいえば生物としてのDNAが呼び覚まされるような体験は時に思いがけない形でやってくるものだ。情報が飛び交う昨今の世相のなかにあって色あせる「感動」に、もつと「生」な感触を欲した渡辺真木彦が「絵描き」という旅人を志したのはそう無理な話ではない。

旅人といっても、彼が主に描くのは子供の頃から覚えのある浦和や荒川周辺。自分の足で歩きながら風や光を感じた風景ばかりだ。ある時は夕方、ある時は真昼、そしてある時は早暁の光に感応し、空の色、雲の形を追いかけた。一見何でもない風景が長く心に残る場合がある。その普遍の記憶へ遡り、一瞬の光景を絵に託した。

渡辺真木彦の琴線に響く一瞬は、果てしなく変わりゆく時間が幾重にも積もってできる。子供のころから泣いたり怒ったり笑ったりしながら、何度となく目にしたであろう身近かな場所が永遠の聖地になる一瞬だ。この感覚を凝縮した先を是非また見せてほしいと心より願うものである。

今回の初個展にあたってはご家族をはじめ多くの方から、励ましのエールをいただいた。謝意とともに改めて旅立ちを祝いたい。

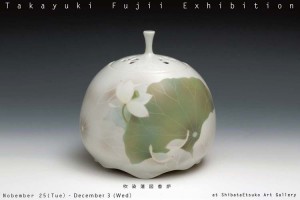

藤井隆之陶芸展

2002年のデビュー以来、3度目になる当画廊での藤井隆之個展がはじまった。1973年広島で生まれ、東京芸大工芸科で陶芸を専攻した藤井隆之は研究生の頃からその卓抜な彩色の技術で定評があったが、個展デビューするやその人気に火がつき、瞬く間に若手陶芸家として最も作品が手に入れにくい作家の一人となった。

2002年のデビュー以来、3度目になる当画廊での藤井隆之個展がはじまった。1973年広島で生まれ、東京芸大工芸科で陶芸を専攻した藤井隆之は研究生の頃からその卓抜な彩色の技術で定評があったが、個展デビューするやその人気に火がつき、瞬く間に若手陶芸家として最も作品が手に入れにくい作家の一人となった。

伝統工芸展や高島屋・三越・京王など各百貨店で作品を目にした方々からの熱い視線を、今回はより強く感じることに。初日開廊を待ち構えてドアの前に何人もの列ができたのも驚きだが、なかなか届かない作品を待ち構えて、何度も足を運んで下さったお客さまに改めてお礼を申し上げたい。また遠方からいらして下さった方がたにも。

本人はしばらく窯から離れられず不眠不休の作陶生活のなか、初日のにぎわいをしらないが、誠実に手抜きのない作品を仕上げてくれた。蓮の大鉢のたっぷりした量感と品のいいマットな色調は見事の一言。また最近手がける黄磁の彫りの切れのよさは、この分野での未知数の可能性を示すもの。さらに透明釉と無釉の間の半透明ともいうべき微妙な釉も加わって、35歳という年齢をこえた卓抜な風格を感じさせる作品も。

さまざまに挑戦し、一つ一つの完成度に拘るあり方は、学生の頃も今も変わらず、深化し続けている。今展では吹き染めの絵に一段と美しさが加わり、爽やかな一陣の風が作品の回りにただようようだった。陶器というジャンルをこえて美しいものがそこにある、という存在感を示せる作家はそう多くはあるまい。

藤井隆之の目指す頂点の美に、一歩一歩歩むだけだ。その作家の最前線の仕事を今、この場で大勢の方と共有しているーその思いが今回特に強かった。リアルタイムに窯から出て来たばかりのほかほかした作品を展示する喜び。それを見る喜び。手にする喜び。陶が生きている、と感じる瞬間だった。

作品にオーラのようなものがある、とすればそれはこのライブ感ではないだろうか。エネルギーにあふれ生きている、という感触こそ、作品の美しさと相まってここまで人を夢中にさせる訳だと思う。よかれ悪かれ作家の手から生み出されたものは正直に作品に反映される。藤井隆之の無窮を追い求める魂が、作品という一個の塊となった。そんな展覧会だった。また、大きくなって帰ってきてほしいと心から願うものである。

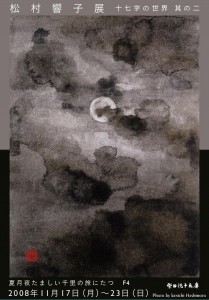

松村響子展ー十七字の世界 其の二

三度目の松村響子展が始まった。1994年武蔵野美術大学日本画科を卒業すると、教師などの仕事をこなしながら果敢に個展に挑戦し2005年から当画廊で発表しはじめたのも記憶に新しい。

今では無所属も珍しくもないが、彼女が学生だった頃はさかんに団体展に出品していた頃。そのなかで一人我が道をゆく行路を選んだ。当然、手探りの道である。2005年の個展時には岩彩の色鮮やかな作品も多くならんだ。今まで描いて来た歴史を一度吐き出したのであろうと思われる多彩な作調だった。

それら作品と一週間ともにいて、墨彩の作品になにか手応えを感じたのであろう。これを究めてみたいと、果敢に墨に挑戦したのが昨年だ。

また、お母上が主宰する俳句結社の編集に携わることになり、二足のわらじを履いて怒濤の日々に突入することになる。俳句総合誌から、投句の依頼も受け若手俳人として誌面を飾る事も多々。その二つの世界の境を超え、自分のなかで言葉と絵画を出会わせたいと願って今展の作品たちは制作されたときく。よく自画自賛というが、文字通り自画に自賛を付ける。その試みがされなくなってもうどの位たつのか。もちろん手放しの賛とは違って、俳句を付ける場合はつかず離れず。絵と詞の間に微妙な距離が必要だ。

また、お母上が主宰する俳句結社の編集に携わることになり、二足のわらじを履いて怒濤の日々に突入することになる。俳句総合誌から、投句の依頼も受け若手俳人として誌面を飾る事も多々。その二つの世界の境を超え、自分のなかで言葉と絵画を出会わせたいと願って今展の作品たちは制作されたときく。よく自画自賛というが、文字通り自画に自賛を付ける。その試みがされなくなってもうどの位たつのか。もちろん手放しの賛とは違って、俳句を付ける場合はつかず離れず。絵と詞の間に微妙な距離が必要だ。

これをするにはそれぞれの世界に深い知識が必要とされる他、当世では専門化が著しく、絵は絵、書は書、詞は詞の領分を侵さないことになっているから、ここに敢えて手をだす人はいなかった。

江戸期の蕪村先生を持ち出すまでもないが、近くは玉堂先生がその道の名人で、達者な筆の解読が私の仕事だった時もある。名人が絶えて鶴太郎先生の世になったが、誰も異を唱えない。これでいいのかと思っていたら、松村響子が手を上げてくれていた。

大変な道である。まず付け立てからだ。しかも女文人だ。えてがみもいい世界だが、なにか甘い。楽しい!から苦しい!へいってまた肩の力がぬけて楽しい!だろう。まぁ、創作上のことは人には見せないほうが美しいから、これからの松村響子の精進は秘密裡に行われると思うが、絵画と詞と両方ご縁があった境遇を、運命のようなものと思って極めてほしいと思っている。

ちなみにDM作品の画題ー夏月夜 たましい千里の 旅にたつーは墨と銀彩の移ろう作品と相まって玄妙な世界観を表現している。幽界とのさかいめをつなぎ、しかも心が自在に行き来する、というのは絵画と詞の出会いを願う松村響子の一つの境地を示す好例と思うが如何。

高石久仁子展発進!

高石久仁子展が今日から。多摩美大学院を卒業後、数々のグループ展を経て昨年悦子画廊デビュー。今回が個展二回目にあたる。まさに体当たりで絵にぶつかるような迫力が日本画離れしているが、細心に金箔や銀箔を施し、絵具を塗っては洗い落とす作業を繰り返して求めるマチエールを作り上げているのが特徴。

画家たちの作品と一週間ともにすごしていると、絵と画廊の空気がなじんできて、やはりその画家ならではの「色」と「匂い」がある、と気付かされる。その特有の空気をなんといえばいいのだろう。

一年間、画室で呻吟したたまものーその宝物たちは見事に画家たちの今を映し出す。前述の作画における大胆さと細心さは、高石本人のたたずまいと見事に重なって「ここがこう見えるんだ」と言葉より前に本人を語りだすのである。

今展には三浦海岸や沖縄・久高島の漁村を取材した大作の他、身辺の草花を描いて高石ワールドを展開してみせた。少し寂れた、しかも人の気配のする海辺を丹念に取材して、骨太の存在感を表現しつつ、その光景の残光のような余韻を繊細にとらえたいのだ、と語りかけてくる。

取材地の久高島では、泊まった民宿でおばぁにつかまり結局手伝いをして帰ることになったそうだ。観光地・沖縄ではない、どことなく生活の匂いのする島の陰影が作品として誕生するきっかけはこの一事に集約されるように思う。どこにいってもどこか寂しい鄙びた情景が彼女の供だ。明るい光線は影も濃いというではないか。人とかかわり人が好きで、それと同じくらい人と離れたいと願うのはそうおかしなことではない。

乱暴なまでに筆をふるいながら、その背景にせつないくらいの心くばりを忍ばせて、自分の描きたい絵を描く高石の旅はこれからがますます楽しみになりそうだ。また、旅の残滓を発酵させてわたしたちの前に広げてみせてくれるに違いない。

直野恵子展ー八回目の個展

LABO展の20回目には及ばないとはいえ、29歳からスタートした個展も今年で八度目。独特の詩情に満ちたその作風をモダニズムの純文学と例えた方が今年いらしたが、まさに超絶写実とアニメが席巻している昨今の画界のなかにあっては孤軍奮闘の様相。

とはいえ頑固なまでに自分の描きたい世界に拘る直野恵子に迷いはない。年に一度個展をすると決めて以来、生活の中心を絵の制作におき常にそれが第一のくらしぶりだ。今年は「かざぐるま」の回る姿を写生したものをモチーフに200号の大作にチャレンジした。

広い草原のなかで一斉にカザグルマが回るその画面からは、キラキラした空気が拡散し画廊中に光が満ちた印象となった。自分の心のなかに入ってその心象を絵にするという行為を繰り返して絵を描く直野に、なにか他のものとの出会いによって化学変化をおこしたらどうかと進言したことがあったが、彼女なりの挑戦がこの大画面だったのかもしれない。十数センチのエスキースの宇宙から発想して野原のような壮大さを表現しようとする意欲にはやはり頭がさがる。これをもっと熟成させるには、まだまだ努力しなくてはいけないだろうが、彼女には彼女の努力の仕方がある。一歩一歩確認しながら手探りで歩んでいるということなのだ。わかる時まで物事はわからない。時期がくれば自明なことも歩んでいる最中は無我夢中で存外気がつかない。我が道を極めようとしている人にだけに降る、これだったんだ!という神様のプレゼントに直野が預かれますように、私は柱の陰からそっと祈るばかりだ。

きっと堀文子先生がいうように自分の毒を吐き出しきってその運命を生きる時、直野が本当に目指すこの一枚が出来るのであろう。

阿部清子展

柴田悦子画廊では三度目の個展が今日から。人物、時に顔と手を描くのが好きという阿部清子の今回の仕事は墨の比重が高かった。

阿部は1970年東京生まれ。現在も鬼子母神近くに住む地元ッ子だ。小さい頃から墨絵や掛け軸など古い日本画に触れるのを好んでいたというから「三つ子の魂」を今も大事に持ち続けているのだろう。今回聞き出したところによると、母方のお祖父さまは嘉納治五郎門下の柔道師範で千住に道場をもってらしたとか。父方のキリスト教文化と日本の武道文化の織り成すところに記憶の原点を持ち、感性を養った彼女は長じて「人」を描くことによって自分を表現する画家として発表し始めた。

ご夫君の転勤に従って沖縄や中国・長崎や淡路など転々としながら各地で人の顔を描くワークショップを開催し、初めて出会う人々の顔を描きながらコミュニケーションを深めその地の空気を絵にしてきたが、数年前に佐藤美術館でグループ展デビュー。それを期に個展を志し、三年前の初個展と相成った。

描きたいものがストレートに全面に出てくる斬新な作品には強さと弱さが混在し、不思議な存在感を伝えていたものだったが、今展では墨のグループ展を控えているため、墨による線描作品が多く描かれすっきりした印象だ。

その白と黒のシンプルな壁面に、ひときわ強い存在感をしめすのは、個展サブタイトルとなった「多感のすすめ」8号。「学問のすすめ」やら「家出のすすめ」やら色々世の中には啓蒙本があるが、「多感」を勧められるとは…。なるほど目は口より心を伝えるもの。この少女の目線が投げかけるものは、それぞれの心に落ち着いて各自の中で増幅していく質のものだ。紙と絵具に過ぎないものが、このような聡明で多感な感情を伝えるとは絵ってなんと面白いのだろう。

大胆な墨つかいと抑えた岩絵具のバランスが今展の見どころ。阿部の成熟に従って絵のなかの人物も刻々とその表情を変えていくのを、展覧会ごとに追いかけていくのも「生きている画家」の作品を見ていくもう一つの楽しさ。いくつもの山や谷を乗り越えることによって成長していくタイプの画家と思うが如何?

LABO展ー20th

LABO展は、1984年多摩美大日本画科卒業の三名と院卒の二名をメンバーとして1989年に発足した。世は昭和から平成に変わりバブルの波もまだ高かった頃だ。銀座の古いビルの一室にあるギャラリーで産声をあげた時は、まさか20年も続く展覧会になろうとは思ってもいなかった。回を重ね、メンバーが麒麟、越畑、平野に固定して来た頃に、当画廊がオープン。以後、軌を一に歩を進めて来た。それぞれが全く違う個性を持ち、画風も異なるメンバーだが、この展覧会の折りには、今までの仕事を脱皮するような事をしようと決めている。名の通り、実験の場として機能し、この展覧会の制作がバネとなって個展へと展開する流れができてきたように思う。20回目のアニバーサリーにあたる今展は、今までを振り返りこれからを展望するいい機会となるであろう。画家として二十歳になったメンバーと共にこれを言祝ぐものである。

柴田悦子画廊 柴田悦子

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20