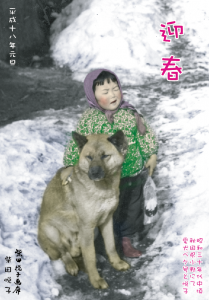

あけましておめでとうございます。

直野恵子展ー6度目の挑戦

2000年のグループ展以来、若い身空を個展に捧げ今年で連続6度目の個展に挑んだ直野恵子画伯。そのストイックなまでの制作ぶりに、こちらの襟も正される思いだが、果たして今年の成果や如何。

柔らかな色調と抒情、光を吸い込んで壁に広がる中間色の層にうっかり見落としそうになるが、画面から放射する世界は決して甘くはない。岩絵の具を薄く何層にも積み重ねた上から引っ掻いたり、たらしたり、飛ばしたりする、直野画伯ならではのマチエールを楽しみながら今年の作品と向き合ってみた。

ご存知の通り、具体的な何かではなく日々のこころの動きを記録するかのような微細な作風である。DM作品の「本当の話をしようよ」の人物の顔は塗りつぶされ、額紫陽花をモチーフとした花のなかで佇んでいる。誰のものでもない「自分の心」すら思うままにならない…せめて花を前にした時くらい自然な思いでいたい。そこで絵をみているあなたも。と、誘いかけてくる。直野画伯の作品が見た目より甘くない、というのはこういう本質的な問いかけを内包しているからだ。もちろん「生」な露出な恥ずかしいし、何重にもブロックした心を解除するのは不安だ。あたりさわりなく洗練という安全弁をつけて暮すうちに、ひりひりした感覚さえ忘れてしまう日常に直野画伯の作品はストップをかけてくるのだ。

無意識の領域に浮かぶあれこれをスケッチし、エスキースを起こし作品に紡ぐまでの軌跡が画面上に想像できるのも彼女ならでは。細かく引かれた「ためらい傷」のような線の集積を追いかけていると、それらを形ならしめた日々も堆積しはじめる。そのなかから立ち上がってくる夢の残り香のように儚げなものたち。それぞれ日常から生まれながら、「非日常」というものに抽出された形象だ。防御もなにもないまま、画廊にさらけだされた「非日常」たちに、ある人は困惑しある人は自分を振り返る。

パンドラの箱の底にのこった最後の言葉が「希望」だった、というのは大いなる救いだが、直野画伯のいろんな「非日常」にも根底に「希望」がしのばせてあることを、実見の方々は発見して帰るに違いない。

武井好之展―島紀行II

十月の沖縄での二人展を終えるやいなや、今展の制作にかかった武井画伯。実質1か月の時間をどう遣繰りしたのか、奇跡のように新作が揃った。

十月の沖縄での二人展を終えるやいなや、今展の制作にかかった武井画伯。実質1か月の時間をどう遣繰りしたのか、奇跡のように新作が揃った。

今展にあたりDMにご紹介した文は以下の通り。

沖縄の海と島影をセスナ機上から見て以来、魅せられたように通い、取材を重ねて来た武井好之。あれから はや四年の歳月が立つ。 二年前に「島紀行」と題して個展を開催。瑞々しい海と、沖縄という文化に遭遇した喜びに満ちた展覧会だった。

柳田國男や折口信夫が研究し、岡本太郎が驚き、鎌倉芳太郎が記録したかの地は、美しい自然のみならず、豊かな「人間」の宝庫でもある。今回の「島紀行」では、島を島たらしめている「人」を描くという。

回を重ねた沖縄行も、琴線に触れる「人」やものに出会う「戦い」であり、七転八倒のアプローチである。この島 の魅力と不思議に絡めとられつつ、彼しか描けない何かを捜しているに違いない。

今展にあたり、 親しく沖縄学をご指南いただいている 那知ひとし氏より檄文を賜った。謹んでご紹介する次第である。

柴田悦子

はじめに言葉があり

この次にあるのが文字だという。文字はホモ・サピエンスの最大の発明だと。

これが文明をリードして数千年。

知恵ある人々はなにかを知った ことばの前にあったもの。

それは想い。

おのおの一人一人がもっている目に見えないスピリッツ。

会いたいなぁと思った瞬間にかかってくる電話。

WHY?

瞬間に7回半この地球を駆け巡るあなたの情(こころ)。

これを凝縮せよ。

明日を生きる絵の誕生。

那知ひとし

沖縄の人を一万人描く!と高らかに宣言した画伯は、大城美佐子先生や平良敏子先生を出発点にして、長い旅路を歩き始めた。

沖縄の会期中には会場でスケッチを重ね、東京でも在住のネエネエを描き、スケッチブックは4冊になった。

だが、まだ100人に届かない。

計算すると沖縄県民の100人に一人を描く勘定になるという。

わずか10分のスケッチの間、その人の人生に触れ思いを託す。

この積み重ねの記録が、画伯の目指すところだろう。

一万人の先に何が見えてくるのか、私も伴走者として見極めてみたい。

初日の今日は忘年会もかねていたため大変な盛況。

沖縄から来てくれた仲本セイヤ氏や、NHKの収録を終えた美崎光邦夫妻、ハヤブサCGの池下章裕画伯など懐かしいお顔ぶれなどに加え、沖縄の「島思い」に勤めていたアイちゃんの三線演奏で画廊はムンムンの熱気で沖縄気分。

フルメンバーの台所部隊がくりだす、これでもかの御馳走パンチにみんなへろへろ。そんなようすを実況で。

森栄二展 スタート

11月は立体の作家のご紹介が続く。当画廊では初個展の森栄二氏は、多摩美のグラフィックデザインを卒業したあと、東京芸大の大学院保存修復彫刻コースを終了の気鋭。終了制作には安倍文殊院の善財童子像を模刻した。その後も木彫を中心に制作を続けているが

、この一、二年自宅のリ二ューアルに専心、茅ヶ崎美術館プティサロン以来久々の発表になる。

制

作の心境について尋ねたところ「自分でも気付けない、自分にとっての本当に大事なもの。それを探りあてるために彫り出した。」という。 樟に油絵の具で彩色された作品は、細部まで入念に仕上げられ、かすかな遠い記憶の匂いをまといながら静かに佇む。「裸の王子様」と名付けられた作品は実は女の子。すっかり男の子思い込んでいた悦子は驚いたが、シャンプーハットを王冠に見立てた洒落らしい。モデルは小さかった頃の姪御さん。かれこれ5年越しの作品という。どこから見ても完璧な仕上げ。スポットライトを使えばさらに劇的になるだろうと思ったが、ここは敢えて自然な色の仕上げを見てもらいたい、と蛍光灯の照明だけで。

にわかに違った空間になった画廊で、作品たちが絶妙なバランスを醸し出している。画廊のミニチュアまで作って配置を思案した森氏のセンスにまずは脱帽。できればこの空間は体験して、彼女が女の子だという印を確認してほしいところ。

奥様の森京子画伯も今日は内助の功、かいがいしくご接待につとめてくれた。まずは作品を囲んだ皆様のお姿を。

LABO展ー18th初日

の間15thで、あの時子供が生まれていれば高校生!と驚いていたのに、今年はもう卒業!?。いつの間にか3年ワープして18thになったLABO展。成人式まであとわずかではないか…。ベルリンの壁が壊れた年が初回で、迷路のようなビルのなかにある七丁目の篁画廊で祝杯を。

初期メンバーの阿部貢氏や會田佳恵子ちゃんが、結婚やら出産やらで長期お休みに入るまでは、八丁目のギャラリーイセヨシがその会場だった。悦子のとこが開廊してからはここをねぐらの三度笠。0型親分の平野画伯が、B型小娘の麒麟画伯と越畑みそそ画伯を上手にあやして道中を無事に捌いてきてくれている。

その平野トシ君画伯、このところの沖縄行きを反映して、今回は石垣・竹富に取材した八重山諸島編。胸深く溜め込んだ「あを」を渾身の力で描いている。画廊に入るやいなや、その色に絡めとられあなたはもう島にいるだろう。岩絵の具のみならずアクリルその他ありとあらゆる材料で描かれた海と空の「あを」。十分湿気を含んだその色は、今までのweatherシリーズやrain dropシリーズの軌跡を感じさせつつ、自在に画面を吹きわたる。誰も見たことのない、そして誰でも懐かしいような「あを」を求めて画室で格闘したのであろう。

また麒麟画伯の小宇宙もまた、多くの人を魅了している。ミニサイズの額のなかに隠れるように咲く小花たち。覗き込むように見ると、はにかんだような美しさをみせる、その姿にぐっと心をつかまれた人も。いかが?と大輪を誇るビビアン・リーも素敵だが、いやよ、と恥ずかしげなオードリー・ヘップバーンの可憐も捨てがたいってとこか?いずれ例えが古くて恐縮だが、今該当する女優が見つからずお許しを。

さらにその上を行く、越畑みそそ画伯の「白の序章」とも呼びたい模糊としたチャレンジ。形や色を極限まで追いつめて、なくなる寸前の土俵際の仕事をみせてくれた。紙の上に象嵌するかのように置かれた白が潔い。

それぞれ三人三様の実験があり、挑戦がある。ここでしか出来ない実験が、次の仕事の種になるのである。絵の上の共通項といって特にない三人が、ここまで展覧会を続けられた理由は相性だけの問題ではなく、この実験の場を自らの起爆剤として必要としていたからだろう。自分の殻を脱ぎすて続けるのは容易なことではない。また何かそういう場所がなければ、変われるものでもない。誰に文句をいわれてもやりたいことはやる、という事をそれぞれが身銭を切ってする場がLABO展なのだろう。

見た目は能天気で楽しげ、それはホントにそうなのだが、それだけではこんなに続かない。また、実際に絵が変わっていく現場を目の当たりにして、各自の取り組みが年を追う毎に「LABO」らしくなってきているような気すらするのである。

肩肘はらず自然のうちに、季節がくれば花がさくように、文化の日にはLABOがある、と。ま、その三人を支えてくれた方々が一番えらいかな。初日集まってくれたお仲間たちとトシ君画伯や麒麟画伯のご親族を今日はご紹介。ちなみにトップページに掲載の悦子は、連日の激戦に「沈没バク睡図」。起こしてくれる王子様は今更誰もなし…。

スペシャルゲストをお迎えして

初日以来連日にぎやかに明け暮れしている画廊に、ひときわ華麗なゲストをお迎えした。

山田りえ画伯が装画を担当させていただいている「六道ヶ辻」シリーズの著者・栗本薫女史が、寸暇を縫ってご来廊下さったのである。かの「グイン・サーガ」シリーズはじめ各分野にわたる縦横無尽なご活躍でつとに有名な方であるが、「大導寺家」に関わるご本を彩るりえ画伯のためにスケジュールを遣繰りして下さったという。

初対面のりえ画伯はもちろん居合わせた方々も、そのおおらかなパワーに魅せられ至福のひとときを過ごした。その余光をしばし画像で楽しまれたい。生憎所用で留守していたが、帰られたあともオーラの残り香が画廊に留まって華やかなことだった。この場を借りてスペシャルサンクスを!

また、夕方には京都の「中川胡粉絵具(株)」の中川社長が、台湾からの留学生・彭偉新君を伴ってご来廊。実は中川社長の招聘で、りえ画伯は台湾に日本画を教えにいったことがあり、彭君ともその時以来の仲。画伯から大変な天才が台湾にいる、と聞いていたがこのたび東京芸大に入るとかでなにより。バリから帰ってすぐパリに行く、大忙しのテリー&サナちゃんご夫妻も来て国際色豊かな一日でもあった。

その他りえママや教え子さんたち、ご縁のいろんな方々に激励され、りえ画伯はまた次の一歩へと進む。見えない手が背中を押して前を向かせてくれる、その手応えを一番感じているのは画伯自身だろう。そして展覧会の一番の役割はそこにある。さぁ、前へ…。

山田りえ展ー9度目の個展

待望の山田りえ展華麗にスタート

一年半ぶり、9回目を数える山田りえ展が今日から。

いつも春に開催するりえ画伯の個展だが、近年多忙をきわめる画伯のスケジュールの都合で初の秋季展。悦子から画伯へのラブレターとしてDMには以下の文章を書かせていただいた。

ー草花に宿る命のエネルギーに感応し、我が身と等価のものとして凝視する山田りえの作品には、いわゆる花鳥諷詠の情とはいささか趣きの違う強さが隠されている。花のエゴとでも云おうか、生きて繁殖していこうという天然の意思が伝える圧倒的な存在感が、美しさをも凌駕してそこにあるのである。

誰のためでもなくそこに「在る」ものに思いを寄せ、ミクロの細胞からマクロの宇宙までを内包した世界として「草花」をとらえる―絢爛とした金箔や銀線は、それらを荘厳する向背といえよう。命の不思議とその美しさ。自然界の整然とした秩序に感じ入り、その一部であることの喜びを、山田りえの絵筆は伝えている。

今展では、秋草をはじめ季節を映した作品を配し、皆様を秋の野へと誘う趣向。薄を渡る風に吹かれつつ…。ー

夏の沖縄から帰ってくると一転して画廊は濃い秋色。朱夏から白秋へと舞台は一瞬のうちに早変わり。画廊の空気は一変したが、光ファイバーにも変わって肝心のサイトのアップの仕方が一から出直し。いや~ご迷惑かけます。またまたぺこり

りえ画伯は髪をショートのウェーブにしてさながらマレーネ・ディートリッヒ。久々の大輪薔薇の前で華麗に微笑みを。絵になるお方ではあるね、やはり。これでいて自分のお顔立ちを地味だとおっしゃるのだから自己イメージは不思議。お父様ゆかりの方々に囲まれて婉然と笑む姿は、川島芳子か李香蘭?御多分にもれず魔窟と化した夜の画廊で見事な貴婦人ぶりを披露し、華麗なる山田りえ展の絵画そのものになっていたことをまずはご報告。

武井・井手尾二人展ー那覇リウボウ

武大人こと武井好之画伯が、初めて沖縄上空をセスナで飛んだ時、隣にいたのは悦子ではなく、今回の相方・井手尾摂子画伯だった。セスナの体重制限は200キロ。悦子がのると重量オーバーになるので泣く泣く搭乗を断念したのだが、その200キロ以内(内訳は不明)コンビが今展のメンバー。

あれから4年。それぞれに沖縄と縁を深め、取材を重ねて今展に臨んだ。「うるまの人と花を描く」と題した展覧会は、武井画伯が「人」、井手尾画伯が「花」を主に担当し、沖縄を美しい島たらしめている魅力の根源を描こうというもの。実際、武井画伯は知り合う島の人々から多くの啓示をもらい、井手尾画伯は島の花の生命力を知って目を見張るような新鮮な喜びを得た。この展覧会は島と二人のコラボレーションともいえるが、ともあれラリーのスタートは切られ、会場のリウボウ美術サロンにはモデルになって下さった方々や知り合いの方々を大勢お迎えした。

土曜日には、井手尾画伯ご縁の朗読の会の方が、彼女が描いた沖縄の花にまつわる民話を朗読して下さり、花と風土との深い結び付きを感じさせてくれた。

また今回も合宿所を提供のセイヤ取締役はじめ、お仲間を呼んで歓迎会をセットして下さった上間氏ご夫妻、仲田氏など多くの方のお力添えをいただいたことを感謝したい。もちろん唄者大城美佐子先生と島思いのスタッフの方々にもスペシャルサンクスを。

尚、この展覧会は形を少し変えて12月に里帰りをする。多分忘年カチャーシーナイトを開催することとなるのでユタシクウニゲエサビラ~。

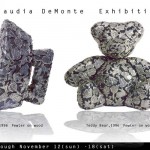

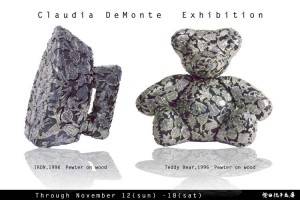

クローディア・デ モンテ展

NY在住のアーティストでメリーランド大学の教授でもあるクローディア・デモンテさんの個展が今日から。Female Fetishシリーズから今展にはハイヒールと電話、化粧箱、ドライヤー、エスプレッソポット、アイロンなど8点の彫刻と、カラー版画6点白黒版画5点が出品されている。

また、13日から22日までコレド日本橋のメリルリンチ証券6Fスカイロビーでは、クロ-ディアさんが176カ国の女性アーティストに呼びかけて企画した「Women of the World」展が開催される。この展覧会は「女性」をテーマに176人の画家が制作したもの。ホンジュラスやコスタリカ、モーリシャスなどなかなか見る機会のない国の画家たちの作品が一堂に並ぶ会場は、女性観もお国柄を映してにぎやか。準備に三年かけてようやく実現したという。アメリカはじめ世界各地で巡回したのち、新設される国際女性美術館に納められる作品たちだ。フェミニストであり世界中を旅するクローディアさんならではの企画展である。有名無名にかかわらず女性たちの発する国境を超えたメッセージに、思いがけない熱い衝撃を受けたことをご報告。

今回、悦子とのご縁を作って下さったのは、内外の美術館のワークショップ企画に携わるWonder Art Productionの高橋女史。講演やパーティで大忙しのクローディアさんとご一緒のショットを。また、メリルリンチ証券日本支社長も女性。しかも若い!。いやいや時代は変わりつつある、などと思いながら偶然在籍するいとこ旦那・光益クンのお迎えを受けてうれしい悦子だつた。

ニノミヤイチロウ展

久々画廊に登場のニノミヤイチロウ氏。とはいえ、夏の秋田合宿巡業でも、名古屋から遠征してくれ実質的には「まいど!」てな感じ。今回はみそそ画伯の座敷を受け継ぎ、さらにバージョンアップして銀座お座敷クラブ初代会長の面目を新たに。

パソコンのパスワード探しの方はますますミステリーサークルに呑込まれていき、とうとう光ファイバーに替える一大決心を。しかし工事はまだ先、というアナログ状態の悦部屋…。いっちゃん先生の悠然としたお顔を見ていると、それもまたいいかぁ、と思えるから不思議。 今回のDMに彼が記していた「かぜまち」という言葉がいたくこの状況を表している。

イチロウ氏、今年上半期の<現金>収入が十万エソ(ンではありません)。いい風が吹いて漁や猟に出る日のために、削りに削ったデクノスプーンを籠一杯にしてご登場。檜やケヤキの端材で見事な生活の道具を作ってきた。丹念に漆で拭いたスプーンは木のなりに違って、自分の一本を捜す楽しさが。

風待ちのお人の周りには、やはり風待ちの皆様が添うもの。米CBSのジャックさんも慣れぬ日本語で「コンニチワ」とふらり。もちろん、ご常連の方々も引きも切らず。今年は、そのご常連のお子さんたちが、別のチームを組んでご来廊ー親子二代のお客様をお迎えするニノミヤイチロウ氏だけが、いささかも年を取っていないように見えるのは、私の老眼のせいだけではない。これが、なかなかやってこない「風」を待つ極意、あるいは効用というものだろう。

阿部清子展開幕

今日から阿部清子展。同日、富山のギャラリーNOW・結さんでわれらがシーサー王子、宮城忍君の初日というダブルヘッダー。という訳で朝開廊の準備を終えると、スタッフうぶちゃんと阿部画伯に因果を含め悦子は富山へ。初個展というのに早速受難の阿部画伯だが、けなげにも無事乗り切ってくれた。

阿部清子画伯は、1970年東京生まれ。ほぼ独学で日本画の技法を習得し、’96年には臥龍桜日本画大賞展に出品した他グループ展などで腕を磨いて来た。’05年には佐藤美術館で「万様種子展」の一員としてその独自な画風を披露。かねがね個展をと念願していたとのことで、この初個展となった次第。

ご主人の赴任先の中国や沖縄、長崎や淡路島で出会った人たちを描いて800人になるという。人それぞれに在る背景に興味をもち人を描くことをコミュニケーション手段として、起伏ある日々を送られてきた画伯。小さい頃仏画の美しさに魅せられ、電車にのれば人の動く筋肉の不思議を思ったという画伯は、当然のように「絵」を描くことを自分の表現手段として選んだ。

痛々しいまでに強い眼光を宿した作品は、自分の内面を隠すことを知らない裸の子供に似て、こちらの心も裸にするようだ。この真摯な、自分との対峙を修行のように続けてきたのだろう。初個展に向けて準備してきた作品のそれぞれが意思と惑いの間を振り子のごとく行き来する。

「眼力(めぢから)」という、最近の言い方を借りれば画伯の作品のパワーはここから発する。この「眼」が描きたくてその他の部分がある、といってもいいくらいだ。様々に起伏する感情や願いやもろもろが、この窓を通して発露されている。切羽つまったその刹那を切り取って画面に定着させようとあがく画伯の意気込みが息苦しいほど伝わってくる。

今、ここで、生きている、現場中継である。格好なんかつけていられない実感がここにある。是非はともかく、そういう初心の迫力が彼女の作品の真骨頂だ。お上手にまとまらない、この野生の力を是非目の当たりにすることをお勧めする次第である。

先日絹本の描き方講習でお世話になった吉川優画伯が飯田から出て来て下さった他、「万様種子展」メンバーの池田美弥子画伯、多摩美ーズの市川君や林君や、主体展初日に合わせてご上京の柴田周一画伯など、様々な方々をお迎えした初日ご様子を。

菊川展無事大団円

初めての個展で緊張気味の画伯だが、最終日に近くなるにつれお客様の応接にもゆとりが。もちろん父兄参観日には、お父様お母様はじめ妹さんご一家も。教師としても先輩にあたるお父様は愉快でお元気。作品のモデルとなっているのは、姪の瑠香ちゃんなので鑑賞にも力がはいる、というもの。

画伯はお仕事がら子供たちと接触する機会が多いので、「子供のなる樹」などはその実感がよくでているように思う。聞けば卒制にも子供たちを描いたのだとか。年期が半端ではない。画伯のかつての記憶に重ねて、瑠香ちゃんがいきいきと動き回る画面をみていると、画伯の目線は子供たちの目の高さなのだなぁと、しみじみ思われた。遠く失われた遊びの想い出や、世界の見え方が、エッチングのモノクロや単色のカラーの画面を通して思い出される。子供の線を大人が描くのはあざといものだが、画伯の純朴な心がそれを良質なものにしているのだろう。

また、学校の同僚の先生方が忙しいなか激励に多数お出で下さった。トライアスロンのお仲間は丁度今頃北海道のオロロン街道でレースだという。画伯のレース仲間のなかでの愛称は「まりもちゃん」なんだとか。う~んなるほど、なんだか納得。「いくの」というやや古風な名も似合うが、会期中知れば知るほどB型の血が呼び合うお人柄。「まりも」はぴったりかも。意気投合の日々も今日で最終日。いい記憶となって次の個展への意欲に繋がればうれしいのだが。まあまだレースは始まったばかり。最後まで完走する根性の人と見た。また伴走する機会を楽しみに待つとするか。まずは初戦ご苦労様でした。

菊川いくの展発進!

菊川いくの画伯の初個展が今日から。

目出たく画像もサイズアップしてリニューアル、、の予定なのだが。不備の場合はしばしまたれよ。

当然のことながら、菊川画伯は当画廊にも初お目見えにつき簡単なご紹介を。

画伯は1960年東京武蔵野市生まれ。1983年武蔵野美術大学油絵学科卒業後は、美術教師として奉職し、版画のお仲間たちとのグループ展を主な舞台に発表してこられた。初めて赴任した先の、伊豆諸島の利島という離島で健康的な生活に出会い、美大系の屈折と都会の憂愁から切り離された青春をエンジョイしたという。島で初めて覚えたものが焼酎と健康‥…。その名残でトライアスロンを始め最近までレースに出ていたらしい。

一方、絵本好きが高じて油彩から版画に転じ、2003年からは現代童画展に銅版画を出品するまでに。版画の技法は個人工房で習得、お仕事と健康的な青春の合間にぽちぽち描いていたのだという。

日も正午の位置にある頃は自分の影に気がつかないもの。しかしながら齢40の坂を越えるころには、日差しは午後の傾きを映して影を宿す。自分の影の長さに気づいた時、人は一番やりたいことに初めて向き合うのではないだろうか。

元々は内省的だった画伯が、島の自然のなかで自分の心身を鍛え、外界を十分楽しんだのちにまた絵の世界に戻ろうと思ったのは、この齢の声と無関係ではあるまい。自分が本当にやりたいことをするために勇気を振り絞って個展を、と画廊を訪ねてこられた。今展は17点の作品を用意しての版画展。

コレクションしている絵本もかなりの数とか。ちょっと見はかわいい絵なのにシュールなこわさのある「子供のなる樹」など、深層心理に働きかけるなにかが。泉屋博古館館長の川口さんがボッシュを思わせるといってくれたが、なるほど。

また、モデルとなった姪御さんと、お母さんにあたる妹さんもご来廊。トライアスロン仲間や版画のお友達もかけつけて下さり、まずは無事に幕開けを。

西馬音内盆踊り編

い)の佐藤家。この地方きっての旧家で、ここの若旦那はみそそ画伯旦那のレース仲間とあって実現した古民家での展覧会。由緒ある座敷に絵を飾らせていただく、という贅沢な勉強をさせていただいた。なにせ神輿が担いだまま入る高さの座敷である。蔵での展示にあたり、照明の電気工事に、みそそ画伯旦那のたっちゃんまでもれなくご同行。名古屋から700キロかけてイチロウ君は器を運んでくるし、思いがけないにぎやかな布陣となった。

16日からの西馬音内盆踊りには、池田画伯や銀子などもお迎えし、昼は温泉夜は踊り深夜は飲み会と休む間もなし。皆で入った露天風呂で、牧ネエネエがあしかショーをしたり(ご褒美はビール)、銀子が仁王立ち、しかも腰に手を当てて山にむかっている姿を見ていると、相撲甚句が風にのって流れてくるような気がしたものだった。

七夕&端縫い祭り-吉川優・越畑喜代美展

な~んと、色々なお仕事をはしょつていきなり次の展覧会は郷里秋田。持参のパソがうまく繋げなくて今頃アップはないよね。実はひそかにみちのくプロレス顔負けの巡業の旅に。

巡業の供はご存じみそそ画伯と、コレクター代表牧ちゃんネエネエ。湯沢の料亭石川さんの座敷での豪華な展覧会で、佐藤友子着付け礼法教室の七夕室礼講座と華麗なコラボ。こちらの銀座分校長を仰せつかっている悦子も、本校長と高弟方にご挨拶を。

冒頭のお料理は、白金の般若苑で修行したという料亭石川のご主人が、みそそ画伯の七夕の絵をみて閃いたという盛りつけ。人参や胡瓜や本マグロの短冊のうえに、うにだのアワビだのがキラ星のように散りばめられた一品。もちろんおいしくいただきました。

宮永匡和展初日

恐怖のクラッシュの後、しばし立ち直れずにいたパソと悦子。前の日記は追々思い出すとして、まず再スタートはポーランド在住、一昨年に続き二度目の登場となる宮永匡和画伯。 今展は恒例「京橋界隈」のイベントとして開催、そのパンフレットのご紹介文を。

ポーランドの古都クラクフに在住し、イコン画の修復・模写を通して得たテンペラの技法で動物や静物を描く。漆黒の地に華麗な装飾を施した金箔、ラテン語で警句を施した画面は静謐さを湛え、東洋と西洋、過去と現在を繋ぐ不可思議な景を紡ぎ出している。ポーランドの他ヨーロッパ各地で個展を開催、東京での個展は2004年に続き二度目。今展では金箔の鎧をつけた犬の衛兵他、古典的な風合いの静物などを中心に16点を発表する。

画歴

1970 大分県生まれ

1995 筑波大学大学院修士課程芸術研究科修了

1995~1998 JICAポーランド派遣

1998~2003 クラクフ美術アカデミー研究生

2003~2005 クラクフチャルトリスキ美術館研究生

1993,1994 青木繁記念大賞展優秀賞受賞1996 ミシレニツェ国際美術展

2002 イェドヴァプノ国際美術展他ヨーロッパ各地で個展

現在ポーランド・クラクフ市在住

悦部屋画像トップは宮永画伯のご紹介者・野地練馬守様。ギャラリー広田美術の御曹司・廣田さんとご同席。また故加山又造先生のご子息夫人英利子さんとお嬢さんの万葵さんが華やかに。お着物は確か先生の絵になったもの‥上布に刺繍は凄い!帯も加山先生の金地の松。目がくらむような取り合わせながら、さすがは英利子さん、さらりと。夕方にはただいまテンペラの技法習得中の加藤晋画伯や個展を終えたばかりの安住小百合画伯が、テンペラの先生とご一緒に。まずは無事幕開けの様子を。

尚、長い事「悦子の部屋」を留守にして本当に申し訳ありませんでした。また、楽しい銀座の様子をお伝えしますのでよろしくね。

パソコンクラッシュでごめんなさい

長年の不養生がたたったかお腹一杯になって、悦子の部屋のページがクラッシュ!イタリア帰りのウェッブ様もお手上げに。去年の 夏休みあけから先日までの日記が消えてしまいがっくし↓の悦子だが、サーバーの許容量を超えるデータを今一度整理する機会と前向きに。

思えば、五周年から始めた画廊のサイト。まぁよくも書いたりすべったり。消えた日記の再生は難しいので、十周年で一度リニューアルするかと相談中。その間、以下のおいしい画像で許してね。左からトシ君個展記念・鶴見沖縄&ブラジル村探訪記。沖縄のセイヤ君上京熱烈歓迎記念・横浜中華街探訪記。大磯龍進君別邸訪問記念・国産超ウマ肉焼き肉&茶会の模様を

茅ヶ崎茶会と名残のきりたんぽ

いよいよ春本番という趣の茅ヶ崎でギャラリー俊さん主催のお茶会が。題して「大和の春茶会」。ご亭主には俊さんで個展開催中の守田蔵氏。

去年の茶会でにじり口に思いきり頭をぶつけて以来、お茶の道のとりこになった松谷画伯、今日は日頃のお稽古のたまものか落ち着いた所作で。ご同席はご存じ林田氏と俳友さくらさん・真智子さん。

浄瑠璃寺の門前に住んでおられる蔵氏の取り合わせたお道具は、大和の春にふさわしく修二会に使われる「花」。なんでも毎年吉岡堅二画伯のお兄様がつくられたものとか。東大寺前管長上司師のはんなりした「華」という軸が掛けられた座敷で、翠のお茶とともに春の気配を満喫した。供されたいささかの杯にますますハイな気分で、今シーズン最後の愛のキリタンポ計画を実行すべく澤田邸へ。有能なさくら真智子マダム組が台所で活躍する間、比内鶏より前に澤田邸大浴場でよく出汁をとる。その夜の澤田氏がうれしさの余り、愛蔵の剣をふりまわした事はいうまでもない。それにしてもライクーダーのレコードが聞けるとは思わぬ春の夜の贈り物だった。

あけましておめでとうございます。

美崎光邦陶展 in 富山ー風の盆編

美崎光邦氏の父祖の地・富山で展覧会。

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20