吉川優の十周年記念展以来の個展が開催されている。

吉川優といえば、当画廊のオープン記念展以来節目節目に登場いただいている御大だ。1958年に山口生まれ、東京と大阪で育つ。その後名古屋の愛知県立芸大大学院で日本画を修めると、若く実力のある俊英として人気画家の道をひた走った。

幼少の頃から各地を転々とした吉川さんは、理想の天地を求め住み慣れた名古屋から現住する飯田の山中に居を移した。目の前に南アルプスの聖岳が屏風のように聳え立つ地である。かつては開拓の農民が切り開いたと思われる山中の台地に吉川さんのアトリエはある。冬場はアイスバーンとなって往来にも難渋するところだが、四季おりおりの眺望は素晴らしく吉川さんの作品の生まれる背景がここにあると頷かれる。

もうここで暮らすようになって17年になるという。村人にも愛され村立の吉川優美術館ができる予定ときくと、吉川さんもついに安住の地を得たかとうれしくなる。

吉川さんは20代から50才になる今まで、ひとときも休むことなく激しい美術界の動きのなかに独自のフィールドを築いて来た。浮世絵を思わせる色彩の繊細な農村風景から、中国宋元画の骨格正しい山水を背景にした山岳風景まで、あらゆるものに挑戦して吉川優の世界の幅を広げてきたといってもよい。

50才になったというこれからを展望する機会にと、今展を楽しみにしていたところ長谷川等伯の墨に感じるところがあったとのことで実験的な小品を描いてきた。雄渾とか壮大とか、今まで吉川さんの画風を語るときに使って来た語彙とはかけはなれた枯れた世界だった。あえていえば吉川優の匂いがしない。画家のエゴを取り払った世界を描こうとしているのだなと思った。いよいよこれからが佳境という訳だ。

画家は自らの内面世界を、見える対象の力を借りて描く。オリジナリティという画家の自我がそこに現れるわけだが、それが人の心に届くためにはある普遍化が必要である。ただ普遍といってもわかりやすければいい訳ではない。小倉遊亀先生がいったように「一枚の葉のなかに宇宙がある」境地までの途方もない闘いである。

なんでもないことをなんでもなく描く、ということの難しさは画家それぞれが一番よく知っていることだ。吉川優さんは、何をかいても吉川優の世界ができてしまうタイプの画家だけに、この無名性への挑戦は大変な勇気がいったことと思う。

ただごとを描いてただごとでなくしてしまう境地は、老成を重ねて自然にできていくのが一番だが、そうは問屋がおろさないのが難しいところ。意識してまだ見ぬ世界へと離陸した吉川優のゆくえを、少しどきどきしながら見守っていこうと思っている。

平坂常弘展ーIWAMI ふるさとの色

平坂常弘が石見のふるさととともに銀座にやってきた。

1955年島根県浜田市三隅町に生まれた平坂さんは、’79年多摩美大・日本画科を卒業すると郷里に帰り起業、市会議員などを経て浜田市立石正美術館の館長として活躍されている。 仕事のかたわら再び絵筆をと思い立ったのは50代を目前にした頃ときく。思いがけぬ大病が、その契機となった。郷里の先輩画家・石本正先生のお近くにいて旺盛な制作意欲を目の当たりにしていた事も勿論あっただろう。繁忙な日々をぬうように再び制作を始め、画家復活ののろしは’06年銀座・文芸春秋画廊であげられた。

以後、長い空白を埋めるかのごとく怒濤の進軍、今年は故郷・浜田の草花舍ギャラリー、この度は当画廊で発表、さらに来春は京都のギャラリー蒼い風での個展と意欲をみせるのである。 一貫してテーマは「ふるさと」。自分を育み、今も日々を送るふるさとへの讃歌は尽きる事がない。今展の案内状の作品「初冬」は、秋の収穫のあわただしさを残す田の中の轍(わだち)とその水たまりに映る初冬の空を描いたもの。画面上部に小さく抜ける青空をもつこの大地は、営々と続く実りの象徴でありながら人の営為から離れて自然に立ち戻っていく。その一瞬の枯れ詫びた彩りを繊細にうつし取り、清澄な空へと解き放つ感性の奥底には詩がある。

日常の顔から画家の顔になる時、平坂さんの胸中には詩があふれているに違いない。「流(たび)」と題したスコットランド薊の作品には重層的な時間の流れが抒情的に描かれて秀逸だし、また「壊村」の壊れ行く家屋の壁にも草花を揺らす「風」にも、悠久の時間とともに、限りある命への愛惜がこめられている。

平坂さんにとっての詩はとは生と死を見つめた先にある余情なのではないか、と作品を見ながら思った。いわば燃え尽きたあとまだすっくと立つ生命力の美しさ、である。一瞬滅びとみえるなかに、命の力強さや真の骨格を見ようという意思を感じるのである。

みずからの母胎であるふるさとや親しいものの姿をかりて、生死を超えた普遍の時間を画面に刻もうとする平坂さんの仕事はこれからまたさらに充実の度合いを深めるであろう。そんな予感をはらんだ展覧会であった。

山田りえ展ー12度目の個展

深紅の薔薇の女王・山田りえが一年ぶりに登場した。越畑喜代美同様当画廊最長不倒距離を更新しつつ、デパートや画商さんの企画展に引っ張りだこの人気画家とあいなった。多忙からか一昨年昨年は腰痛に苦しんだが、養生の甲斐あったか今年は快調。繊細なタッチを画面に加えつつ山田りえらしい切れを見せてくれた。 山田りえは1961年京都に生まれ、1983年多摩美大日本画科を卒業すると神奈川県立西湘高校に奉職。勤務の傍ら制作をはじめる。その後約十年二足のわらじをはくが、画作に専心するため職を持し旺盛に発表を始め今に至る。 12回目を数える今展では秋草や山野草など自宅の庭で育てた花々を描いた。初回から数年は個展時期が春だったせいか春の花々のきらびやかな色彩が豪華な展覧会だったが、近年は調整上秋の時期のせいか、比較的秘めやかな彩りの印象だった。荒々しいまでにエネルギッシュなタッチから、画面の隅々まで気配の行き届いた調子に変化し、堂々の風格を湛えるようになってきた。 金箔地に赤の薔薇と緑の葉叢という取り合わせは、ともすると下品になりがちな派手な取り合わせだが、今展の山田りえの真骨頂はいとも簡単にそれをすっきりとモダンに変えたことだ。その間然するところのない切れ味は誰も真似出来ないところ。かつて暑苦しいほどに濃密だった作品の空気が、クールに張りつめたものに変化して我々に迫ってくる。今展では小品ながら「あけび」の空間処理に奥行きと成熟をみた。 画家も刻々と変化する。毎年見逃せないその変化は一年では気がつかないが十年の歩みを振り返ると歴然となる。当画廊の十年選手は、それぞれにその跡を見せて来た。無我夢中で制作に追われながら残した軌跡はある時は停滞しある時は飛躍する。年々歳々発見し挑みながら山田りえの嚢中にはまだまだ画想の種が詰まっている。それをどう育んでいくのかがこれからの仕事だ。 画家の師の加山又造氏は、なんどもその画風を変えている。ただそのどれをとっても加山又造の仕事である。先達の画家の残した足跡は大きな道標だ。ある時は風景、ある時は裸婦、ある時は花鳥、ある時は水墨とその豊かな才を惜しまなかった。もちろん師は師、であるがどこかでそのDNAを受け継ぐ資質が山田りえにはある。いよいよ50代をま間近に控えてこれからどういう画世界を紡いでいくのか、かたずをのんで見守りたい。

越畑喜代美展ーお茶会風味 枯竹庵編

越畑喜代美展もかれこれ12回を数えることとなった。思い起こせば13年前に独立開業した折りのどたばたを、徹夜でつき合ってくれたのも彼女だった。初個展から数えて3度目の1998年に悦子画廊デビュー。以後、毎年個展を続けている。

この数年のテーマは、お茶会風味。正式なお茶会を名乗るには力不足だが、こんな面白いことを遊ばない手はないと、ままごと流台所茶会の旗揚げをすることにしたのだ。お釜は花柄のホーローの鍋、柄杓はレードル、茶巾はフキン、茶杓はパフェスプーン、茶碗は水玉の飯茶碗と、それぞれに銘までつけて盛り上がったものだった。

こんな不埒なやからを本物のお茶人の友人たちが面白がってくれて、サポートして下さるようになったのが5年前。去年は念願のなんちゃって茶室までできた。越畑の母方の里の竹山から様子のいい青竹を伐り出し、越畑旦那と大本の旦那という粋人が組み立てた「青竹庵」は、気恥ずかしいほど緑の濃いまっすぐな庵だった。一年たった今年、さぞいい色にあがっているだろうという目論見とおり、見事な枯れっぷりをみせて「枯竹庵」は組み上がった。文字通り一夜城ならぬ十夜庵である。

こおろぎの鳴き声を集めたCDをかけて鄙びた二畳台目に、今年のお道具仕立ては盆略手前一式。秋草の鉄瓶にしゅんしゅんと湯が湧き一飄斉の四君子蒔絵のなつめが花を添える。床のお軸は細身の「吾亦紅(われもこう)想月図」。風炉先屏風は山ホトトギスと枯れた竹の葉を描いた「野路中秋」。名月を呼び込むしつらえに菓子器は銀の丸盆、水差しは芋頭をかたどった波照間焼き壷、主茶碗はロイヤルコペンハーゲンのサラダボールと洒落た。替え茶碗は天現寺さん由来の信楽と伊賀を用意して、お客様を待つ。<br>枯竹庵を囲む空間には、「樹々名月図」や「林々迎月」「迎月風径」など月をめぐる越畑喜代美のうす明るい世界が広がっている。絵には向こうから押し寄せてくるものと、こちらからのりだすものと二種類がある。越畑の作品はいうまでもないが、こちらの準備が整わないと見えてこない絵だ。薄明かりに目を凝らして静かに待っていると、徐々にその豊かな世界が見えてくる。ちょうどお茶を一服喫した頃が頃合いか。

その一瞬のために、「枯竹庵」を構想した。あえて大げさに禅語の「誰家無明月清風」を引用したが、どんな人の上にも月は照り風は吹くという自然のことわりと恩恵を、多忙にまぎれてつい忘れてしまう。越畑の作品は「一服して空を見上げてみようよ」とただ誘っているだけだ。何を感じ何を思うかは見た人にまかせる。いわば見た人が作品を作り上げる絵なのだ。誘い水に誘われて水が湧出するように、越畑の月から何か汲み出していってくれる人が一人でもいてほしいと一椀の茶を立てる。<br> かつて茶友の摂子さんが越畑の軸のお披露目にと夜話の茶事を催して下さった時、 菜種油のかそけき燈明のもとで鼻は炭の香に、舌はお椀に、目は床の軸に、と五官を総動員して味わうという経験をした。何かを失えばそれを補うために人は今まで使わない機能を使う、という事は知られているが、日本の文化はそこまで踏み込んで削ぎ落とす。空腹な時にご飯が美味しいのは自明な理で、求めている時は暗くても見えるもの。暗闇に近いなかで求め見た越畑の軸のなかの花のなんと可憐だったことか。

見えるものの奥にもう一つなにか隠されていないとつまらないと越畑が考え始めたのは、これ以降のような気がする。作品は同じでも、見る人によって汲み方が違うのは作者も考えが及ばないところで、摂子さんによって示された作品の解釈は、以後わたしたちを駆り立てて「遊び」も病膏肓(こうこう)の域に入ってきた。

矢島史織展スタート

矢島史織が茅野から新作をさげてやってきた。 1979年長野県茅野市生まれの矢島は、2005年多摩美大大学院日本画科卒の新鋭。在学中に福知山市佐藤太清美術賞展入選、第三回トリエンナーレ豊橋・星野眞吾賞展などに入選を重ね、若手ながら着々と道を切り拓いてきた。

当画廊とは、2005年の卒展と同時に行ったグループ「七味展」がご縁のはじまりで、2007年春には銀座で個展デビュー。以後、銀座スルガ台画廊、横浜そごう、神戸そごうなどで発表を続けてきている。 初個展のおりには、木漏れ日シリーズからガラスに映る陰影を描いた作品に移行する時期だった。柔らかな光が白い壁や道に複雑な模様を描くさまを、自分の心情と重ねてあらわした作品で透明な詩情が長く印象に残った。

今展では、ガラスシリーズとともに、風化したサンゴの陰影を描いた作品が初めて登場。新たなモチーフと出会った喜びを感じさせてくれた。 個展に先駆けて、地元紙「信濃毎日新聞」に月二回連載されているH氏賞受賞の詩人・杉本真維子さんの詩とエッセーに絵を寄せるというコラボをしている矢島が、杉本さんの文章にある中唐の詩人・李賀の「恨血千年土中碧」という詞に反応して起きた銀化が作品「積層の断片」と「積層の風景」だ。

恨みを残して死んだ人の血は土中で千年たつとエメラルドに結晶する、という詞のイメージを白化したサンゴに置き換え、表面の凹凸に色々な表情をあたえた。サンゴももとはサンゴ虫の集積、長い時間をかけて育ちやがて死んで風化する。永遠のような時間を刻んだサンゴを拾い、その表面をかくことで堆積した時間にまで分け入ろうと欲っしたのか、白い陰影はあたかも抽象形のように我々に薄い残像をのこすばかりだ。その儚さを追い像を結ぼうと心が動くーそこにある単純な凹凸になんと多くの風景が隠されているのだろう。集積は時間ばかりではなく記憶も包括するのだった。

また沖縄の那覇の海と網走の灯台を封じ込めたガラスのコップの作品は、画廊内に新しい天体図を展開してみせてくれた。コップになみなみとつがれて溢れ出す瞬間の水面は、緊張と解放のドラマを宿す壺中の天でもある。この小さな天体のなかで、一瞬は永遠となる。 矢島はこの一瞬のコレクターであり、その集積を作品としているのであろう。

阿部清子展ー結婚

阿部清子の四度目の個展が今日から。阿部は1970年東京に生まれ、独学で日本画の技法を習得、1996年臥龍桜日本画大賞展に出品した後、南京、島原、淡路島、沖縄など各地に移住し、その場所の人々を描くことを通じてコミュニケーションの手だてとしてきた。

期間の長短はあろうが、その間多くの出会いと別れを繰り返してきたことは想像に難くない。2005年東京に戻ったのち、佐藤美術館でのグループ展「万様種子展」に出品した作品を一見して、そのひりひりするような孤独を思わずにはいられなかった。

縁あって2006年から当画廊で毎年個展を続け、冒頭に書いたように今年で4回目となった。今展のテーマは「結婚」。第一回は粗い岩絵具で描き込んだ作品が多かったが、第二回の「劇場」、第三回の「多感のすすめ」と回を重ねるにつれ和紙の余白を生かしたドローイング風の作品が多くなる。その墨作品について最近「趣味の水墨画」に寄稿した阿部の文章があるので少し長くなるが引用する。

墨との対話 私にとっての墨の魅力は、「ニュートラル」だということだろうか。発色も色味も動きも線も、描き手の意思や品性、性格までもありのままに映し出す。そこが怖さでもあり、震えるような喜びを感じるところでもある。

描くことは、筆をいれる側の私の画材への一方的な支配や制圧ではなく、あくまでも対話である。まるで意思があるかのように自由に動き展開する墨に対し、「ああそうですか、そういきますか…」と驚きを感じつつ受け入れ、「しかしここはどうしてもこういたしますよ」と応じつつ通す。そんなやりとりの中で、自分を知り、対象への理解と興味を深めていく。人としての日々もそんなものかもしれない。(中略)生きることと連動した描くという行為の良き伴侶としての墨が静かに、時に劇的に私を導くような予感がしている。今後も自分と制作に正直に、学びと対話を重ねていきたい。阿部清子阿部が制作にあたって一番気をつけているのは、自分がどこにいきたいのかをしっかり自覚しているかどうかだという。ゆえにタイトルをはっきり決めてから、そこに向かって走りはじめるのだそうだ。今展の「結婚」も上記の理由から構想された。

小説に「私小説」という一体があるが、阿部の作画もそれに似て作者自身の生活感情を披瀝しながら突き進む。ときに生すぎて、驚くほどであるが、余計なフィルターがない分ストレートに伝えたいことが胸に届く。「これっていいの?」と自問自答しながら作品を一巡する。個展空間があたかも劇場に見立てられたかのように、それぞれの作品の目線がからみ、結婚の諸相が浮かび上がる仕掛けだ。

「私絵画」という言い方は適切ではないかもしれないが、墨の一線がまるで果たし合いの刃のように、紙と自身に引き下ろされた現場に立ち会っていると、いささか厳粛な気分になってくる。このような「生々しさ」は、現代人が意図的に隠そうとしてきた何かに触れるものであり、知性や揶揄のカーテンで遮ってきたものである。そのほぼ忘れかけたものーいわば「生きる熱情」のようなものを、いきなりカーテンを引いて見せたのだから衝撃的だ。

本人はおそらく満身創痍ながら、これしか出来ない道を歩んでいる。いや、求めている。ためらい傷とおぼしき墨の線も見受けられる中、迷わず進んで闇から「玉」を探し、光のなかに出てくる日を楽しみに待つとしよう。

桐生好展ー拾い物

当画廊では9年ぶり4度目の桐生好展が始まった。幾多の試練を乗り越え、自分の足でしっかり地面に立っている姿はまことに凛々しいもの

。 桐生好は1972年、長野県飯田市生まれ。91年に上京し、美術の専門学校で抽象造形を学んでいる。グループ展などを経て、98年に当画廊で初個展。以後、99,00年と続けたのち、現代美術の方向を目差し02年にはマキイマサルファインアーツで発表を始める。前後して郷里・飯田に帰郷、当地にて美術研究所を開催し地元や名古屋でも旺盛な活動を展開し、今に至っている。

上京の折り折りに近況を聞いてはいたが、美術を柱に生活を組み立てていくのは東京でも至難のこと、まして飯田で果敢に挑んでいる姿は見事というしかないと、陰ながら声援を送らせてもらっていた。

今回の個展は、大海にでた稚魚が大きくなって生まれた川に戻るがごとし、と喜んでいたが以下のステイトメントを読んで更にその成長を知る事となった。

今回の桐生好展は、昨年に続いて「拾い物」をテーマにしております。絵を描くために特別に用意したモチーフではなく、私の身辺に落ちていたものらです。

私の過去の展覧会は抽象画を中心に発表しておりましたが、最近は物を「見て描く」というごく単純な行為に充足感を得ております。対象物を見れば見るほど興味が湧き「これをなんとか表現したい」という気持ちに駆り立てられます。トンボのモチーフは、アトリエに三年間ほど放置されていたもので、ミイラのようになってしまいましたが、今でもその羽の精緻さには舌を巻きます。 近年の表現の世界は、多彩かつ難解さを極めております。私はその中でもう一度この単純な表現方法を見直し再挑戦したいと考えております。

桐生好 桐生が美術研究所の先生の紹介で、画廊に登場したのはたしか24才くらいだったろうか。少女めいた長い三つ編みが印象的だったが、もう三十代半ばときく。その三つ編みは今も健在で、髪の毛の先はちょうど腰ぐらいの位置でペットのようにまとわりついている。 この間、日々制作に没頭していたと思われる桐生が、抽象から具象へと変遷を重ねる経過について、今は述べない。心にある何かをどういう風に表現するかはその時々だからだ。ただ、頭や心が空っぽになった時に、外から贈り物のように何かが入ってくる。それが、桐生のいう「拾い物」なのだろう。自然のすぐ近くにいて、自然に気がつかないのが我々だ。その恩恵物は、目が開いた人にだけみえるもの。

ようやく当たり前のすごさに気がついた桐生に、自然の摂理は造形の不思議を教えた。これは今後、また抽象にもどるにしても大きな制作の手がかりになるだろう。

今展では、研究所の教え子で美大生となった方々もお祝いに駆けつけてくれた。また、普段配達に来てすぐ帰る宅急便のおにいさんが、絵に目をとめて「いいですね」と感想を。画廊始まって以来の言葉に私までうれしくなったことを言い添えておこう。

武井好之展ー沖縄百景・那覇リウボウ

武井好之展が沖縄リウボウデパートで始まった。

沖縄百景と銘打っての第1弾で、二十余景を描いている。2003年、初めて沖縄を取材した折りに出会った環礁を描いた4メートルの大作を始め、主に沖縄本島の各地に取材した力作の数々に、会場を訪れるご見物衆は驚きを隠せない様子だ。

日本画というジャンルの絵画をほとんど目にする機会がない沖縄の人々にとって、岩絵の具の透明感は不思議な質感らしい。

ほぼ岩絵の具の宣教師となった武井好之は、今回画材店・ウエマツ社長上田さんのご協力を得て沖縄用のグルーを開発してもらった。高温多湿の風土に合う膠の開発は沖縄に日本画を普及するにあたっての急務だった。武井の要望に応えて上田さんはでんぷん由来のかびないグルーを開発、今展の作品はすべてこれを使用している。

また、会期中の二日間別会場で岩絵の具講習会を開催し、日本画の楽しさに触れてもらおうと生徒も募っている。この教室が二度三度繰り返されるなかで、地元の方々に浸透していってほしいという武井の願いがいつの日か叶えられるよう心から祈るものである。

25日にはテレビ沖縄のニュースで今展の模様が放映され、27日には地元ラジオ局タイフーンFMのマジカルミステリーツァーに出演、楽しいオンエアとなった。この模様はポッドキャストで聞けるとのことなので是非武井のホンワカトークを聞いていただきたい。

今展は31日まで沖縄県那覇のリウボウ美術サロンで開催されている。武井と柴田によるどすこい夏場所はまだまだ続く。

渡辺夏子初個展

渡辺夏子は1983年千葉県市川生まれ。東京造形大学デザイン科出身ながら、日本画を志しこつこつ独学、初個展の運びになった。

仕事先の先輩の紹介で、悦子画廊で月一回開催している夜間デッサン会に参加し、一年以上になる。熱心に通うなぁと思っていたら、いつの間にか作品を描きためていたらしい。

趣味のダイビングで沖縄や奄美、伊豆、八丈島などに通ううち、あちこちの魚さんたちと馴染みになったらしい。聞けばお母様の実家のある佐渡で小さい頃から海で遊んでいたとか。今展ではその魚と花を組み合わせた楽しい作品たちを発表した。

デザイン科を選んだのは何故?と聞いたところ、日本の美術は空間や建築など生活に密着して育まれたものが多いので、そういう事がやりたかったとのこと。確かに琳派などは意匠のなかから生まれたもの。 気がつけば、好きなものは全部日本画の中にあった、という。金箔のなかで自在に泳ぎ回る南海の魚たちが添えられた花たちと戯れる図は、実際にはあり得ないことながら不思議なリアリティをもち、画面上にふくらみを与えている。

奄美のご縁で田中一村記念・奄美を描く美術展に二度入賞し、その地の方々にも可愛がられているという。

まだ25才。その前途には果てしない大海原が広がっている。今回、デビューを果たした渡辺夏子のために、ご縁の方達が大勢励ましにきてくれた。スペシャルサンクスを!

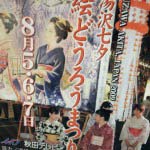

秋田・湯沢七夕展

毎年恒例となった秋田・湯沢での七夕絵灯籠まつり協賛「現代の美人画展」を開催した。

メンバーは阿部清子、清田悠紀子、佛淵静子、松谷千夏子という美人画家たち。

簡単にご紹介画像などチラリ。

曽根隆一・深雪二人展「花巡礼」

曽根隆一と深雪夫妻による二人展が始まった。

奥様の深雪さんは、昨年のクリスマスに小番今袴さんと二人展を開催し、長年眠っていた画家魂がふつふつと甦ってきたらしい。写真をワイフワークとするご主人を誘っての夫妻展となった。 深雪さんは多摩美大日本画科卒で長らく教員生活をしてきた。その傍ら勉強したというセラピーの仕事を今も続けている。また、初めて絵を描く方のためにパステルを用いた絵画教室も開催するなど意欲的に啓蒙活動をしているという。

一方、ご主人の隆一氏は仕事の合間に素人離れした写真を撮りためていた。画像でご覧の通り、白黒の調子が美しい抒情的な作品である。聞けば機械マニアであり骨董のコレクターでもあるという。その審美眼とこだわりが、銅版画の如き黒の質感とクリアな精度を写真上に追い求めさせることとなったのだろう。三脚は使わず必ず指でシャッターを切る、というのも対象を撮る一瞬に自分の美学を入魂するという意味なのだと理解した。

ただ、こだわりのあまりそれを人に見せるという行為には及ばないでいたところ、深雪さんが二人展をと土俵に乗せてくれたのだという。真面目でシャイなご主人と会うのは今展が初めてだったが、その幅広い造詣には驚くばかり。

常に人の心に寄り添い、その人生と向き合う仕事をしている深雪さんのそばに、こういう含蓄のある方がいるのはむべなるかなであるが、作品上のコラボをするという関係になるとは昨年までは思っていなかったに違いない。

展覧会を開くという行為は、自分のアトリエの窓を開き、風を入れることだ。自分だけではわからなかった自分の姿を人の目を借りて知る。何を与え、何を与えなかったか、作品の持つ力を冷静に判断するチャンスでもある。

自宅内で完結せず、多くの目に作品をさらすことで自作がまた見えてくることがある。さらに踏み込んでいえば、見る人の目が作品を完結させるのである。この可能性を持つ人との出会いが展覧会の醍醐味といえるだろう。

骨董をよくする方ならば、「もの」と「ひと」との出会いの吸引力とでもいう何かを知っておられると思う。人の生み出したものが、人の何かを引き出すーということ。この出会いの瞬間こそが人生の妙味というもの。

「花巡礼」という大きなテーマでそれぞれの今を競作したお二人は、これからまたそれぞれのスタイルで自分の表現をされていくだろう。この「花」が大きく開いて色々な人に種を運んでもらえるよう、心からのエールを。

小林身和子展

久々に小林身和子が銀座に再デビューした。04年の個展以降、結婚、出産、子育てと女の大事業に励み、五年間ほとんどまとまって絵筆を取る時間がなかったにもかかわらず、初志をまげずこのたび前線に復帰したことをまずは言祝ごう。

1972年東京生まれ1999年に女子美大日本画科を終了。在学中から創画展に入選するなど旺盛に作品発表を続け、2000年には村越由子・直野恵子と文月展を開催。当画廊とはこれが縁で02年と04年に個展の運びになった。

以後、今展までの道のりは並大抵のことではなかったと思う。しかし、小林はそれすらも力に変えてみずみずしい作品を仕上げてきた。岩絵具を重ね、何層にも盛り上げては金やすりで彫り、磨く。傍らで子供が遊んでいるというが、本人も夢中になって絵の層を掘り進んでいるに違いないと思わせる。

絵肌はまるで荒い麻布。布目のような方眼状の彫りを丹念に施した画面は複雑な色目をみせ、下の隠された層を想像させる。岩絵具の重厚なマチエールを彫って磨き、さらに重ねて彫るという気の遠くなるような作業を進めるに従って、次第に作品に密度がましもうこれ以上手が入らないところまでやりたいのだ、という。

50号の「刻む」と題された作品には、古代の壁画のような線が残る。堆積した時代やその風化まで思わせる絵肌だ。何度も繰り返された塗りと削りが見る人の心象と重なる瞬間を待つのだろう。この線と層の中に分け入って自由に想像の羽を広げればよい。 白い紙を前に時間を刻み、記憶を刻み、全てを刻み込んで描いた今展の作品は5年のブランクを感じさせないばかりでなく、更に進化していた。ストレートに飛び込んでくる印象と純化された色彩。思うように動けない日々さえ栄養にしておのれの世界を深めていったのであろう。

大河のゆるく深く流れる水のように描き続けていって欲しいと思う次第である。

西村亨人形展 スーパ—ソリッドドールズ III

馬上のプリンセスを引き連れて西村享の三回目の個展が始まった。西村のマニアックともいうべきアメリカ60年代への偏愛に応えて、常磐茂氏が以下のような文を寄せてくれた。

西村亨作品の幅ーーこんどはおなじみの美女たちが、さまざまな動物にまたがって登場するという。それをきいただけで、なんだかサーカスの開幕を待つときのような気分になり、カタルシスさえ覚えてしまう。アフリカ象やガラパゴスゾウガメ、カバもいるらしい。言わずと知れた、絶滅危機動物。と、そうなってくると、これは考えるところもあるかなと考えたりもする。こんなふうに、少したってから、もしやと、かすかだがメッセージのようなものを憶測させるところは、ちょうど落語の考え落ちというのに似ている。また上質な喜劇作品につきものの要素でもある。登場人物個々の性格までわかる描写力にも驚くが、自由に想像させる許容力にもハッとする。どちらも西村亨作品の持ち味だ。

2007年の悦子画廊デビューから、連続三年続けた個展。今展では上記の通り、動物に乗ったドールたちが勢揃いした。

西村亨は1961年生まれ鎌倉で育つ。1987年多摩美大油画専攻修了後は、日本デザインセンターでイラストレイターの仕事についた。その後CG全盛の世相に反逆するように、リアルな手仕事にのめりこむようになったという。

もともとミリタリープラモに夢中な子供時代を過ごし、成長期にはテレビでアメリカのホームドラマや、ヨーロッパの映画等から大きな影響を受けたというから、制作の種は足下にあったという訳だ。 映画「アメリカングラフティ」にとどめをさすアメリカの黄金時代をアイロニカルに、またコミカルにドールに託して表現している西村の仕事は今展でまたバージョンアップした。

アルミ線を軸にスタイロフォームで肉付け、粘土で細部を仕上げたあと丹念に着彩という過程を経て完成するこれらドールたちは、小さすぎず大きすぎず絶妙なサイズをキープしているが、西村は今展で巨大化をもくろんだ。ドールを下支えする駆体に動物を選んだのである。しかも馬や象、カバやらくだにガラパゴスゾウガメという大きなものばかり。

往年のハリウッド映画を彷彿させる美女たちは、それぞれの物語を背負い遠い彼方へ目線を投げる。一見ありそうで、絶対あり得ないシチュエィションを作り上げ、クスリとくすぐるとともに圧倒的な存在感を示すこれらの作品は西村の面目をまた一新させた。

さらに得意のワザをくり出し、メッサーシュミットやジープを精巧に作り上げ、紙と粘土で鉄のさびや匂いまで写し取るという離れ業をみせた。これらデティールへの異様なこだわりは、このドールたちの存在する時代へのリアリティとなって西村の仕事を支えている。

時代はザ・ロネッツの BE MY BABY が流れる底抜けに明るい時代。ドールたちはみな遠くを見つめ、未来にも幸せしかないと信じていた時代だ。わずか10年にも満たないようなピンポイントの時代に、西村の全感覚は集中する。日本に生まれて、ブラウン管やスクリーン、ラジオの音声からアメリカを吸収して育った世代ーいわば戦後に生まれたものたちが無作為に享受したアメリカ文化が、今こういう形で凝縮されて出て来たことが興味深い。しかも、諸手をあげて礼賛している訳ではなく全くの皮肉でもなく。ただここに時代を取り出してみせているだけなのだ。

西村は「クールに」作っている、という。いたずらに思い入れることなく無心に細部を追うという作業の果てにでてくるもの。幸せな未来を追うように強い視線を投げかけるドールたちは、その先に待ち受けている不毛な時代をしるよしもない。

神 彌佐子展

神彌佐子(じん みさこ)による当画廊三度目の個展が始まった。

父方は青森の旧家とか、「神」という名もこの地方由来ときく。アラフォー世代と思っていたが、そろそろ後半らしいのでアラフィフ?だいぶこちらに近づいてきた。 それはさて、武蔵野美大日本画科を卒業後は創画会 中心に大作を発表してきた神彌佐子。エネルギッシュな造形力とともに、たぐいまれな色彩感覚を駆使した作品に魅了されて、2000年に個展を依頼した。マグマとブラックホールが同居するようなドラマチックな展覧会だった。その後04年の個展などを経て今展に至る訳だが、その間文化庁の海外研修でフランスに渡りロマネスク絵画の研究をしてきたという。

また出身校の武蔵野美大の通信課程や共通絵画分野で講師をするなど、教師としてもキャリアを重ね、その過程で日本画の技法の研鑽を重ねてきた。

これらの経験が、今まで以上に彼女の才を花開かせた。内部に鬱屈していたエネルギーが出口を見つけて奔流となったような色彩の洪水は、見事に制御されつつ有機体のようにうねりをみせる。特筆すべきは、そのたらし込みの技法の見事さだろう。色を重ねる際に、厚塗りするのではなく、水をたっぷり使い水を走らせてニュアンスを重ねる。ショッキングピンクや緑、あらゆる際立つ色も水の力によって下品にならないのが不思議。

ゆるくうすく画面を覆う水は、時に留まり時に流れまさしく「方丈記」の如しーゼラチンの質感から画想を得たという「geratinous」はグミというお菓子の毒々しいまでの色と触感のイメージに、メキシコやパリで買い求めた紙や箔をコラージュ。増殖していく細胞のような構成の作品に仕上げた。

今展では画廊に一足踏み入れたとたん襲ってくる鮮やかな色の乱舞に驚かれつつ、歓声をあげた方が多かった。こんなにふんだんなピンクの渦は日本ではなかなかお目にかかれない。渋さ、重厚さばかりが芸術ではないだろう。鮮やかで有機的な色のダイナミズムが人の心に衝撃を与え、カオスに引きずり込む。日常から非日常への異化が始まる瞬間だ。その裂け目をつくるまでが画家の仕事で、それから作品に何を感じるかは見る人の仕事だ。

この混沌に人はそれぞれの記憶をたどる。キャンディやチョコレイトの包み紙の醸すキラキラした夢を思い起こす人もいれば、盛り場のネオンを思う人もいるだろう。千差万別の思いが錯綜する万華鏡と化して、しばしも留まることがない。神彌佐子がねらい、自らを託すのはそういう磁場なのだろう。

たらし込みの技法もまた、水に行方を託す。どこに流れるかわからない偶然の営為をも取り込んで、薄く濃く思いを重ねて行く。一枚の絵に向かい、その一回性の戦いに挑み続けているのが神彌佐子なのである。

その行為は時に痛々しくもあったが、10年の間に少しずつ殻が剥がれ今展ではそれを謳歌していた。真剣勝負の楽しさに満ちていた、といってもいいくらいだ。イチゴやパパイヤなど果物をプレスし、原形がわからなくなくなったものを再構築していくという作画で描いた小品たちも楽しいインスピレーションに満ちたものだった。

単色でみれば毒々しい色も神彌佐子の魔法にかかれば、なんと魅惑に満ちた色の連なりになるのだろう。天性の色感にいっそう磨きをかけ、透明感を増した作品たちはそれぞれに響き合って光を放ち画廊中に充満する。

「わたしにとって制作はダイレクトな身体表現である」という神彌佐子の真骨頂は、見た人の脳髄に直接響くストレートさがあることだろう。理屈抜きに反応する感情、あるいは理不尽な情動を人は制御していきている。その間隙を縫って神彌佐子の作品は飛び込んでくるのだ。判断以前の直感を呼び覚ますー嗅覚や聴覚に近い反応を視覚であらわす、という仕事なのだと思う。

このアマノウズメノミコト的乱舞に堅い扉も「ひらけゴマ」。姓が「神」名が「ミサ」というのもうなずける次第というもの。ご見物衆は如何ご覧いただいたであろうか。画像はご来廊の方々の一コマご紹介まで。

安住小百合・林茂夫展

安住小百合とご夫君・林茂夫の二人展が始まった。

2000年から毎年当画廊で個展開催の安住小百合は、’82年多摩美大大学院日本画科を修了すると、主に日展を舞台に発表し始め、郷里宮城の河北美術展では各賞を受賞するなど旺盛に活躍。その後結婚と出産・子育ての時期を経て’00年から本格的に個展に挑み始めたという経緯を持つ。お二人のお嬢さんを育て上げ、画家としてのみならず女性としても豊かな人生を送ってこられた訳だが、いよいよこれから全開の画家生活を迎えるにあたり、今展では今までバックアップに回ってくれていたご夫君・林茂夫の仕事をあらためてご紹介し、それぞれが一個の作家として次のステップに繋がる契機としていただく事を企図した。

林茂夫は山梨に生まれ、早稲田大学では日本史専攻。その当時は抽象の油画を描いていたそうだ。その後銅版画なども手がけていたが、一家の柱として塾の経営に専心。チーム林としては、安住小百合をバックアップすることに徹して来た。

その間、野山の草花を取材する安住に同行して山へ出掛け、山野草を見る機会が増えるにつれ持ち前の絵心と探究心が芽生え、植物図鑑を片手に撮影し記録することに夢中になったらしい。折からコンピュータグラフィックスの技法もマスターした頃で、ここから一直線に作品化がはじまつた。もともと油画と版画の素養があったところへ、パソコン上の細かい作業が苦にならない性質があいまって、CGという新しいジャンルでの制作を一人静かにコツコツ続けてきたという。 同じ素材を取材しても作家の目と手が違えば、全く別の作品になるのは自明の理ではあるが、日本画という千年の歴史を持つ技法と、最新の機材によるおそらく一番新しい技法が「植物譜」という共通のテーマで競演されるというのは非常に画期的な試みではないかというのが、一つの狙いでもあった。

期待にこたえて安住小百合の岩絵具と金箔と漆黒の世界はあでやかな中におだやかな気品をたたえ、林茂夫は油画の明暗のメリハリと版画の技法を取り入れた構成のモダンさが光るクールな画面を作り上げた。 ただ双方とも「植物」へのなみなみならぬ愛は共通し、それぞれにここから広がって自分の高みを目指していくのだなぁとあらためて感得させていただいた。

一枚の葉のなかに宇宙があるーと看破した小倉遊亀先生ではないが、その中に没入してそこを生きる人にしか見えない世界がある。何を求めて人は描くのか、一本一木の草花が私たちに語りかけてくる事は多い。この二人もまたその「命」の根源にふれたいと願う人たちであろう。

会期中、そんなお二人の応援団の方たちがたくさんご来郎下さった。この「植物譜」の種が、この大勢の方に運ばれてあちこちに芽吹きますように心から願ってやまない。

清水研二朗展

清水研二朗の銀座デビュー展が始まった。

清水は1976年京都生まれ。約一年の渡仏を経て、2001年に多摩美大日本画科を卒業している。在学中の2000年に都下鷹の台で初個展、2002年に神田で個展の他、グループ展や壁画制作など旺盛な活動をしていたが、その後仕事が多忙になってきたため一時発表を控えざるを得ない状況が続いていたという。 今展は実に七年ぶりの発表。また、描くテーマも大きく変貌を遂げての再スタートとなった。卒業まもなくの個展では人物の形を通して造形表現をしていたが、このところコツコツ一人で描いていたのは、蛙というあらたなモチーフ。もちろん蛙そのものというより、その形を借りて回遊式庭園や山水が描かれているわけだが、この大きな転回のきっかけとなったのは、沈黙の間に培った古典の勉強と、なりわいとしてきた造園の世界との出会いだ。

在学中にフランスに渡り、ヨーロッパ各地の美術を感得してきた清水が向かった先が現代美術っではなく日本の古典だったところがまず面白い。肌にあうか合わないかは実際に肌で感じてみるしかないが、結局のところ蕪村にいきついたのだという。水が添うように自分にとってすんなり落ち着く場所、またそれが一番エキサイティングなところでもある。自由自在な筆さばきの蕪村画は爛熟した江戸期の精髄そのものー古典の画集をめくる間にその芳醇さに気がついた清水の画想も自然その方向に傾いていく。

またそれを後押ししてくれたのが、仕事としている造園業の親方の姿勢だった。作庭といえば誰もが土の上の仕事と思うが、実は地面の下の仕事の方が大事だとその理を教えられたのだという。上が生気あるれているためには下の環境を整えるー逆に下が整っていれば上は自然に伸びる、という摂理は造園のみならず全てにあてはまることである。

これらの事を徹底的に体で覚えた清水は頭だけで考えることを止め、画想がリアリティをもつまで練りに練った、一見荒唐無稽に見える蛙式庭園「かえるもの」は、親方も驚く程よくできた庭園設計図だったことが一つの成果だろう。また私の好みでいえば、さらにそこから色んな計らいを取り除いて、空間が美しい「雫」が今展の収穫だった。綿布に薄く土を塗り、さらにそれを洗い、自然な古色を帯びた空間はどんな装飾より美しいと思わせてありあまる。しかも緑が清新で若々しいのが嬉しいではないか。

蛙の絵を描く前、鎌倉の自宅門扉にモリアオガエルがちょこんと乗っていたのだという。普通深山に生息する蛙であるが、この美しい緑を描かせるために姿をみせたのではないか、と因縁めかしたくなるエピソードである。

七年ぶりの個展を支えてくれた夫人の木下めいこ画伯やご家族、また親方ファミリー、ご友人などがご来郎下さった。これを糧にさらなる飛躍を願ってやまない。

尚、画像三枚目は19日に都心各地で行われたtokyo milky wayのイベントで、画廊の電気を消してろうそくで絵をみる光景ー怪しい一コマではありません(念のため)

男が描く男・女が描く女展

前回の墨展に続きジェンダーシリーズと銘打っての第二弾「男が描く男・女が描く女展」が始まった。

男組の大将は伴清一郎に、女組の姉御は松谷千夏子にと布陣も完璧!と思っていたところ、当の姉御から「え〜全裸シリーズ?」と聞きまつがい、、。ジェンダーですって!。

同性が描く同性ー異なる性がみるものとどんな風に違うのか見てみたい、と企画したが、ふたをあけたら男組は祭りモード。その晴れがましいことといったら前代未聞。一方、女子はクールにさっぱりきっぱり、取り立てて騒ぐ事ではありませんわ、と顔色も変えない

意図したことではないが、画廊上に一本の線が引かれたかのように、熱い男と醒めた女が火花を散らしている構図は非常に興味深いものがあった

男組組長の伴清一郎は周知の通り、童子をモチーフにして御伽草子の世界を描く油画家である。大和心を体現した童子は子供のなりなのに筋肉隆々。画家本人も日々肉体の鍛錬を怠ることのないますらおぶり。昨今の世相を怒りつつ、日本のあるべき男子のありようを絵に託して描く。散歩の度に愛でていたたんぽぽを、あるとき心なき隣人が踏みつぶしたのを「わしの大事なたんぽぽを粗末にして!」と悲しんだ心やさしいもののふである。

また久々にセルフポートレイトに取り組んだ平野俊一は当画廊でもおなじみだが、近年は花をモチーフに制作。かつてLABO展で描いた後ろ姿の自画像をもう一度、と依頼した。CG画像を丹念に描き起こす作業は、花と同じだが、自分の体がモチーフとなれば自ずから視点が変わってくる。1997作のリライト版は30代の凛々しい身体に草の影を重ねて入れ墨風に、2009年版はやや緩んだ肌色が艶かしい。

相撲の力士を描く木村浩之は、本場所ばかりでなく相撲部屋の朝稽古に顔を出し、精力的に男達の発する戦いの気を絵具に写し取っている。鍛えられた筋肉を持つ力士たちの裂帛の気合いが画面からのぼり立つようだ。

今展で初登場の勝連義也は沖縄芸大デザイン科卒、今も地元で制作する画家である。平井和正の幻魔対戦の表紙と挿絵でご承知の方もおられると思うが、銀座では初めてのご紹介となる。今回は糸満漁師や祭禮衣装の男たちをチョイスして展示したが、幻想的な女性像も得意として描いている。本来勇猛なはずのエイサーやハーリーなど祭りの男たちは、彼の手にかかると憂いを帯びて凄艶な伊達姿となる。鬱屈とハレが同居するもどかしさが美に変わる一瞬を狙っているようだ。唯一、漁師と描かれたきじむなぁ(沖縄のいたずら魔物)がいきいきと彼本来の無邪気さを伝えているような気がする。

さて、男組最後の画家は奥津直道。華奢な指からなぜこんなマッチョが生み出されるか不思議だが、ボデイビルダーもかくや、と思われるアニキたちが今展では風神・雷神となった。しかも雷神の手には鉄アレイが、、。こんなユニークな発想は奥津画ならでは。強烈な色気まんまんのアニキの背に花かごがあったり、なにか可愛い。サブカルチャー誌にカットなどを寄せながら、淡々と我が道を行く奥津のファンも多く昨年末には北斎のアニキ版のような作品がパリのエロティック美術館に展示されたとか。日本美術の古典を吸収しながら奥津の描くアニキ達はどこまでも飛翔する。

このような濃い男組を乾いた目線で茫漠と見つめる位置に女組代表姉御・松谷千夏子の描く女たち。何時にも増してクールなその目の脇にはかすかな涙のかけらが。でも、これを涙と思ってはいけない。なにせかけらである。いつの涙か判然としないしろものなのである。色々な記憶が風化してもうはがれ落ちそうなぎりぎりを松谷は描く。生なものは松谷の美意識が許さないのだ。そうやって記憶の底に沈ませ浮かび上がったかすかなささやきこそ松谷のリリシズムであり、強烈な存在感の所以なのである。女というのはここまでしぶとく見るかと思わせるリアリティが彼女の作品を立たしめている、といっても過言ではないだろう。

阿部清子もまた一撃で相手をリングに沈める。アラフォー世代の荒波を乗り越え、ようやく画家として獣道に乗りこんできたばかり。だが、気弱そうなその外観にだまされてはいけない。極端に単純化した筆ながら、一気に相手の心を射抜く作品の目ぢからはただ事ではない。哲学や禅に小さいころから興味を持ち、墨の絵に惹かれていたという。人間とは何だろう、という問いをいつも心に持ちながら自分の居場所を探して来た阿部が、自分を表現する手段として選んだのが女性像だった。おばぁさんから子供まで、自分を託すような気持ちで描いて来たのだろう。それが画面から溢れて人を立ち止まらせるのだ。

そして女組の最年少は佛淵静子。いつも友人のダンサーや画家仲間など気心のしれた人をモデルに女性像を描いて来たが、今展では教え子に制服を着てもらっての制作だ。先般の個展では看護婦の制服をきたモデルにダンスの動きをしてもらったもので見物衆の度肝を抜いたが、今度は女子高生ときた。佛淵の線は生真面目で清潔だ。丹念に繊細に形を追って硬質な透明感のある人物を描く。制服という一種特別な装置ともいうべきイメージの力を借りつつ、そこを突き抜けた人物の表現を目指す、理知的な描写でそれを裏切る人間の表情をとらえるところが面白い。

今展では異性だったらこうは見ないこうは描かない、と思われる視点をあぶり出したいと企図したわけだが、それぞれの作品を見ていくと、やはり同性ならではのありたい佇まいや姿があるのだなぁと思えた。本当に男らしい人は女性的なナイーブさをもち、本当に女らしい人は男性的な果敢さを持つ、という。男組は男らしさを描く事でより浪漫的になり、女組は女を描く事により、現実的実感を描きたいと願っているように感じたが、ご見物衆はどう思われただろうか。

ともあれ、世の中は男と女とプラスアルファ。バランスで成り立っているともいえるが、時にはそのバランスを崩したくなる時もある。絵画はそれぞれの画家の心から出て普遍に繋がるもの。それぞれが自由に心を広げて遊びたいものである。

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.2

小松謙一と藤森京子による日本画とガラスのコラボレーション展が始まった。このユニットで制作する『アオゾラとガラス』たちが今年も画廊にやって来てくれた。サーカスではないが旅する一座のように、決まった季節にやってきて、ポケットから「はいっ!」とアオゾラの詰まったガラス玉を取り出してみせてくれる‥。それを覗き込むとかれらの旅した一年の記憶が幾重にも堆積してきれいな層をなし、光に包まれて表れてくる、といった塩梅だ。

1959年生まれの日本画家・小松謙一は水の流れや雲の動きなど、一時も同じ表情を留めないものをモチーフとして、微妙な心の揺れなどを託して描いて来た。また余白を意識した空間表現でどこまで万象の存在の大きさに迫れるか、意欲的に大作に挑んでいることで知られている。

一方、藤森京子は1977年生まれ、小松と同窓の多摩美で工芸デザインを専攻し、卒業後は繊細なカットを特徴とするガラス作家として道を歩み出している。

常に新しい表現はないかと制作を進める小松が絵を立たせる事は出来ないか、と考えたのがそもそもの発端らしい。平面の限界を突き破りたいと絵の裏側を見せる工夫を藤森の仕事に託したという。和紙に重ねた絵具の層がガラスに挟まれて光を透過させる。岩の粒子の窓、箔の層、何層にも重ねられたガラスが鉄の台の上に直立する。 あるいは寄木細工のようにカットされては組み立てられた色の砕片による家。そして何よりもの収穫は、絵具が乾いては消えてしまう濡れた色をガラスに封じ込める事に成功したことだろう。

平面という制限を乗り越え、タブーをタブーと思わない果敢な挑戦はガラスという異素材と出会うことで、不可能と思われていたことを可能にした。のみならず、二人のコンビネーションはそれぞれの世界から違う魅力を引き出して、さらに別の世界へと向かおうとしている。

孤立した制作からユニットとして試行をはじめた二人の今回の仕事では、今まで材料を投げかけていた小松が初めて受け取る仕事をした。個々の仕事から派生して自分の仕事以上のものを相手から受けるーあるいは自分が与えるというのはお互いの信頼と尊敬がなければ成り立たない。その希有な関係があればこそのコラボレーションといえよう。

目指すのはアオゾラ。水や空気が単体では透明なように、日々の営みを一枚一枚ベールにして重ね、奥行きのあるアオにしていく。一個の作品を生み出すための葛藤や錯誤、発見や喜びを幾重にも重ねたさきに深みのあるアオゾラが生まれる。ガラスに重ねられる色彩もまた、そのアオゾラに至るための道しるべなのだろう。こうして気宇壮大な世界観を持つ小松謙一の中に潜む繊細なロマンティズムと、針の先ほどの感覚に耳を澄ます藤森京子がもつ不屈の合理性は一つの作品のなかにらせん状に絡まり、アオゾラの結晶として銀化していくのである。

そして今、ガラスを包んでいた風呂敷をひろげ、一つ一つアオゾラを取り出しては画廊に窓を穿ってくれた。日本画とガラスという異素材をさりげなくマリアージュさせてくれる額の役割にはさび色も美しい鉄。小松にアトリエを提供し、懇切に溶接やら腐食を教えて下さった鍛金家のご夫妻・市岡さんと留守さんもご来廊、出来映えを見て下さった。また、空手の上達のため見事ダイエットに成功してさらに美女度をあげたちさと嬢の鎖骨あたりには、アオゾラガラスペンダントがキラリ。わたしも小さな手乗りアオゾラが欲しくなった。みなさまはいかが?

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.4

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.3

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラス

永江俊昭陶芸展

沖縄八重山、その中でも最も南に位置する波照間島に産する土を使い、様々な技法を駆使してその魅力を最大に引き出そうと制作する永江俊昭。沖縄に魅せられ、歌の師匠の元に通いつめるうち、島で昔制作されたという陶の話を伝聞し、窯跡を探し当てることから彼の「波照間焼」は始まった。その経緯については彼が用意したステイツメントに詳しいから下に記す。

古来「神の島」ともいわれ、神行事、古謡が多く残る沖縄においても有数な歴史を誇る島であります。

その波照間島でも昔は、家屋用に琉球赤瓦を島内で焼き、島内に窯を築き、瓦の他にも甕などを焼成していた様子です。しかしその窯も今は無くなり、瓦はじめ陶器を製作することもなくなりました。

かつて八重山では、有名な「新城(パナリ)焼」というものが新城島で焼かれていましたが、波照間島においてはあえて「波照間焼」というものは存在していなかったようで、この度、波照間の土を使い、波照間の素朴な雰囲気を残しながら懐石食器、茶道具、壷類、雑器に至るまでを製作すべく「波照間焼」を興しました。

目の細かい、焼き締まりのいい素晴らしい土質で、焼き上がると赤色に発色します。ただ、耐火温度が低く薄造りには不向きですが、洗練された中にも野趣に富み、波照間島独自の空気を映す作品作りを心がけております。

また、波照間の海には、ダイバー達の間で時に「波照間ブルー」と呼ばれ、ダイバーたちが憧れる美しい海があります。その海の深い青色を表現すべく「波照間青釉」と称した青い釉薬の作品をはじめ、焼き〆陶、刷毛目粉引き等の技法を用い作品作りをしております。 永江俊昭

1984年芦屋市滴翠美術館陶芸研究所から始まった永江俊昭の陶歴は李朝陶磁への傾倒から、中国古陶磁、古唐津、京焼きへと進み、更に刷毛目、粉引き、三島、織部とその枠を広げて来たわけだが、波照間の土を発見することによって新たな境地に導かれたといえよう。

古陶の完成された世界から、自らが興す未知数の世界へ。この大きな転換を問うべく今展の次第となった。おおらかで神話的な島の風光に魅せられる人は多いが、すでに捨てられて顧みられなくなった窯あとを探し、土の在処を問うて歩いた熱意と「波照間焼」という名で自らが可能性を切り開くという自負によって、永江俊昭は世に「波照間」を知らしめ、さらに島との密接な関係性を築くこととなったのである。

その恩人である八重山民謡の師・後冨底周二先生のお兄様ご夫妻と今展の総合プロデュースを引き受けてバックアップして下さった小林社長、そしてそのファミリーの皆様が初日に駆けつけて下さった。心から感謝を申し上げたい。

万葉を描く日本画展

万葉集4500余首のなかから、それぞれの画趣に合う一首を選び描くーという企てが、さいかや川崎店のあと連休をはさんでいよいよ開催された。

周知の通り、万葉集は現存する最古の歌集で7世紀半ばから8世紀半ばにかけて詠まれた歌が20巻におさめられている。天皇から庶民まで身分や歌風をこえて幅広く蒐められた歌垣は、その後千年の時を経ても多くの人々に愛され続けている。

普段、ことさらに万葉集といって本を繙かなくても百人一首や教科書で親しんだ歌も多くあり、その驚くべき浸透力には今更ながら瞠目するばかりである。

今展を構成する画家たちも、4500余首の歌たちに分け入ってその世界を自分たちの血肉とした。また、選んだ歌も多岐にわたり一首として重なりがなかったことも申し添えよう。

それぞれ案内状用に選んだ歌を50音順に記す。

池田美弥子 美奈の瀬・鎌倉由比ガ浜(4号)

ま愛しみさ寝に我は行く鎌倉の美奈の瀬川に潮満つなむか(詠み人しらず)

磯部光太郎 万葉の銀河 (8号)

天の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎかくる見ゆ(柿本人麻呂)

織田有紀子 春の耳成山 6号

香具山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらしいにしへもしかにあれこそうつせみも妻を争ふらしき(天智天皇)

越畑喜代美 恋する時に 60×15

卯の花の咲くとはなしにある人に恋ひやわたらむ片思にして(詠み人しらず)

小松謙一 ももいろの刻 6号

桜花時は過ぎねど見る人の恋ふる盛りと今し散るらむ(詠み人知らず)

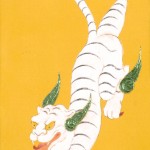

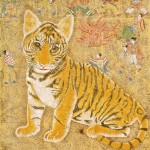

鈴木強 笑うトラ 6号

虎に乗り古屋を越えて青淵に蛟龍捕り来む剣太刀もが(境部王)

松谷千夏子 松枝 大衣

八千種の花は移ろふ常盤なる松のさ枝を我れは結ばな(大伴家持)

山下まゆみ 国見の歌(月)白虎 75×20

大和には群山あれど とりよろふ天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は煙立ち立つ 海原はかまめ立ち立つ うまし国ぞ あきづ島大和の国は(舒明天皇)

山田りえ うつぎ 6号

佐伯山卯の花持ちし愛しきが手をし取りてば花は散るとも(詠み人しらず)

どうだろう、この選歌は。画想から入るか、歌から発想するか。それぞれの画家の意気込みがみえるようである。おおらかな恋の歌、国褒めの歌、植物の歌、東歌、果ては天体を巡る歌まで万葉びとの自由な発想の舟にのって、画家たちは大海に漕ぎ出したようだ。

自然や風光に自身の心情を託して謳う、といういかにも日本的な表現は絵の世界にも通底するもの。これ以後、幾万の歌がうまれテクニックの堆積のなかで徐々に本来の言葉の力がなくなってくるなか、何度もこの「古拙」に戻りここから力をもらって再生してきた事を考えると、本展の画家たちの挑戦も宜なるかなと思えるのである。

本来の「言葉」の力、「絵」の力は野太く直裁でストレートに胸に届くもの。「美」という衣にそれらを包みそれぞれの世界観を託す訳だが、時代が下ると衣の方が厚くなりすぎて中身が見えてこないようになる。

本展では、万葉の歌を借りて、もっと素直にもっと自由に発想しようという画家たちの意欲をかいま見せてもらった。回を重ねるごとにこの千年の時を超えた「言葉」と「絵」の往来は楽しいものになるに違いないと期待しているが、次の展開は如何に?

画像は万葉に因んで「草の宴」。野山に若菜を摘みにでた元乙女たちによる心尽くしの一夕である。ちなみに「この岡に菜摘ます児 家告らせ 名告らさね」と言い寄る殿方はいませんでしたな、残念ながら。

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20