春一番といえば風だが、たんぽぽの綿毛とともにやってくるのがみそそな世界。ようやく水温む、とか、長閑とかいう言葉と季節が一緒になった感じの今日この頃、毎度っ!という声とともに始まったさわやか朝搬入ーこのぎりぎり感がいいのよねっっっっっ!と、独り言。

しかもメインのちび巻物が届いてないぞ!きゃあきゃあ騒ぐわりには手が進まない女どもに目もくれず、淡々と作業を進める子犬便・タッチャンにまずは感謝。

なんとかならなかった事はない、と呪文のように繰り返しながら、われらB型チームが存続できるのはA型様とO型様のおかげです。

それはさて超ミニサイズの大作・みそそな巻物は机の上に鎮座ましましているが、これを繙いた人は必ず「欲しい~!」と叫ぶ。題して「御猫日日図」。画伯愛用のトルクメン族のアンティーク絨緞の上に置かれた中国の文机(しかも酒臭い)の前に座れば、宗次郎の曲とともに悠久の時間が流れはじめる、筈。岩瀬家の御猫様たちの、しどけなくも愛らしい姿態を余すところなく伝えるの図は、右から左への時間軸を得てさらに縦横無尽なものとなった。もう一度もう一度とご開帳をおねだりしたくなるこの超ミニ大作は是非実見でご覧を。

明石と大分からのお客様とともにひょっこりひょうたん島の人形制作者・片岡昌氏をお迎えしたの図も。

高石久仁子展発進!

高石久仁子が一年ぶりに帰ってきた。三度目となる今展では、統一感のある構成で大人度をアップ。マチエールを重ねた渋い画面が印象的だ。

高石久仁子は1968年東京新宿生まれ。1999年に多摩美大大学院日本画科卒業すると、公募展やグループ展などで旺盛な制作を始める。2007年に柴田悦子画廊で個展以来2008年、2009年と連続で作品を世に問い続けている。

今展では特に花卉の表現に長足の進歩がみられた。町田の近郊にある古代蓮の池に通い、花が咲き、枯れるまで取材を繰り返したという。丹念に下地を施したうえに岩絵具を盛り上げ、箔を貼る。さらにサンドペーパーで磨き、足したり消したりしながら出てくる景色をみて、場合によっては箔に焼きをかけて高石ならではの絵肌を作り上げて行く。その絵肌を殺さないように、今度は絵具で花や実を描き起こしていく訳だが、この加減が作者の美意識の見せ所だ。

高石久仁子の仕事は、あからさまな描写を嫌い、見えるか見えないかの境界を探って行く。描きすぎず、複雑に重ね上げた絵肌に思いを託して任せるのだ。どこで筆を置くか、これもまた今その時の画家の美学を映す。今展ではいぶし銀のような基調のもとに、ほのかにみえる花や実の彩りが実に美しかった。ストイックなまでに絵肌と格闘し、ぎりぎりまで色と線の調整に神経を使った力作である。

金箔地の、抽象的な線を残す蓮の二連作も複雑なエッジを描きながら時間を経た古閑な表情をみせていたのが収穫。重厚な底びかりを湛えた画面から在るともなく立ち上がってくる世界が思いがけなく深い。男子三日あわざれば刮目(かつもく)して見よーというが、高石もまた一年見ざれば目を見開くような進化を遂げていたのであった。

会期前に新型インフルエンザにかかり、鼻血を出していたという苦境を乗り越え、見事復活して無事展覧会を迎えた高石久仁子とその応援団の画像とともに展覧会のご紹介とする。

林典子展

在住する熊本の地で、画家としてのキャリアを積んで来た林典子さんが満を持して銀座に挑んできた。

林さんは1958年熊本生まれ。幼稚園の頃見た、近所のおねぇさんの絵に憧れて以来の画家志望だから年期入りだ。長じて美術科のある高校に進学、ここでもう日本画の洗礼を受け、京都にある嵯峨美術短大の日本画科に進む。

1997年に卒業してからは故郷を発表の場として、その地に根ざした今の自分の心象を描いて来た。和紙や岩絵具といったような日本画材と墨。この長い伝統のある画材と、誠心誠意つきあってその魅力を引き出し自分の心を表現する。言葉でいうと簡単だが、実際は死にものぐるいの挑戦だ。

一説に日本画家は50才まで若造だ、といわれるのは、この画材への修練がそのくらい必要だからだろう。特に京都で伝統の技法を学び、徹底した造形への意思を高校時代から叩き込まれている林典子さんは実に真面目にこれらと取り組んで来た。途中、子育ての時期はあったにせよ、弛まず、変わらぬ熱意で作品を描いて来たであろうことが、今画廊を飾る一枚の絵から汲み取れるのである。

薄く溶いた絵の具を何度も重ね、自分の心の有り様をさぐるように描きに描く。自宅の窓から遠望する阿蘇連山の稜線ーこの線から始まるドラマがある。平凡な日々にも色々な陰影があるように、彼女は一本の線、一滴の絵具の重なりにもこだわり、堆積させていく。まるで彼女の生の証しのように。

だが、この「生の証し」には泣き言がない。自らを掘り起こし、奥へ奥へと進む意思があるだけだ。まるで風雪を経た漆喰の壁か、大名物の茶碗のようにすべてを飲み込み、またそれを滲み出させる。芭蕉がその俳論で「云いおへて何かある」と述べたような境地を思わせる。

彼女が「なんでん全部やってみんと気がすまんたい」と熊本ことばでいう時、心の機微をすべて絵に打ち込んで昇華してきた景色がみえてきる。だが、その求心的な作風と求道的な姿勢が、人に何かを強いることはない。好きなようにここから汲み取ってくれればよいとただそこにあるだけだ。

このような泣き言のなさに私はいたく感心したのだが、もし一つ期待するとすれば「もっと遊びを」ということである。積み上げて構築したものを、もう一度突き崩し自由なところに放ってやれば、林さんのなかで眠っている「野生」の力が目覚めるに違いない、と思うのだ。

なにせ50、60洟垂れ小僧の世界である。ここからが本番、ともいえるところに今林典子さんは立っている。是非、また一歩、足を踏み出してほしいと心から願うものである。

LABO展ー21th

21回目というグループ展を更新するLABO展。メンバーの麒麟・越畑喜代美・平野俊一は1984年多摩美大卒の同期生である。いかに同期といえど21回はすごい。たしか20回の時も驚いた。今回は始まった年に生まれました、というお嬢さんが来廊したのでどの位の年月だったかが形でみえた。最初から二、三回はギャラリー箼(たかむら)という7丁目の画廊で開催。場所がらか、きれいなおねえさんたちが髪をアップにする美容室が隣にあってくらくらしたものだった。その後は8丁目にあったギャラリーイセヨシで長く発表した。1997年当画廊がオープンしてからは毎年足並みを揃えさせてもらっている。紆余曲折でその後箼さんはやめ、イセヨシさんも前の場所からは移り業態も変わっているから、画廊の変遷より長いグループ展ということになる。LABOというのは実験とか研究とかいう意味の命名らしいので、各員とも自分の個展に先駆けてこれはという作品を発表する。麒麟の作品は年を追うごとにミニチュア額のなかの細かい花の描写が精妙になり目を驚かされるし、越畑喜代美の薄墨作品もそのテクニックの微妙な加減に意欲を感じる。平野俊一作品の花のバリエーションも今年は月下美人を加えてさらに磨きをかけた。毎年決まった日に作品を持ち寄って、今年はこんな感じと作品を披露するのは君子の集まりに似て心楽しい。欲も得もなく、ただ今の自分を持ち寄る。画壇から離れてそれぞれ我が道を行く三人が年に一度集まることで、また描き続けていく勇気を得るのである。最近よく読んでいる宮本常一の本に、民俗学の師の澁澤敬三から「本流にいるより傍流にいる方が物事の本質がよくみえる」とよく言い聞かされたとあり、LABO展の21年と重ねて意を強くした。細くても枯れない傍流をどのくらいもつかで本流の質も変わってくる。いささか我が田に水を引くと、傍流の方が水質が良い、ということもある。この変転する時代に、我が道を行くことがいかに難しいかは毎日を照らすと忸怩たるものがあるが、LABO展の良さはてんでばらばらに我が道を行っていることだろう。自由なスタンスだけが唯一のお約束で、君子の交わりに似た水のような付き合いである。これはこれでなかなか出来る事ではない。傍流の品の良さとでもいいたいところだが如何。

吉川優展ー靉靆

吉川優の十周年記念展以来の個展が開催されている。

吉川優といえば、当画廊のオープン記念展以来節目節目に登場いただいている御大だ。1958年に山口生まれ、東京と大阪で育つ。その後名古屋の愛知県立芸大大学院で日本画を修めると、若く実力のある俊英として人気画家の道をひた走った。

幼少の頃から各地を転々とした吉川さんは、理想の天地を求め住み慣れた名古屋から現住する飯田の山中に居を移した。目の前に南アルプスの聖岳が屏風のように聳え立つ地である。かつては開拓の農民が切り開いたと思われる山中の台地に吉川さんのアトリエはある。冬場はアイスバーンとなって往来にも難渋するところだが、四季おりおりの眺望は素晴らしく吉川さんの作品の生まれる背景がここにあると頷かれる。

もうここで暮らすようになって17年になるという。村人にも愛され村立の吉川優美術館ができる予定ときくと、吉川さんもついに安住の地を得たかとうれしくなる。

吉川さんは20代から50才になる今まで、ひとときも休むことなく激しい美術界の動きのなかに独自のフィールドを築いて来た。浮世絵を思わせる色彩の繊細な農村風景から、中国宋元画の骨格正しい山水を背景にした山岳風景まで、あらゆるものに挑戦して吉川優の世界の幅を広げてきたといってもよい。

50才になったというこれからを展望する機会にと、今展を楽しみにしていたところ長谷川等伯の墨に感じるところがあったとのことで実験的な小品を描いてきた。雄渾とか壮大とか、今まで吉川さんの画風を語るときに使って来た語彙とはかけはなれた枯れた世界だった。あえていえば吉川優の匂いがしない。画家のエゴを取り払った世界を描こうとしているのだなと思った。いよいよこれからが佳境という訳だ。

画家は自らの内面世界を、見える対象の力を借りて描く。オリジナリティという画家の自我がそこに現れるわけだが、それが人の心に届くためにはある普遍化が必要である。ただ普遍といってもわかりやすければいい訳ではない。小倉遊亀先生がいったように「一枚の葉のなかに宇宙がある」境地までの途方もない闘いである。

なんでもないことをなんでもなく描く、ということの難しさは画家それぞれが一番よく知っていることだ。吉川優さんは、何をかいても吉川優の世界ができてしまうタイプの画家だけに、この無名性への挑戦は大変な勇気がいったことと思う。

ただごとを描いてただごとでなくしてしまう境地は、老成を重ねて自然にできていくのが一番だが、そうは問屋がおろさないのが難しいところ。意識してまだ見ぬ世界へと離陸した吉川優のゆくえを、少しどきどきしながら見守っていこうと思っている。

越畑喜代美展ーお茶会風味 枯竹庵編

越畑喜代美展もかれこれ12回を数えることとなった。思い起こせば13年前に独立開業した折りのどたばたを、徹夜でつき合ってくれたのも彼女だった。初個展から数えて3度目の1998年に悦子画廊デビュー。以後、毎年個展を続けている。

この数年のテーマは、お茶会風味。正式なお茶会を名乗るには力不足だが、こんな面白いことを遊ばない手はないと、ままごと流台所茶会の旗揚げをすることにしたのだ。お釜は花柄のホーローの鍋、柄杓はレードル、茶巾はフキン、茶杓はパフェスプーン、茶碗は水玉の飯茶碗と、それぞれに銘までつけて盛り上がったものだった。

こんな不埒なやからを本物のお茶人の友人たちが面白がってくれて、サポートして下さるようになったのが5年前。去年は念願のなんちゃって茶室までできた。越畑の母方の里の竹山から様子のいい青竹を伐り出し、越畑旦那と大本の旦那という粋人が組み立てた「青竹庵」は、気恥ずかしいほど緑の濃いまっすぐな庵だった。一年たった今年、さぞいい色にあがっているだろうという目論見とおり、見事な枯れっぷりをみせて「枯竹庵」は組み上がった。文字通り一夜城ならぬ十夜庵である。

こおろぎの鳴き声を集めたCDをかけて鄙びた二畳台目に、今年のお道具仕立ては盆略手前一式。秋草の鉄瓶にしゅんしゅんと湯が湧き一飄斉の四君子蒔絵のなつめが花を添える。床のお軸は細身の「吾亦紅(われもこう)想月図」。風炉先屏風は山ホトトギスと枯れた竹の葉を描いた「野路中秋」。名月を呼び込むしつらえに菓子器は銀の丸盆、水差しは芋頭をかたどった波照間焼き壷、主茶碗はロイヤルコペンハーゲンのサラダボールと洒落た。替え茶碗は天現寺さん由来の信楽と伊賀を用意して、お客様を待つ。<br>枯竹庵を囲む空間には、「樹々名月図」や「林々迎月」「迎月風径」など月をめぐる越畑喜代美のうす明るい世界が広がっている。絵には向こうから押し寄せてくるものと、こちらからのりだすものと二種類がある。越畑の作品はいうまでもないが、こちらの準備が整わないと見えてこない絵だ。薄明かりに目を凝らして静かに待っていると、徐々にその豊かな世界が見えてくる。ちょうどお茶を一服喫した頃が頃合いか。

その一瞬のために、「枯竹庵」を構想した。あえて大げさに禅語の「誰家無明月清風」を引用したが、どんな人の上にも月は照り風は吹くという自然のことわりと恩恵を、多忙にまぎれてつい忘れてしまう。越畑の作品は「一服して空を見上げてみようよ」とただ誘っているだけだ。何を感じ何を思うかは見た人にまかせる。いわば見た人が作品を作り上げる絵なのだ。誘い水に誘われて水が湧出するように、越畑の月から何か汲み出していってくれる人が一人でもいてほしいと一椀の茶を立てる。<br> かつて茶友の摂子さんが越畑の軸のお披露目にと夜話の茶事を催して下さった時、 菜種油のかそけき燈明のもとで鼻は炭の香に、舌はお椀に、目は床の軸に、と五官を総動員して味わうという経験をした。何かを失えばそれを補うために人は今まで使わない機能を使う、という事は知られているが、日本の文化はそこまで踏み込んで削ぎ落とす。空腹な時にご飯が美味しいのは自明な理で、求めている時は暗くても見えるもの。暗闇に近いなかで求め見た越畑の軸のなかの花のなんと可憐だったことか。

見えるものの奥にもう一つなにか隠されていないとつまらないと越畑が考え始めたのは、これ以降のような気がする。作品は同じでも、見る人によって汲み方が違うのは作者も考えが及ばないところで、摂子さんによって示された作品の解釈は、以後わたしたちを駆り立てて「遊び」も病膏肓(こうこう)の域に入ってきた。

塩出周子日本画展

福井在住の日本画家・塩出周子の展覧会が初日を迎えた。まずはにぎやかにバスで駆けつけて下さった応援団の皆様と初日に合わせて開催のミルキィウェイのイベントの画像からご覧いただこう。

塩出さんは、多摩美大・堀文子教室の一期生。愛媛は新居浜のご出身ながら、ご主人の郷里である福井県に嫁がれたのちは、ここを制作の場として創画会や県展などに出品している。もちろん画家としての長いキャリアのある方だけに、地元での個展やグループ展にお忙しい。一昨年から始まった「堀教室同窓展」でも力の入った作品が印象的だった。

勉強会などで月に一度上京される機会に、銀座で個展でもという話になったことから今展の運びになった次第だが、さすが日々一点のスケッチをと心がけている方だけに話は早かった。

大作4点を含んだ十数点をわずか一年余の間に用意していらして、画廊はまさに塩出ワールド。こんなに作品が並んだのは、須田剋太展以来か。しかも色々なニュアンスの赤に彩られた作品に囲まれながら、いささかも疲れない。丹念に重ねた仕事の賜物だろう、熟成した色彩のハーモニーは実に品がよい。

画廊の明かりを消して、ろうそくで絵を見ようという、トウキョウミルキィウエイのイベントに日本美術史を学ぶクレアさんとそのお友達も来て下さった。経済を学びにきているウズベキスタンの留学生は、塩出さんの赤い色彩の奥に隠されている更紗の文様に反応した。郷土の歴史や風物が巧みに染め出された更紗が絵の一部になって、ろうそくの灯に浮かびあがる…あたかも洞窟で遺跡を発見するように。

花と更紗やバテックの文様を巧みに重ね、作品に時間の深みと厚みを与えている塩出さんの世界が、その布が生み出された土地の方に感銘を与えた、というのは偶然の出会いにしてもうれしいこと。遠くインドや南アジアから旅してきた布たちも日本に来た甲斐があったというもの。

今展では搬入も搬出も福井から駆けつけて下さった応援団のかたがたのお手を煩わせた。お陰様で大作も難なく展示することができた。伏してお礼申し上げる次第である。次回はまたどんな作品を見せてくださるか、待ってますよ、塩出さん!

池田美弥子展

池田美弥子の沖縄をテーマにした個展が今日から。

数年前、沖縄の百貨店で沖縄を描く日本画展を企画したことがあった。画廊にご縁の数人の画家たちにお声をかけ、ほとんど手弁当のような展覧会だったが、気持ちよくこの雲をつかむような話に乗ってくれた一人が池田美弥子である。

以来、こつこつと取材を進め南国に通い続けてきた成果を今展で披露してくれた。主な取材は本島北部の喜如嘉。芭蕉布の材料である糸芭蕉が生い茂る地に滞在し、スケッチを重ねてきたという。住む人の気配が色濃く漂う赤瓦の家を俯瞰し、縁側や店先に島の暮らしのあれこれを想像させて楽しい絵に仕上げた。

地面の色は赤。今展で一番目につく色である。なぜ赤なのか聞いてみたところ、初めて冬の季節に沖縄を訪ねた折り、夏の強い日差しでは見えなかった土の色の印象だという。なるほど日中は光が強すぎてほとんどの色は消し飛んでしまう。冬になって幾分光が弱くなった頃、見えなかった色が出てくるというのも不思議なワザだが、沖縄ではさもありなん。

しかもこの赤を使ったことで、逆に南国のエネルギーが横溢し、誰にも真似できない池田ワールドが出現した。池田の故郷・新潟では冬は当然雪に閉ざされ、白と黒の世界になる。万物が枯れ果てる冬のさなか、沖縄の土は本来の赤さをとりもどし、白さから免れるという発見は、ひとえに池田の観察眼のたまもの。B型的乱暴力を駆使ししつつ、この「赤」のリアリティを絵にしたことは特筆すべきだろう。いきいきとした島の生命力がこの赤によって象徴され、神話的な世界をも伴った楽園の様相を描き出した、とも。

武蔵美大を卒業する頃には俯瞰する構図の絵を描いていたという池田美弥子だが、近年は学習院大学で源氏物語絵巻のゼミを聴講するなど、絵巻の空間の研究にも余念なく、ますます俯瞰の腕に磨きをかけているらしい。けっして器用とはいえない作風ながら、独自の世界を切り開く突進力は彼女の大きな力となり、今展でも思いがけない世界を展開してくれた。さらに突き抜けて、未知なる物語を見せてほしいと願ってやまない。

平野俊一展 in the garden

平野俊一展が6月7日までの会期で始まった。

in the garden と題された空間には濃密な花のかおりが漂い、丹念に抽出された花のエッセンスともいうべき色彩が目に飛び込んでくる。

二年前からぽちぽち描き始めていた花だが、ここにきて急速に深化。花々が一斉に花開くように平野俊一の秘められたパワーが解放されたと感じた。個展を毎年開催しながら、注意深く自分の進むべき水路を探ってきた彼だが、水滴が集まって大河になるように今展では「花」にひかりと水分を与えてこの10年の集大成としたように思う。

ただ花鳥画というのではない。気象という常に動くものを平面に描こうと色々な挑戦をしてきた果てに、生きているものとしての「花」が見えてきたのだ。実際、朝から刻々と花は変化し続ける。普通はその一瞬を象徴化して絵画にするが、彼は変化し続ける総体としての花を捉えたいーあたかもシャッターを開け放したまま写真をとるように。ピントを合わせない、という捉え方もあるのだ。

我々の目は、ものの形を正確にとらえるために絶えず瞳孔を収縮させているが、お年頃になるとその能力の劣化が始まる。一つの能力が失われると、不思議なもので別の能力が生まれるようで、彼の場合は「はっきり見えないほうが美しい」ということに気がついた。常に形と結びつく色が、「色」単体として立ち上がってくると幻想的なまでに不思議なオーラを発する、ということか。

ものを正確に写すことが画家の仕事だった時代が過ぎて、様々な絵画表現を試みる過激な時代に美大生だった平野にとって、50代近い自分が「花」を描くなどとは想像できなかったに違いない。だが、この10年制作に打ち込んできたことで、絵画と自分の垣根がすこしずつ取り払われて自然に身のうちのものになってきたようだ。まさに平野俊一しか描けない、平野の「花」のリアリティが今展では立ち上がって、見物衆を魅了した。

この花園では、見ようと思って頑張らなくてもいい。そこにある花の存在感を感じればいいのだ。花は十分にひかりと水を得てそこにある。頑張らない目でみると、平面に描かれている筈の絵が動きだすーその不思議さに身を委ねているうち、見えるものの裏側にある、見えないものに人は感動するのかも、と思い至った。そしてその見えないものは、見る人それぞれの心のなかにある。

平野俊一の今回の仕事は、この花園を通してその普遍のボタンを共振させたことに尽きる、と思うが如何。

松谷千夏子展ーGARDEN

松谷千夏子の展覧会が今日から。二年ぶり五度目の登場となった今展、どんなチャレンジをみせてくれるか楽しみにしていたが、その期待を裏切らず果敢に挑んできた。

ドローイングの調子を残したいと限りなく描かない絵を描いた前回と比べ、金箔という素材を使いはしたが、生の紙の素地をそのまま残して作品化した技量とセンスにまずは敬意を。昨今の日本画は重量化が著しく、凝ったマチエールをみせる仕事が多いなか、ここまで軽量化してしかも十分完成度があるというのは珍しい。いかに一本の線にリアリティをもたせるかに全神経を投入してきたかがしのばれる、というもの。

前回のDMで千夏子は文字通り千の夏を集めた女で、作品から流れる乾いた温度感が五月という季節にふさわしい、という意味のことを書いたが、まさしく「聖五月」とでも呼びたいような美しい花園を展開してくれた。

ぎりぎりまでシェイプされた人物と花々を画廊空間に配置するセンスもまた松谷千夏子ならでは。空間全部が額縁で、そのなかを彷徨いながら大きなひとみに吸いこまれそうになったり、魅せられたり。この秘密の花園は本当に魅惑にみちている。

今回のドローングはドレス部分にドライポイントの技法を駆使し、さらに切れのいい仕事ぶりだった。版画ならではのエッジの鋭さと、フリーハンドの鉛筆の線がいい具合にマッチし、全く間然するところがない。墨のたらし込みとは同じ黒でも質感が違うところが面白い。

今展の初日には、たまたまコンサートで沖縄から大城美佐子先生が上京してらして花を添えて下さった。思えば初めての個展の折り、伊江島から見た光景を描いた作品が、縁あって名護のお宅に納まり今は対岸にあるというのも不思議。今回のクレマチスも沖縄にお持ち帰りいただくこととなり感謝感謝。

またこの度の作品のモデルとなって下さったあずみちゃんもご紹介者のたっちゃんこと立野氏と一緒にご来廊。チャーミングな一輪となってくれた。画廊では月に一度、若い画家たちが中心となってデッサン会を開催しているが、松谷千夏子の尽力があってのこと。学生時代から何千枚も描き続けた、その弛まぬ努力が今開花して、今展の花園につながっていることを思う。その何千何万の線の中から、今さりげなく一本の線が、あたかも生きているように立ち上がってくるのである。

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラス

日本画とガラスのコラボ展。まずは彼らが用意したステイツメントから

「くりかえす季節の景色や記憶の重なりを描いた作品。岩絵具をガラス板に接着することで湿度のある光をもつオブジェ。それらの組み合わせによって織り成す空気感を発表します。」

柴田悦子画廊では久々二度目の登場となる日本画家・小松謙一。かれが今回コラボレーションの相手として選んだのは、多摩美大の後輩にあたる藤森京子。工芸科でガラスを専攻した気鋭の作家である。

そもそも平面作品である日本画を立たせたい、と思った小松の発想がこのユニットの始めとか。小松の作品には箔が多用されるが、その上に様々な岩絵具の層が重なるため、作品として仕上がった時にはわずかな光が箔を偲ばせるばかりだ。絵を裏側から見せたい、と思う人は多いが実際にやった人はいない。ガラス作家の藤森と出会ったことで、この発想が実現されることとなった。

今展に遡ること数回、ガラスと日本画の融合を目指して様々な試行がなされ、今展ではついに展示台やマットとして「鉄」にも挑戦。さらに魅力的な空間を作り出すこととなった。

藤森が普段制作に使うのは、硬質な工業用ガラス。それを入念にカットし、寄木細工のように構築していく。その合間に透過度が違う様々な和紙に描かれた日本画を挿み、二人のイメージに添った作品に仕上げていくのだという。絵具はガラスによって隔てられ、艶をたもったまま幾重にも重ねられ、またガラスは作品の色を閉じ込めることによって、柔らかに光を変化させる。

そこに封印されたものは記憶の断層。断片が重ねられることによって、それぞれの層が表とうらで違う顔をみせながらイメージを深めていく。

硬いものが柔らかくなり、柔らかいものが硬くなるー異質なものが出会う時稀にそれぞれの特性が変化し、生かし合う場合があるが今回の作品群はまさしくそれにあたる幸せなマリアージュだ。

この封印された記憶の断層をもって旅に出たい。色んなところで、様々な光でこのなかを覗き込んでみたい。その景色を映しこんでこれらは手の中でどんな変化を遂げるだろう。その解放された世界を見てみたいと思うのはいち私だけではないと思う。デュシャンの大ガラスをもじって、旅ガラスと洒落てみようか。

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.4

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.3

小松謙一・藤森京子展ーアオゾラとガラスvol.2

森直子展「陶に游ぶ」

7年ぶりという森直子さんの陶芸展が今日から。器だけでなく、篆刻や俳句も陶でという試みにー游ぶーと名付けた。しんにょうの「遊」とほぼ同じ意味だが、こちらの「游」には游永とか浮游とかさんずいならではの語感が。今回の仕事にはこちらの語がぴったりときたのだろう。

幅広い森さんの世界だが、陶芸の道では土ものを島田猛先生に、磁器を川崎忠夫先生について修めた本格派。大きい柄の蕪の器はたっぷりとして使い勝手がよさそうだ。色使いも品良く、食卓での出番が多いに違いないと思われる器の数々は毎回大人気という。茶道も嗜まれる方だけに、いいものを見てもいらっしゃるのだろう。絵付けの具合も心にくい。

また俳句の世界では中原道夫宗匠が主宰する「銀化」の中心メンバー・水内慶太師のもとで研鑽を積まれた。師直筆の「風呂敷に 月をつつみし 耳ふたつ 」という句を陶板にし、三歩下がった位置に自句「肩双べ 渉るポンヌフ 冬銀河」を並べた具合もよし。実家寒河江家の叔母さまとともに始めた俳句というが、打ち込んでこられた様子が思われる。

さらに陶印を彫り、押印して亡きお母様の形見の着物で表装した塩梅もまたただ人ではない。大正時代から昭和にかけて謳歌したであろう時代の名残を思わせる美しい意匠の着物である。傷んだところを外して布取りし表具されたこれらの軸は、また100年の命を得た。

「陶」という一つの素材を使って、今までご自身が打ち込んでこられた様々な世界を統合しようという試みはー「游ぶ」ーという一言にくくられ、涼しく立ちあらわれた。プロでもアマでもない、いわば「文人」のような自由な境地に遊ぶー森さんの美意識は着物の趣味にも表れ、京呉服の老舗「志ま亀」さんのご主人丹精のはんなりした型染めの着尺に、富本憲吉の陶印を描いた塩瀬の帯で出で立ってらした。陶印の柄という、珍しい帯の発想を、先代とご縁が深かった富本憲吉の印を展示した京都の美術館で得たという「志ま亀」のご主人もお見事なら、この展覧会にこの帯でと、躊躇いもなく購われた森さんも見事。

美意識というのは一朝一夕に培われるものではなく、着物ひとつのお見立てにも丁々発止のやり取りがあるときく。陶芸や俳句、茶道、篆刻など日本の文化に深く根ざした世界に遊んで来た森さんならではの「おこのみ」を展覧会を通して観させていただいた。

これを教養と呼ぶのだと思う。さらに楽しく游泳して、自由な文人魂を発揮してほしい、と願うや切。

森京子展

2002年、2005年と続けた森京子の三度目の個展が今日から。33歳の時に独立美術協会の会員に推挙され、以後着々と地歩を築いて来た森京子。変型の額から鉄のオブジェが飛び出したり、作品に色々な冒険を施してきたが、今展では身辺のものたちを軽いタッチで描いた。

画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。

画廊全体を一枚のキャンバスに見立て、縦横に展示された作品たち。入口には画廊の模型が置かれ、タイトルと作品位置が示されている。模型の玄関から本物の画廊を覗く、という二重の構造が面白い仕掛けとなっている。

大作が並ぶ団体展では、寸分の隙もない完成度の高い作品を求められるため、個展では肩の力を抜いたスケッチ風の作品を並べたいという意図をもって制作されたものたちは、森京子の普段の生活のなかから抽出された。昨年から飼い始めたというシーズー犬の「チャイ」君や、ご夫君の彫刻が並ぶ玄関の風景など、身近なモチーフを中心に0号から、100号まで怒濤の31点が並ぶ画廊の一隅には、制作のもとになった画想のメモやら、エスキースやら、作品一歩手前の鉛筆デッサンやらコピーやらが、アトリエの壁のように展示されている。

普段、アトリエから出てこない「絵になる始め」の色々な資料とともに完成図をみるという試みだが、このなかには秘蔵の写真も含まれ、これら作品の卵のどれが孵化しどれが揺籃のなかなのかを探るのも楽しい。

普通の光景と見えつつ、異次元の世界へと誘う仕掛けは変わらぬまでも、葉山での暮らしが穏やかな光に包まれたものに違いないということだけはわかる。赤褐色の鉄さびの色調から明るい緑のバリエーションに変わり、不安や孤独の影は奥へ隠された。自分らしさというオリジナリティを求めていくうちに、一番大切な生活のありかに気がついたのかもしれない。

日々変わっていく自分、その有りどころが作品に反映されていくーだから、生きている作家には目が離せない。描く方も見る方も日々が真剣勝負だと思う次第。

越畑喜代美展ー京王百貨店にて開催

四度目の春の京王百貨店シリーズ開催中の越畑喜代美。以下、この展覧会のために賜った佐藤美術館学芸員・山川望氏の文章である。

日々の呼吸

確かにその絵は呼吸をしていた。

それはとても密かにおこなわれているらしい。だから絵の前では普段より少し目を凝らして耳を澄ますといい。そうして心穏やかに絵を見ていると、いつの間にか自分の気持ちがすっと軽くなったように感じた。その絵の作者である越畑さんご本人も当然そんな心地よさ、周囲にいつも人が集まる魅力を持っている。越畑さんは希有な眼を持つ人で、普通の人なら見逃してしまいそうな日々の機微をしっかりみつけてくる。きっと慌ただしい暮らしのなかにあっても、小さな幸福感をたくさん手にすることに長けているのだろう。このことは絵の世界まで繋がっていて、世界観の構成と無関係とは思えない。小さな幸福感を契機とする作品はそのひとつひとつが大切に描かれているに違いなく、そうでなければこの幸福感のお裾分けにあずかることは難しいはずなのだ。

そんな日本画家の手がける絵には、何代にも渡って大切にされてきた骨董品のような趣がある。流行とは無縁、派手さも前面にこそ感じられないが、絵肌から感じられる独特の暖かみ、じわじわと利いてくる味わいの深さはいまだ底をみせていない。今回の展示にも期待してしまう所以だ。

また、越畑喜代美のこんな文章も是非味わってほしい。

樹々の小枝から透ける空

こっそりポケットに入れて 連れて帰りたくなるような風景

ゆっくりと変って往く雲のかたち

風に乗る旅の仕度をしている草々の種

時の順番を律儀に守る 小さな虫たち

ガラス越しに のんびり並ぶ誰かのおみやげ

どうか私も仲間に入れてほしいと 焦がれてみるが

ちっぽけな私に 誰も気づきはしないだろう。

片思いの恋文のように スケッチしたり 絵にしてみたり。

今の気持ちを描いてみる。

季節の変わり目にうきうきするのは新たな出会いの予感と 再会の歓びがあるからなんだと思う。

明日吹く風のにおいを 今日も楽しみにしている。

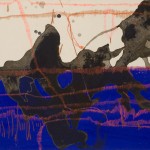

斉藤典子展ー光の種

二年ぶりに典子さんがトロントから帰ってきた。ベルリンからカナダのトロントに移住しておよそ10年。画家として生きていこうと決意して20年目の節目になるという。

二年ぶりに典子さんがトロントから帰ってきた。ベルリンからカナダのトロントに移住しておよそ10年。画家として生きていこうと決意して20年目の節目になるという。

昨年、典子さんはトロントの国際交流基金で「Waterscape」と題して武満徹へのオマージュ展を開催した。その期間中、グレン・グールドスタジオで録音をしていたピアニストの福間洸太朗氏と出会い、彼の収録した「武満徹ピアノ作品集」CDのカバーに典子さんの作品が使われるという、うれしいご縁を得た。武満徹という偉大な作曲家が出会わせた、絵と音楽のコラボレーションは昨秋日本で試みられたが、今後の武満シリーズの展開も楽しみなことである。

それはさて、今回驚いたのは画像では詳らかではないが、画面の絵具を凍らせて作ったマチエール。零下30度にもなるという厳冬期のトロント。その乾いて寒い気候に水分を含んだ作品をさらすことによって出来る結晶を軸に絵を仕上げた。カンバスに結晶した絵具の景色は偶然の産物だが、3年程前から試行していたとのこと。以前より雪の結晶に惹かれその不可思議な紋様を作品に出来ないかと考えていたらしい。

「精霊」と名付けられたシリーズは、雲煙のように微妙に変化し奥行きのある画面。凍った水の跡が美しいアクセントとなって陰影を与えている。また青を基調とした「frost flowers」「frost work」「ice flowers」の連作も透明度の高い美しさ。画面の随所に画家とともに旅をする「種」たちが見える。この種のようにあるいは雪のように軽やかではるかな旅を続けたいもの。

「種」は野を越え山を越え海峡を越え、昼も夜も静かに私たちの上に降る。時限装置のように時を経て開花するその命の煌めきを、典子さんは幻視している。土中とも空中ともつかぬ絵画空間に「種」を解き放ち、光の祝祭のなかで芽吹きを待つかのようだ。

画家もまた日本からドイツへ、そして何かに突き動かされるようにトロントへと住処を変え、自在にしかし真摯に「作品」という種を蒔き続けている。この旅はまだ途中だが、確実に人の心に届いてどこかで花が開いているに違いない。

今展でもご縁のかたがたが大勢来て下さり、久方ぶりのご対面となった。氷紋をベースにした典子さんの新作を前に、旅の後半へギアチェンジした画家の意欲をかいま見たのは私だけではあるまい。

イェンス・キリアン展ー西と東の共振

ドイツ・デュッセルドルフから愛妻里美さん愛嬢クラリッサちゃんとご一緒にイェンス・キリアン氏のご登場と相成った。このご家族とご縁の皆様が、待ち構え日本での初個展を祝福して下さった。

ドイツ・デュッセルドルフから愛妻里美さん愛嬢クラリッサちゃんとご一緒にイェンス・キリアン氏のご登場と相成った。このご家族とご縁の皆様が、待ち構え日本での初個展を祝福して下さった。

生まれ育ったハルーツ地方はドイツ中央部に位置し、有名なブロッケン山を擁する山地という。15世紀に遡る由来をもつ古い村の、風光明媚な場所に育ったキリアン氏が、銀座で個展を開くにいたった経緯については里美夫人の内助の功をぬきには語れない。

主に故郷の風景から受けたインスピレーションをもとに制作を続けていたキリアン氏が、夫人の里帰りの折り、奈良京都や伊勢など日本の原風景ともいうべき古都のたたずまいにおおいに刺激を受け、猛烈に創作意欲をかきたてられた事が発端。

西と東、東と西、の文化の差異は、歴史の記憶が刻み込まれた自然を前にした時、さらに大きい驚きとして彼の前に立ち上がって来たに違いない。夢中になって制作する彼の傍らで、これらの作品を日本で見てもらう機会を作りたいと夫人の内助心が発動し、語学学校の学友が悦子画廊の作家だったご縁をたどって登場。晴れて、銀座にお目見得の運びになった次第。

キリアン氏は、それぞれの土地のもつ生命力を感じるまま、ピュアな心で写し取った。ためらいなく筆が躍り、斬新な色彩となって昇華した作品たちは、今画廊に清新な空気を送り込んでくれている。

造形的にもドイツ表現主義につながると思われる骨太な骨格をもつキリアン氏は、今後も精力的に活動されるだろうが、今回に止まらず西洋と東洋をつなぎ、それぞれの場に息吹を吹き込むような制作をライフワークとして続けていただきたいと願う次第である。

先にもふれたが今展は日本でのデビューということで、ご縁の方が大応援団になって迎えてくれた。キリアン夫妻に代わって心からの感謝を申し上げたい。

ひこばえ展伴走記

蘖(ひこばえ)とは、いいグループ名をつけたもの。この二人の画伯たちはともに2007年多摩美大の日本画科を卒業した学友である。大木の根元にひそやかに芽を出し、ちゃんと花なども咲かせたりもする蘖(ひこばえ)の心意気をデビュー戦にあたる今展でも見せてくれた。

代島千鶴画伯は1983年、藤林麻美画伯は1984年生まれというから、なんと私が多摩美大を卒業した年に生まれている計算だ。しばし呆然と懐古するこの24年‥…。いやいや、気を取り直して、このういういしいお二人のデビュー戦伴走記と参ろうか。

まず学校から離れて初めて展覧会をする二人が最初に遭遇した作家が、ニューヨーク在住の彫刻家・板東優氏だった、という幸運から報告しよう。板東氏は彼女らの年頃には単身ローマに渡り、エミリオ・グレコの教室に学んだ人。ローマからニューヨークへと転進し、自らを掘り起こすように制作し続けている。次の瞬間の予測もできなければ、保証もない作家稼業のいわば先達だ。堀文子先生流にいえば、「作家という運命を生きている」人のうしろ姿を見せてもらったというのが、幸運という意味だ。

いつから、なにをもって画家になる、というのか、まだ私にもわからない。稀に表現する喜びが見る人にも伝わるような普遍性と、必然性がうまく噛み合った時、なにかオーラのようなものが作品に現れるーこれが見たい一心でこの仕事を続けているようなものだが、方程式がある訳ではないから困ったもの。

卒業時に、二人展を一年後にやろうと決心した二人の印象は記憶に新しい。真面目に取り組んできた足跡がみえるファイルだった。仕事をしながら制作した日々は、これまでの許された環境とは違い大変だったと思うが、ようやく今展で最初の一里塚。日本橋を出て、品川の宿というところか。

今回出会った色んな方の励ましや率直な意見を胸に刻んで、次の一歩にとりかかる、長い旅路の始まりだ。画家道中双六のどこまで伴走できるか、なにこちらも画商道中双六の半ばにすぎないから、いきつ戻りつのなかでの供歩きだが。

ひこばえ嬢たちののこれからの人生に、こころよりのエールを!体力つけてまたかかってらっしゃい!

三谷綾子展ー憧憬ー

秋田から雪を引き連れて三谷綾子画伯がやってきた。ー「憧憬」ーと題された幻想的な一連の作品は、初個展のため三年の歳月をかけて入念に準備されたもの。

三谷画伯は、昭和52年秋田大学教育学部美術科卒業後、油画のみならずパステルや水彩など表現の幅を広げながら、公募展やコンクールに出品してきたという。意外なことに個展は初めて。しかも銀座デビューという事で心強い応援団が次々と駆けつけて下さった。

故郷秋田の風景を一緒に連れて来たかった、と50号の連作に描かれたのは、湯沢にある「郡会議事堂」という明治年間に建てられた洋館。画伯が高校生だった頃は図書館として使われていたという。多感な少女時代にここで多くの文学書や画集を繙いたのであろう。古い洋館の歪んだ窓ガラスの表面に、様々な思いやイメージを託してメインテーマとした。「光輪」は北国の透明な空気や湿度を通して、また「誘い」は樹々の間を流れる雲を通じて、現在と過去が交錯していく不思議な空間となった。

三谷画伯が描く世界は、ダブルイメージという技法を駆使しつつ、その奥にあるものを目指してやまない。普段見慣れた光景が、ガラスの屈曲を通して異化する瞬間、途方もない美のきらめきをまとうーその夢幻の陶酔に誘いこむかのようだ。

彼女にとって、詩は台所で洗い物をしている時にも宿る。磨きあげたベネチアングラスに目をやれば、そこにイタリアの風景が宿り、光が満ちる。南国で生まれたガラスは今、北国の光を吸い込んで輝くが、何重にも重ねられた南国の記憶を捨てた訳ではない。三谷画伯はその記憶に身を寄せ聞き取ろうとしているようだ。 かくして三島由紀夫もジャン・コクトーもストラビィンスキーも彼女の作品のなかでまた生き返りオマージュとして残像を結ぶこととなった。

全力で絵に向かいたい、という思いは初めて絵を描き始めた頃から画伯のなかにあったに違いない。ただ、色々な人生行路のなかで思いにまかせる訳にいかない事もままある。今、ようやく解き放たれて絵筆を握る喜びを得た画伯は、その空白の年月をも力にかえてイメージを膨らませた。人生とは摩訶不思議で、描かない時間が絵を熟成させる、という事もあるのである。

遠く秋田から雪をおして来て下さった方がた、香川の娘婿さんのご家族、恩師故今野先生のご子息、また今展で画伯に出会って下さったご来廊の皆様にスペシャルサンクスを。

手塚葉子展

七味展メンバーの手塚葉子のソロデビュー展が今日から。

七味展メンバーの手塚葉子のソロデビュー展が今日から。

個展に先立ち、アズヴェールホテル&スパATAMIwww.azuveil.comのアートアワードでグランプリをいただいたと報告にあらわれた画伯。

燦然と輝く賞金袋に向かい共に手をあわせつつ、感謝。今展ではその審査に携わった先生方をお迎えできた、やや緊張気味の画伯の画像からまずはご紹介。 アートフルな空間でエステ&スパときけば誰でも垂涎。手塚画伯の絵を見に行くツアーにほぼ頭は妄想状態に突入した。

それはさて、手塚葉子画伯は1979年栃木県に生まれ、2005年に多摩美大大学院日本画専攻を修了し、旺盛に制作活動に邁進する気鋭である。今展でも如何なくそのバイタリティを発揮し、パラフィンやゴム素材などを日本画絵具の上にのせるなど大胆な作品を披露した。

お菓子にコーティングされた砂糖のように半透明の素材の下から絵具や和紙が見え、自由で不思議な躍動感がある。絵具と箔のような金属やロウ、ゴムなどの異質なものを組み合わせることで、画面上に違和感と時間を表現したかったという。

天衣無縫に紡ぎだしたそれらは、描いている時の画伯のときめきやわくわく感を伝えて楽しい。毎日の制作の時間には、お気に入りの音楽を伴奏としていたらしい。そのミュージシャン(画像まん中)の荏原健太氏がお友達とご一緒にご来廊。音楽と絵画がこんな形で出会うとうれしいもの。そのおかげで制作中胃が痛い思いをしないですんだそうだ。

また、小さい頃の画伯を支えてくれたおじいちゃまおばあちゃまもお迎えできて、ご幼少の砌の話など。お母様の手作りお菓子とお茶で楽しくご接待の日々に大忙しの画伯である。

第二回堀文子教室同窓展

昨年よりはじまった多摩美大・堀文子教室同窓四期による展覧会が年明けの初展覧会となった。今回の展覧会に際し、堀先生から以下のような文章を賜った。

第二回同窓展によせて

昨年、昔多摩美術大学で日本画を教えていた当時の学生さんが四十年もたった今初めて同窓展を開く事になり、私も出品のお誘いを受けました。絵は、その人の感性と運命を現すもので教える事は出来ず、各自が自分の法則を探すほかないという私の考えを傅えた若い方達がどんな作品を見せてくれるのか不安でしたが、第一回展は嬉しく心配はふっとびました。一人として同じ絵を描く人がなく、それぞれの生きたしるしを表現していました。私が若い方々をしばりつけなかったあかしを見たようで嬉しかった

来春の第二回展にも誘って下さった皆様と近々お会い出来るのを待っております。 堀 文子

「絵とはその人の感性と運命を現す」とはすごい言葉で、ある意味突き放すようでありながら、その実若輩の私たちの個としての尊厳を認めてくれていた、という事である。「だってそうでしょ、自分だって次にどんな絵を描きたくなるかわからないんだから」とおっしゃる堀先生はまたそれぞれの特性のままやりなさいと私たちの背中を強く押して下さっている。

今回もまた、同窓のみんなにいい機会を与えてくれた。年に一度の同窓会にみんなの今の仕事を持ち寄って披露する、というのはあるようでなかなか出来ない事だ。

先生の後ろ姿が全てを教えている。蜘蛛の巣に夢中で霧を吹きかけ、「きれいでしょ!」と感嘆する先生の映像を、NHKの「日曜美術館」でご覧になった方も多いと思うが、ミジンコや蜘蛛の糸の精妙な造形の美にただただひれ伏すように描く姿は、絵描きとして以上に大切な何かを私たちに指し示している。

その先生が昨年クラスのみんなの作品をご覧になりながら、一人として同じような作品がなかった、といって喜んで下さった。折りにふれお目にかかる機会はあったが、今の仕事を見てもらうチャンスは望むべくもなかったから、昨年はみな一様に緊張したものだった。今回は残念ながらお声だけの参加だったが、乾杯の音頭をとって下さった。以下はその盛会のもようである。全国に散らばってそれぞれに活躍する作家たちが、先生のアトリエにあるホルトの木の下に集うように作品を発表している。是非ご覧いただきたくご紹介するものである。

Parse error: syntax error, unexpected 'string' (T_STRING), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST) in /home/users/web13/8/0/0241308/www.shibataetsuko.com/wp/wp-content/plugins/pagebar/class-postbar.php on line 20