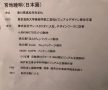

2023.7.17(月・祝)〜22(土)

12:00〜19:00 祝祭日〜18:00

最終日〜17:00

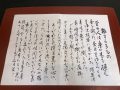

2019年の言絵絵言展Ⅱからご縁の本田和博さん。当画廊での初個展に先立って以下のコメントを寄せてくださった。

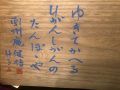

我に返った。

もう どれくらい こうしていたのだろうか‥‥と。

長いようでもあり‥そうでもない気もする。

一晩中 ぐじゃくじゃに働いて 疲れた体と そして 心の熱を冷ましていたはずだ。

ー朝の 路上ー

ー行き交う人々の喧騒ー

ー先を急ぐ車のクラクションー

‥‥そして 戦いだした風‥‥

‥‥〜騒々〜‥‥〜騒々〜

ふと 自分の中 なにかが叫びだす。

”さあ 線を曳け!”と叫びだす。

“ありふれた巷につい去っていこうとする自分だけの感情の記憶を留めよ!”と。

本田和博

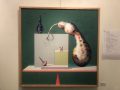

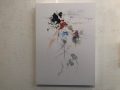

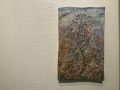

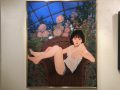

6年ぶりとなる個展となる本展では、スタイロフォームの支持体に和紙を貼り、アクリル絵の具で描いた日々の記録や忘れ難い記憶が丹念に掘り起こされ、残像として刻印されている。

- 1987 創形美術学校版画科卒業

1959熊本県生まれ

q

q

lx

lx