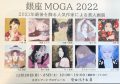

2022.5.23(月)〜29(日)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

銀座の夜会@銀座ギャラリーズ

5.27(金) 17:00〜21:00

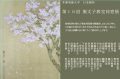

加山又造先生は1966年から多摩美術大学教授として後進の育成に尽力されてきました。今展では女性画家を特集し、まだ女性が画家として世に出にくかった時代、一貫してその能力を認め終生の仕事となるよう指導した教育者としての一面を、各方面で活躍するこれら画家達の仕事を通してご紹介したく企図いたしました。どうぞご高覧ください。

[企画協力=有限会社加山]

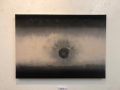

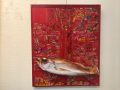

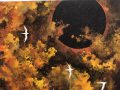

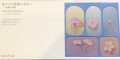

出品作家

香野ルミ子

加山英利子

安住順子

平出南

安住小百合

内倉ひとみ

堀川えい子

渡辺薫

松谷千夏子

山田りえ

北村さゆり

(卒業年度・50音順)

まずは画像から。