武井好之展が沖縄リウボウデパートで始まった。

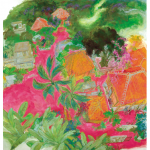

沖縄百景と銘打っての第1弾で、二十余景を描いている。2003年、初めて沖縄を取材した折りに出会った環礁を描いた4メートルの大作を始め、主に沖縄本島の各地に取材した力作の数々に、会場を訪れるご見物衆は驚きを隠せない様子だ。

日本画というジャンルの絵画をほとんど目にする機会がない沖縄の人々にとって、岩絵の具の透明感は不思議な質感らしい。

ほぼ岩絵の具の宣教師となった武井好之は、今回画材店・ウエマツ社長上田さんのご協力を得て沖縄用のグルーを開発してもらった。高温多湿の風土に合う膠の開発は沖縄に日本画を普及するにあたっての急務だった。武井の要望に応えて上田さんはでんぷん由来のかびないグルーを開発、今展の作品はすべてこれを使用している。

また、会期中の二日間別会場で岩絵の具講習会を開催し、日本画の楽しさに触れてもらおうと生徒も募っている。この教室が二度三度繰り返されるなかで、地元の方々に浸透していってほしいという武井の願いがいつの日か叶えられるよう心から祈るものである。

25日にはテレビ沖縄のニュースで今展の模様が放映され、27日には地元ラジオ局タイフーンFMのマジカルミステリーツァーに出演、楽しいオンエアとなった。この模様はポッドキャストで聞けるとのことなので是非武井のホンワカトークを聞いていただきたい。

今展は31日まで沖縄県那覇のリウボウ美術サロンで開催されている。武井と柴田によるどすこい夏場所はまだまだ続く。