線と余白とその間 ーそれぞれの結界

2021.7.5(月)〜7.11(日)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

足立正平

立尾美寿紀

直野恵子

佛淵静子

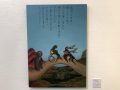

足立正平

足立正平

「謝肉祭・象(太乙による)」34×34cm

余白について問われる機会が増えた。

やれ空間だ、奥行きだ、いや元々余白などない等々、どれも「そうだよな」と思う意見で考える程に分からなくなる。

確かにそうなのではあるが、自分の意識はどうも余白よりは、そこに書かれる線自体が先行しているようだ。同じ線であっても質の違いによって周りの余白の見え方が変わってくる。それは同じ面積の白が柔らかく広い空間に見えたり緊張感の張り詰めた空間に見えたり。。何も手を加えていない同じ紙の地であるにも関わらず、、してみると、どういう意識を持って書かれたかが、余白への影響を及ぼしているのは間違いない。

意先筆後、しっかりした「意」を持って制作を続けたい。

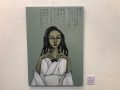

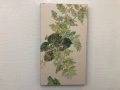

立尾美寿紀

「浄化する薔薇」 53.0×33.3cm

ーー第三のアモルフな空間

裏彩色の技法で筆を入れていると、紙の裏から描く仕事は山道を後ろ向きに登るような感覚だ。麓を見ながら大半進み、たまに振り返って道を確かめる。紙を表に返し裏の仕事に合わせていくと障害物なく頂上は見え爽快だけれどズレや違和感を覚える時がある。裏の効果がほんの少し行きすぎていたり、届いていなかったりする。この時、裏と表の間に第三の空間が存在がある気がしてくる。表裏が関係し合うことで空間がクロスオーバーして出来るようだ。これを失くすよう微調整して行くのが基本だけれど、逆説的に、強調して拡げて行けないだろうかという興味が湧いた。またこれも余白の概念につながるのではないか。他者や新しい考えのために空ける余地、余裕。余りがあるという考え方。

関係することで初めて見えてくるアモルフな空間。潜んでいた隠されていたものが在る空間。妄想を進めると底のないポケットのようで怖い。きっと遠心状に引き込まれたり弾き出されたりする中空があるのだろう。これは「あわさい」(入りにくい隙間、分かち難い境界、微妙な関係を表す方言)の感覚を表象したい考えとも一致した。

技法と精神がつながった気がする。

ーー薔薇の変容

同じ頃「薔薇」という課題を頂いた。

仏教の十牛図と錬金術の薔薇園について考えはじめた折、薔薇が散り際に強く薫ることを目の当たりにした。この経験が黒薔薇が白薔薇へと浄化する変容の状況の可視化へつながっている。

見えるけれど無いものと見えないけれど在るもの。実在と不在。現実とイメージ、そのあわさい。花という現し身、依代の写生を繰り返しながら詩歌や文学、植物学等と深く結びつけて思考して行きたい。

直野恵子

「顔彩によるドローイング 2021 NO.1」 32.1×22㎝

私にとっての理想の余白とは、見る人が心を遊ばせられる空間である。

楽に呼吸をする様に、余白と描いてある線や形との間を行き来し、会話をする様に、作品を楽しめる事が理想であり、見る人の心の置き所が、余白にある事が理想と言える。

また、余白の持つ空間としては、奥行きのある空間を好ましく思う。

私にとって線とは、思いを乗せて描くもので、特に水墨画の線は、熱量と冷静さを持って、迷いなく描いてゆきたいと思っている。

今回の『風に踊る』は、「人生には色々あるが、それでも美しい」という思いを込めて描いた作品である。

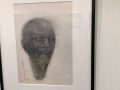

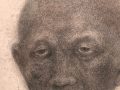

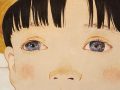

佛淵静子

「花と少女の間」 53.0×33.3cm

顕微鏡でどれだけ拡大してみても、線と余白の間には、線の分子と余白の分子が隣接しているだけだと思っていたけれど、最近はそうでもないのかなと思うようになりました。

お風呂に入った時に、最初の内は自分の周りにはお湯だけなのだけれど、しばらくすると体がふやけて、自分とお湯の間にもう一層、自分なのかお湯なのかわからないゾーンが生まれます。100%自分とは言えない、100%お湯とも言えないこの層は、線と余白の間かも知れないなと思いました。

人物画の人物の周り、線のすぐ外側には、その人が空気にふやけた、あるいは空気がその人を浸食した層があって、人物と空気の分子が混ざり合っているこの「間」を部分を、いつか上手に描けるようになったら、生きて動いている人の現象をそのまま形にできるのかも知れないです。