2019.1.25(金)〜2.2(土)12:00〜19:00

日曜〜18:00 最終日〜17:00

1.27(日)から2.2(土)まで東京交通会館B1ゴールドサロンで開催される第7回クラフトアート創作人形展に協賛して、銀座の4画廊でも人形ウィークを開催する事となった。

ご縁あって初回から審査員を務めさせて頂いている中で、柴田悦子賞を差し上げた人形作家さんを交え、当画廊屈指の異形を追求する作家たちとのコラボ展を企てた次第。

異形と人形ー人間を超えて異能の世界に遊ぶ空間となった。

2019.1.13(日)〜19(土)12:00〜19:00

日祭〜18:00 最終日〜17:00

2019年の年頭の展覧会は恒例となった堀文子教室の同窓展。

昨年100歳を迎えた先生の長寿を寿ぎつつ、それぞれの絵画始めとする趣向である。

思い返せば先生の87歳のお誕生日に皆でお祝いする席を持った折、このメンバーで展覧会をと堀先生が鶴の一声を。

何か問題があったらすぐやめます!とキリッと仰った先生のお声が今も耳に残るが、以来13年弛まず続けてこられたのも先生が長寿でいてくださったからこそ。

多摩美大で堀クラスを共に受け持ってくれていた中野嘉之先生も特別参加して下さるようになり、益々厚みのある展覧会となった。

世代や画家としてのキャリアなど抜きに、先生のもと研鑽を積んだ者同士が交われるという有り難さもさることながら、「画家はそれぞれの道を歩み、自分の絵を描くだけです」と馴れることを嫌った先生の言葉を思い起こし、また一人旅に戻っていくーのが大事な事なのだと最近は思う。

年に一回、自分を振り返る一里塚。そんな道標がもう13個も立っている。

2018.12.17(月)〜23(日)12:00〜19:00

最終日は〜17:00

井上知美/沖綾乃/織部梓/北本晶子/きもとりえこ/こみや梢子/中島華映/永田優美/細川成美/宮崎優/むらまつちひろ/もんちほし

モダンアートの豊島氏が注目し育てている上記の若手女性画家12人が競作する美人画展である。

豊島プロデュースの今展は昨年まで奥野ビルで開催されていたが、今年は事情があり急遽お供する事となった次第。

何せ今をときめく注目画家達が揃うとあって朝からお集まりの面々で大わらわー無事抽選も終わりほっと一息。

聞けばまだ美大在学中や卒業して間もない方々も含め、初々しい顔ぶれでついママ気分発動!守ってやらねばモードに入ったのだが、よく考えるとこの若さで堂々大人と渡り合っている逞しい精神力の持ち主たちー先は長いけど幸先いいスタートが名伯楽・豊島氏の元で出来た事を祝い、研鑽を期待したい。

2018.12.7日(金)〜15(土)12:00〜19:00

日曜日〜18:00 最終日〜17:00

いよいよ始まった銀座ギャラリーズ主催のX’ mas art festa2018。

今年の柴田悦子画廊のエントリーは、当画廊2回目の個展となる立尾美寿紀ーたちおみずきー。具象とも抽象ともつかないクールな作風ながら、ダイナミックな力感も併せ持つ本格派だ。

2001年に多摩美大大学院修了後は、主にコンクールをメインに大作に挑戦し続け、縦5メートルの作品や「グループ風展」での横7メートルの作品などで圧巻の存在感を示し続けてきた。

今展では、百合の形態を様々に展開する中に、実在と不在、光と闇、生と死、など対立する概念を同画面で成立させようと奮闘した。

特に、「音」をテーマにその揺らぎや残響が画面から感じられるようにと、百合のシルエットを繰りかえし、そして反転させた。

見えるものの中に不在を、見えないものの中に実在を感じさせるのはまさに「芸術」のなせる技。胡粉の代わりのベビーパウダーの白が、頼りなくその境界線を揺蕩っている。

まずは初日の幕が開いたー。

2018.11.27(火)〜12.5(水)12:00〜19:00

日曜〜18:00 最終日〜17:00

開廊の翌年からほぼ毎年個展開催、もう20回超えのご縁となった山田りえ。

その間、デパート展やグループ展などにも出品し、着々と画家としてのキャリアを積み上げている。

金箔地に華やかな花を描いて日本画の王道を行く、と見えて実はシュールな世界が大好きなりえ画伯。

今回は「不二月月図」と題して月が21個もある不思議な風景画を描いてきた。在住する小田原付近から見えるサイズの富士も樹林の奥に鎮座している。金箔の虚空に流れる雲が実に美しいーにもかかわらず月が21個。

乱視で月がだぶって見えることから、別の天体のように風景を描くことを発想したという。

花を描いているのではなく、花を成り立たせているエネルギーを描いているという彼女の持つ独自性をこれら作品群から是非読み取ってほしい。

1983年多摩美大日本画科加山又造教室卒

2018.11.19(月)〜25(日)12:00〜19:00

祝日は18:00 最終日は17:00まで

神戸生まれで京都在住の洋画家・馬場京子さんとのご縁は、3年前に遡る。

親しくされていたギャラリーニケのご主人が急逝され、予定していた個展が開催出来ず困っていらしたのだ。

共通の友人である画家さんのご紹介もあり、2年前に当画廊で初個展。日本の神話や物語を馬場京子流に解釈して描いた作品は支持体が法然院の床板ということもあり、強烈な印象だった。

聞けば京都では生田耕作氏の奥様に見出され、そのご縁の画廊で発表されていたとのこと。植物や動物などと合体した女性のエロティシズムを描きながら、あまり媚びた所のない画風。

今展では板ではなく漆喰の地に、版画やアクリル、岩絵具など様々なメディアを駆使した幻想的な女性像を描いた。

少女時代を過ごした神戸・山手の家はまさしく山中にあり、虫愛づる姫君に育ったらしい。自然のいきものの生理を女性像に託し、それらの化身として描いているようにみえる。

幻想的とはいうものの湿った情とは無縁の乾いた観察眼が彼女の真骨頂であろう。是非このワンダーランドへ!

218.11.12(月)〜18(日)12:00〜19:00

最終日は17:00

穎川麻美子

鈴木ちか子

辻村和美

中野昌子

早川圭子

柳田晃代

山中隆成(五十音順)

「歩みの会」は松尾敏男先生に師事し研鑽をかさねるメンバーによる日本画作品展である。

2013年、目黒区立美術館でグループ展を発足させ3回展まで続けてきたが、4回展となる今回は小品へのチャレンジという事で銀座へ。

多摩美大松尾敏男教室での教え子中心に院展でご縁の方も含め、才能ある若手が研鑽を積むグループということで注目してきた会である。出品画のような大作ばかりでなく、手に取るサイズの絵の勉強もし、世に問いたいという志には心から賛同するものだ。

修業中の画廊で、松尾先生はもとより物故巨匠の小品を見る機会に恵まれたが、大作に劣らぬ魅力を放つ掌中の珠の味に見惚れる事が多かった。

小さな画面に大作と同様の構成は難しいが、削いで省いて究極の珠を磨くなかに俳句に似た小品の妙味が醸成されるもの。

松尾先生の謦咳に触れ、そのDNAを受け継ぐこのメンバーの真摯な挑戦を是非ご覧いただきたくご紹介する次第である。

2018.11.5(月)〜11(日)

12:00〜19:00最終日〜17:00

1989年、銀座7丁目にあった篁画廊で産声を上げた「LABO展」。その後8丁目金春通りにあったギャラリーイセヨシで回を重ね、当画廊が開廊した翌年の1998年以降はメンバーを現行の3人に絞り今日までつづけてきた。

3人は1984年多摩美大日本画科卒の同期。私の同級生でもある。それぞれ違う環境で歩みを進めるなか、年に一度普段できない絵の実験をしようとゆる〜く続けているうちに、画家としてのキャリアも深まってきた。

20代の彼等も30年過ぎるともう還暦に近いお年頃。人の事は言えないが、よくこの道を諦めずに今まで生きてきたものと感慨深い。

この10年ばかり信州上田にアトリエを構え、自然を間近に観察する機会を得た平野は、広大な野山のなかに人知れず咲く花々のダイナミズムを捉えようと奮戦し、屏風や大作に挑んできた。今回は下地に黒を使い、重厚で思索的な作風に。

また、麒麟は金箔地に大胆な構図の花を描き、切れ味のいい仕事振りが際立っているが、さらに洗練を加えて艶やかだ。

越畑はモダンな装飾性が際立つ画面から、線の一本にこだわるストイックな作風に舵を切り、今展では猫じゃらしを観察した上で究極に見えた形を作品化している。

「LABO」は実験の場であるとともに、今の立ち位置を知り未来の進路を探る場でもある。確実にこの場を生かし歩を進めてきた3人を長く見てきた一人として、次の一歩がさらに豊かな収穫をもたらすものであるよう祈ってやまない。

2018.10.29(月)〜11月4日(日)

12:00〜19:00 最終日は〜17:00

鏑木清方や伊東深水など、佳き時代の美人画に触発され、彼等と共にあった文学や歌舞音曲などにも親しみながら、独学で絹本着彩の日本画や水墨画を描いてきた中千尋。

5回目になる今展では、樋口一葉の作品から描き起こした「美しい女」たちの他、得意とする踊りの世界や、神話伝説などに想を得た物語を描いている。

特に「浦島」の乙姫、「三保」の天女の大作二点は鏑木清方が同題材の双幅を描いている事から、私淑する師へのオマージュと思われ、みずみずしい情感に溢れた見応えのある作品となっている。

また、美人画に挑戦するにあたって必須の素養と、習い始めた日本舞踊も花柳流の名取はおろか師範を許される腕前となり、数々の名曲を知悉しあらゆる所作や衣装などの約束事に通暁する粋人となった。

この間、美人画の制作にとどまらず、普及活動や研究に努め、美人画の詳細な解説、八王子芸者衆による八王子踊りの復活に多大の貢献をした事を記しておきたい。

会期中、11月3日1時から2時まで「唄って踊ってちんとんちゃん」と題して、盟友こうの紫さんの三味線で、花柳流師範・中太郎としてのスペシャルライブを開催し、作品と共にその背景となった踊りをご披露するという。

ご一報いただければ、どなたでも無料で日本の芸能と「美人画」から抜け出た美人を堪能できる趣向である。

是非ご観覧を。

筑波大学芸術専門学群卒業

2018.10.22(月)〜28(日)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

毎年恒例となった森田晴樹展。今年は盟友・三浦幸子さんがうしお画廊さんで展覧会をなさるのに会期を合わせて。

森田さんは1976年、京都芸大日本画科卒の大ベテラン。パンリアル展など京都発の歴史的な展覧会などにも参加され、独自の境地を示されている方である。

当画廊とは2004年から5回と区切って始めた「四士会」がご縁である。1988年池田一憲・斎藤隆・畠中光享という鬼才達が梅原猛先生の監修のもと「私の釈迦十大弟子展」を西武百貨店で開いたのだが、非常に衝撃的な作品群で私の中では棟方志功に匹敵するものと深く刻まれた展覧会だった。

そのメンバープラス森田晴樹が「四士会」である。以後、それぞれの作家の個展を続けさせていただいている中、一番若い森田さんとは毎年の仲となって今に至る。

亡き成城大学教授・美術評論家の田中日佐夫先生が、若い頃から森田さんを見ていて下さって「弛まぬよう」厳しく論評されていたのも懐かしい。

それはさて、白麻紙の二番という和紙の裏表から胡粉と墨で丹念に絵具を積み上げ、絶妙なグラデーションで花たちの精気をほの浮かばせるテクニックは辛抱という言葉以外に言い表す事が出来ない。胡粉の上澄みだけを使い、薄墨を何百回も重ねて出来る層は天使の羽で描いたかのようにあえやかだ。

静かな緊張と香気の漂う空間を是非味わいにいらしていただきたくご紹介する次第。

2018.10.15(月)〜21(日)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

2017年武蔵野美術大学日本画科卒業の中島綾美さんの初個展のお供をする事となった。

中島さんは在学中から、「見参ーKENZAN」展や「アートのチカラ」展など、未来を嘱望される若手の有力なグループ展に選抜され、発表を楽しみに待たれている俊英である。

昨年のポーシャリ・ダス展の折に大学の教務補助をされていた関係で、初となる個展の伴走をいいつかった次第。

その後、卒展、五美大展や上記以外のデパート展などをクリアしつつ今展に向けての制作を続けてきたという。

いよいよ本日開幕となった初個展。162cmの大作他、小品も含めて19点展示された空間は、不思議な彩りに満ちた幻想の小宇宙となった。

彼女の生まれ育った山口で親しく馴染んできた様々な事象や思い出がモザイクのように織り込まれて構成されたDMの作品「水脈」,一見抽象のように見える画面の其処彼処、見上げた夜空や育つ稲穂、それらを繋ぐ水路が自宅のレースとも重なっていく。

和紙を染め、古びた本の一頁のように一つの物語が織り込まれた画面は、考え抜かれた末の美しい断片だ。

この古色を帯びた華やかな幻想を生み出す若手の登場を今日は両手を挙げて寿ぎたいと思う。

2018.10.8(月)〜14(日)12:00〜19:00

祝日〜18:00 最終日〜17:00

1983年多摩美大加山又造クラス卒業の原誠二さんは、コンクールや個展グループ展などを中心に精力的に発表を続けている日本画家。

当画廊では2012年から断続的に個展を開催、今回で4度目のお付き合いになる。

主題は一貫して自身の脳裏にある風景ー取材してる場所があるわけではない。あくまでも一筆が描き起こした一つの起点を手掛かりに広がっていく光景という。

それはこの宇宙のどこかにある、地球に似た星の風景ではないか、と思わせるリアリテイのある幻想だ。潮の満ちた海、海岸には赤い屋根の東屋があり、その上には厳しい山なみが続く。

空には赤い天体が二個、三個。

4メートルを越す長尺の作品ながら、一分の隙間もなく描きこまれた画面が醸し出す圧倒的なリアリテイに目が右往左往する。横構図だか、中国古典山水画の縦構図の迫力を思い起こし、しばしこの空間にに遊ばせてもらおうと雑念を放棄した。

他に花卉図など、やはり加山クラス男子の面目躍如たる作品も。

群馬大学非常勤講師 大原学園高崎校非常勤講師 群馬県高崎在住

2018.9.25(火)〜30(日)

12:00〜19:00 最終日〜17:00

柴田悦子画廊では二年ぶり二回目となる本展。「NIPPONGER」と題して自身が今まで描いてきた日本画の枠を超えた挑戦をした。

1991年東京藝大日本画科卒後は、早くから百貨店を舞台に花鳥画を発表してきた。父は伊東深水直系の内弟子・大竹五洋。自身の名も深水が名付け親となれば美人画を描いていそうなものだが、今展の「鳥毛立女」まで主だった発表はしていない。

歴史好きが昂じて、城研究家として全国の城を巡るツアー講師をするなど幅広く活動、前展では現存しない安土城や恐竜など古生物を想像で描いた。

今展では、なんと漫画のコマで描く日本画にチャレンジ!聞けば幼少時よりの筋金入りの漫画ファンという。

鏑木清方や伊東深水が亡くなった1972年はマジンガーZが初めて海外に輸出された年とか。父から受け継いだ浮世絵のDNAと少年時代に耽溺した漫画の世界を自分なりに擦り合わせたかったとのこと。

本人をご存知の方には馴染み深い「城」「侍」「恐竜」「漫画」というアイコンが一体化した念願の世界だか、花鳥を描く日本画家大竹正芳を知る人には驚きの世界となるだろう。

2018.8.20(月)〜29(水)12:00〜19:00

日曜〜18:00 最終日〜17:00

この世の何処かに在りそうで無さそうな世界

大坪奈古のミニチュアハウスと近未来のドール達が呼応して「真夏の白昼の夢」をお届けします。

大坪奈古が作るのは、一生で呑む分のお酒が飾ってある奇妙に歪んだバーや古本屋、笠地蔵上演中の霧多布劇場、真ん中に鉄路が鎮座する駅舎など、これでもかというほどお気に入りのもので埋め尽くされた異空間。

そこに濃厚に残る人の気配と生活の彩りが、逆にこの世界の住人の不在を際立たせている。見る我々はガリバーになってこれら不在の人々の温もりの残る営みを辿って歩くのである。

東京藝術大学日本画科卒業。

一方の近未来は、牡蠣の貝殻の間に眠る子や蛤に鎮座するテディベア、チューリップの化身(性格の悪い)、ユニコーン風の馬など小さなシリーズの他、本来のドール制作に本領を発揮して等身大の球体関節人形を発表した。

マリア書房の主催する「人形コンクール」の審査をするなかで、奇妙な存在感を示して痛快な印象だったが、今回も裏切らず、かわいいと見えてギラリと抜き身の凄味を隠し持つ。

エコールドシモン四谷シモン人形教室卒

7.29(日)〜8.5(日)

瀬戸内界隈展 因島 友情出店

広島県尾道市因島田熊町3262

ギャラリー政吉

台風一過の因島で以下の方々との展覧会に参加させて頂いている。

天谷理彩(染色)

石原誠治(料理)

上野美樹(日本画)

岡野陽一(日本画)

栗原慶(陶芸)

坂井尚(立体造形)

佐藤謙二(ギター製作)

藤井美加子(日本画)

松本華子(日本画)

三浦弘(日本画)

矢野ミチル(絵画)

行近 壯之助(日本画)

父祖の地・因島にアトリエを改装した素敵なギャラリーを開いた日本画家の岡野陽一氏の呼びかけに呼応した様々なジャンルの作家達ーー特に西日本豪雨の被害にあわれた地域だけに、少しでも何かの役にたてばとチャリティの取組みも。

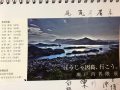

私にとっては初めてのしまなみ海道ー風雲急を告げる台風の最中にあって、見事に晴れ渡り遠く四国の山々が見渡せる程の歓迎をしてくれたのである。

トランクには「旅するキモノ+α」の小物達を詰め込んで、仲間達との旅は今まさに佳境である。

#瀬戸内界隈 #ギャラリー政吉

「波照間・青hateruma・blue」島紀行X

2018.7.20(金)〜29(日)12:00〜19:00

日祭日〜18:00 最終日〜17:00

沖縄・慶良間諸島の空を飛び、その美しさに魅了されてからはや10余年、「沖縄百景」と題して本島の隅々まで取材し精力的に描いてきた武井好之。

沖縄の海と空の「青」は岩絵具では辿り着けない色のように思えたが、その透明な美しさは岩絵具でこそ表現して欲しいものだった。

武井好之の五十代はほぼこの色との格闘に費やされ、いよいよ今展では日本最南端・波照間島の「青」に挑む事となった。何か不思議な縁に結ばれ、導かれる様に向かった「果ての島ー波照間」の海がどのような姿で画廊に立ち現れるのか、いよいよ本日開幕となった。

2018.7.9(月)〜17(火)

毎年この時期の恒例となった西村亨人形展。セクシー人形たちのダイナマイトボディーで暑さを吹き飛ばせ!的な試みも13回目ともなると、よく毎回これだけアイデアを思いつくものだと感嘆せずにはいられない。

西村亨は1987年多摩美大院油画科を修了すると、著名デザインセンターでイラストレーターとして活躍し始めるが、怒涛の日々の後にやってきたコンピュータグラフィックスのまえで転身を決心。

あくまでも手描きに拘り、スタイロフォームに石粘土で成型した立体にイラストを施してきた。

1960年代の世相をシニカルに写し取って制作していた前期から徐々にテーマを人形自体の面白さ、ドラマ性ともいうべき個性の表現に転じ、益々奇岩奇景あふれる西村マウンテンをパノラマのように繰り広げている。

今展は、立体に施したイラストとしての人形をモチーフに、その立体からイラストを描くという逆のチャレンジを果たし、簡単な下書きから生まれた立体人形を克明に写し取ったセクシーイラストを楽しんでいただく趣向。

虚構の虚構は真実??的なリアリティが面白い。

2018.7.1(日)〜7.8(日)12:00〜19:00

最終日〜17:00

前回に続いて、江戸の琳派の名工「尾形乾山」の名品に倣ったうつわの作品展第二弾を開催します。

この度も琳派の絵をうつわに載せた尾形乾山の写し、また乾山に倣った作品をお楽しみいただけたら幸いです。

永江俊昭

当画廊では、波照間島の土を高温で焼成した波照間焼の作品で初めて発表した永江俊昭。八重山民謡のレジェンド・後冨底周二師の弟子として波照間島に通ううち、この地の土で焼物を作っていた歴史を知り、その再現に成功。南蛮手として知られるような焼締をものにした。

前回からは琳派の尾形光琳の弟・乾山の仕事を慕い、丹波の登窯で絵付の研究に取り組んできたという。

本展の窯入れ前に、後冨底周二師が惜しまれつつ逝去。今展では画廊に掲げた師の肖像画を前に三線の披露も行う。

八重山民謡は、石垣、西表、波照間、与那国の島々で歌い継がれてきた格調高い調べー乾山写しの杯を交わしつつ唄に耳を傾けにいらしては如何。